世界を破滅に追い込む治療薬のない細菌兵器、暗号名は“キング”――コロナパンデミックの今こそ読むべき歴史サスペンス大作!

公開日:2020/5/9

瞬く間に地球上を覆いつくしていった新型コロナウイルス。緊急事態宣言下にある、先の見えない日々は、苛立ちや孤独、危うい想像を呼びがちだ。ここ数か月間、耳にせぬ日はない“細菌”というワードから、ふと脳裏に浮かんでくるのは、第2次世界大戦期、生物兵器の開発を進めていた日本軍の秘密部隊、関東軍防疫給水部本部、通称731部隊にまつわる史実だ。

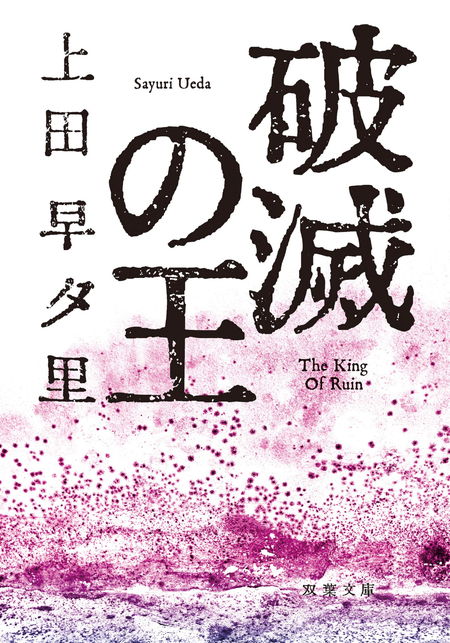

直木賞候補作ともなった『破滅の王』(上田早夕里/双葉文庫)では、捕虜を人体実験に使い、“死の実験場”と呼ばれた満州の研究所、そしてその中心人物となった帝国陸軍軍医中将・石井四郎の名が冒頭で提示される。そうした史実のパーツを巧みに取り込んだストーリーは、ひとりの日本人科学者の狂気が特殊な細菌兵器を生み出したことによって、怒涛の展開を見せていく。

ドイツでベルリン・オリンピックが開催され、ナチスが華々しく政権の誇示をした1936年、上海自然科学研究所に細菌学科の研究員として赴任した宮本敏明は、彼の地で防疫活動を担う。満州事変以降、抗日運動が激化の一途を辿る大陸であったが、同研究所では、日本人と中国人の研究員が、志を同じくする者として手を取り合い、日々、研究に邁進していた。だが、戦局はそんな人々も災渦に巻き込んでいく。

ある日、上海日本総領事館から呼びだされた宮本は、総領事代理の菱科と南京で大使館附武官補佐官を務める灰塚少佐から重要機密文書の精査を依頼される。論文に記されていたのは、“キング”という暗号名で呼ばれる治療法のない細菌兵器の詳細。しかも、その論文は分割され、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカの大使館にも届いているという。宮本は、その治療薬の製造を任されるが、それはみずからの手で、細菌兵器を完成させるということを意味していた。人々を疫病から救うため、細菌学に没頭してきた宮本は苦悩する。そんな宮本に灰塚少佐はこう告げるのだ。

君は、この戦いに対して、学者として対抗できると考えていたんだろう。(中略)だが、人間の悪意や憎悪に対して、学者が素手で闘えると思うのか。

個人の理念、正義はもとより、人間の尊厳や良識が、“国”という名のもと、悉く無きものとされた戦時下。しかし、宮本をはじめとする科学者、医師、特殊任務を負った軍人たちは、各々が抱く人としての道を全うするため、“素手の闘い方”で挑んでいく。後に明かされることになる“キング”を生み出した日本人科学者・真須木の開発の動機も、狂気には満ちているものの、それは科学者ならではの戦争との闘い方だ。

宮本と灰塚を中心に描かれるストーリーには、日中戦争、第2次世界大戦下における、各国の細菌兵器、ひいてはウイルスに対する考え方や歴史、その対処法などもちりばめられている。世界中の国々が、新型コロナウイルスに、それぞれの闘い方で立ち向かっている今、物語のなかの人々の思いは濃度を増して迫ってくる。

デビュー作『火星ダーク・バラード』や、日本SF大賞の受賞作『華竜の宮』をはじめとするオーシャンクロニクルシリーズなどのSF作品群、そして昨年、上梓された歴史をベースとしたファンタジー『リラと戦禍の風』など、上田早夕里が描く物語の舞台は、現代からはかけ離れたものだ。だがそこに構築された社会と、そのなかで生きる者たちの姿は普遍的で、人としての尊厳を守ろうとする孤独で苛烈な闘いが描かれる。同時にそれは、翻って現在に生きる私たちに、「おまえはどうなのだ?」という問いを突きつける。

ウイルスに対峙していく人々の姿は、状況は違えど、どこか“今”と重なってくる。緊急事態宣言下という、いつもとは異質な時間が流れる今、脳裏から日々の憂い事を解き放ち、没頭して読むべき逸作だ。

文=河村道子