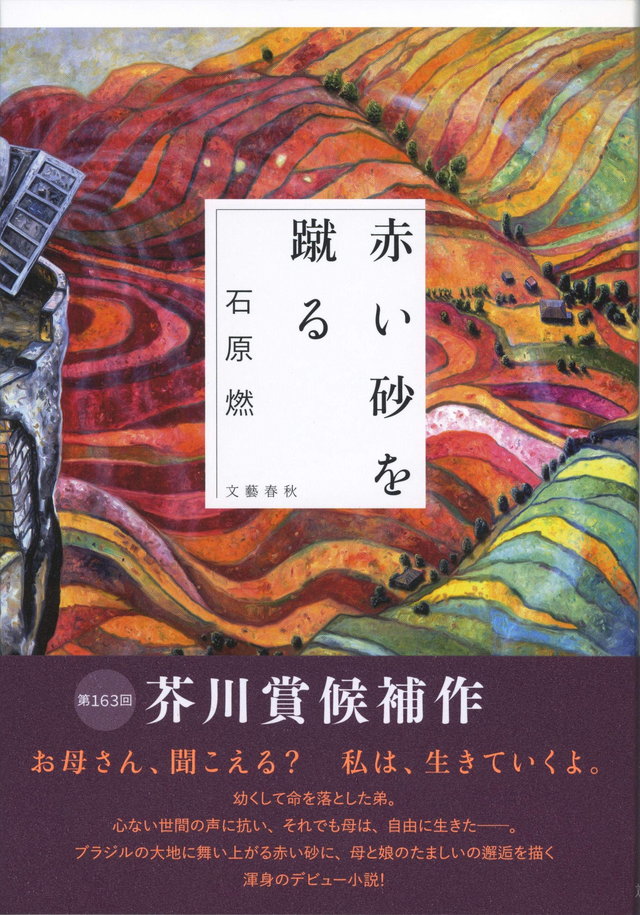

“太宰治の孫”が芥川賞候補に! 語り合いが紡ぐ母の人生と娘の救済 石原燃『赤い砂を蹴る』

公開日:2020/7/13

第163回芥川賞直木賞候補作が発表

(https://ddnavi.com/review/636032/a/)

され、その候補作家のひとりが“太宰治の孫”にあたることが話題になった。芥川賞候補作『赤い砂を蹴る』(文藝春秋)の著者・石原燃だ。母は純文学作家の津島佑子で、石原自身はこれまで劇作家として活動しており、本作が小説デビュー作だという。文豪の孫という話題性が先行しているが、作品自体に太宰治の作風などを感じさせるところはとくになく、亡き母への想いと向き合う娘の心情をこまやかに描く、優しくも熱い小説だ。

本作の語り手である“私”こと千夏は、癌で母の恭子を亡くし、彼女の晩年におけるもっとも親しい友人だった芽衣子と共にブラジル・サンパウロ州を訪れる。恭子は生前、芽衣子の故郷であるサンパウロの日系人農場“香月農場”に行ってみたいと願っていたが、癌のせいでその願いは叶えられなかった。恭子の死後、芽衣子は日本への帰化申請のためにブラジルに一時帰国することになり、誘われた“私”もその旅への同行を決めたのだ。

“私”も芽衣子も喪失を抱えた女性だ。“私”は唯一の肉親である恭子を亡くし、芽衣子もまたブラジル行き直前に夫の雅尚を亡くしている。“私”はこの旅行に際して、あることを決める。

私は旅行中、雅尚さんの思い出話をいくらでも聞こうと思い決めた。

母がいなくなってから、芽衣子さんがそうし続けてくれたように。

戦前から続くという香月農場に滞在しながら、“私”は芽衣子の話を聞く。“ヤマ”と呼ばれる農場での抑圧的な共同生活の歴史。アルコール依存症になっても酒をやめず、介護が必要な状態に陥っても、芽衣子に手をあげて暴言を吐き続けた雅尚の最期。日系ブラジル人である自分に対して辛辣な態度を取り続けてきた義母との関係とその変化。

そうした話を聞きながら、“私”は自分自身の過ぎ去った日々を回想していく。

婚外子である自分を画家として仕事をしながらひとりで育ててくれた母は、どのような人生を生きてきたのか。

母はいつだって自分の好きに生きてきた。そのやり方を貫いただけのこと。

父親の違う弟の死が母に与えた衝撃、その傷の深さや“世間”が認める母親像とのギャップから生じた困難に“私”は思いを馳せ、母との間にあった微かなわだかまりをほぐし、母の生と死を改めて理解しようとしていく。

彼女たちは皆、旧態依然の家父長的な制度、価値観に傷つけられた人生を生きてきた。それに対して怒りを表明し、連帯を誓い、価値観の転覆を叫ぶようなことはないが、彼女たちは、ひたすらに言葉を交わすことで、つながっている。その会話も議論を突き詰めてなんらかの結論を得るための対話ではないし、時には噛み合わないこともある。それでも、ただ、とりとめもなく言葉を重ね合わせていくことによって彼女たちは過去を見つめ直し、死者を追悼し、ゆるやかに自分たちを救済していく。そして、“私”は母の人生、その生き方が自分に何を教えてくれたのかを知る。

過去と現在、幻想的なイメージを自在に行き来する文章が浮かび上がらせる“私”、芽衣子、恭子たちの人生はそれぞれに重く、いくつもの傷がある。しかし、そうした傷も含めて、すべてを肯定しようとする意志が、この小説にはある。人の生き方を縛る価値観はそう簡単には変わらないだろう。しかし、それでも人は何とか前を向いて、たくましく生きようとする。その力を与えてくれるのは、きっと親しい人と何気なく、それでいて真摯に語り合う言葉なのだ。

文=橋富政彦