ceroのメンバー初エッセイ集、青春時代へのノスタルジーが滲む

公開日:2020/9/20

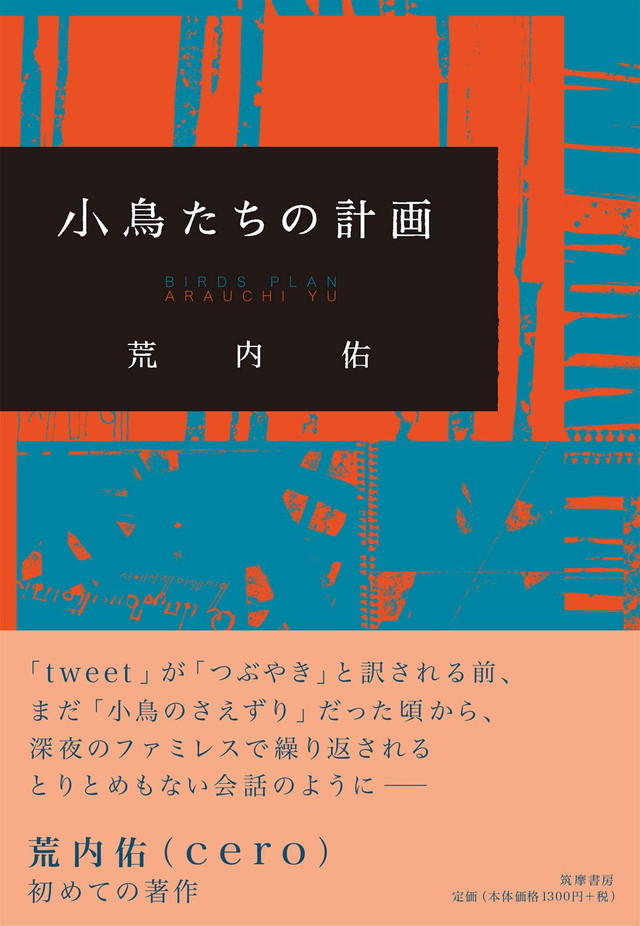

国内のシティ・ポップ・ブームの先鞭をつけ、ソウル、台北、香港でもライヴをこなす3人組バンド、cero。そのceroで多くの楽曲の作詞と作曲を担当する荒内佑が、初のエッセイ集『小鳥たちの計画』(筑摩書房)を上梓した。

本書の基底を成すのは、荒内の青春時代への苛烈なまでのノスタルジーだ。例えば、高校時代から22歳頃まで一日に二度も三度も訪れたという、吉祥寺の喫茶店「珈琲貴族」での想い出。ディスクユニオンで買ったレコードや本をここに持ち寄り、仲間たちと最近観た映画などについてダラダラと雑談に興じていたという。

そこで交わしたのは「膨大な無駄話」で、珈琲貴族は「学校より面白い学校だった」と荒内は言う。「今こうして書いていてもテーブルの凹凸や、燻んだ銅の縁取りの感触すら手の中に蘇る」と荒内。風化しない記憶は現在の彼の血となり肉となっているに違いない。

感傷的で郷愁めいた語り口を荒内は自覚しており、「宗教は阿片だと言ったのはマルクスだ。しかし神様ナシで生きる人間は多くいてもノスタルジーは誰も避けられぬドラッグだ」と認める。

もうひとつ、荒内の青春時代を語るのに欠かせないのが、ハイブロウな文化・芸術への憧憬だ。10代の時から人とは違う趣味を積み上げてきたという自負があった彼は、ミーハー丸出しでハイカルチャーや前衛芸術にコミットする。

その成果なのか、喫煙の話をするのにジョルジュ・バタイユや橋本治を引用し、飛び散る自分の小便をジャクソン・ポロックに喩えるなど、高度なのか間抜けなのか分からぬ「見立て」を荒内は見せる。フリー・ジャズや現代音楽の巨匠の名前がちりばめられているのも納得だ。

ちなみに荒内が大学に入って最初に実行したミッションは、図書館に行き浅田彰のデビュー作『構造と力』を読むことだった。読書に至った理由は不明だが、たぶん「タイトルがかっこいいから」だったとか。同書は思想・哲学書としては異例の15万部が売れた本だが、その内容は難解で晦渋。理解できる者はごく僅かだった。哲学の知識などなにもない荒内は、徒手空拳で同書に挑み、ただの一行も飛ばさずに読み終える。ランナーズ・ハイ、ならぬ、リーダーズ・ハイ、とでも言うべきか。

音楽家としての視線から語られる論も興味深い。リスナーとしてはサブスクリプション・サーヴィスを利用している荒内だが、レコード屋に行くと目線が変わる。ジャンル分け、ジャケットのアートワーク、フォント、プロデューサーやプレイヤーのクレジット、レーベル、レコーディング・スタジオ、発売年数、といった音楽に付帯する情報を必死に読み取ってゆく。その情報が大なり小なり、音楽の聴き方に影響を与えている、というのが彼の持論だ。

これには全く同感である。例えば、特定のアーティストのルーツ、MV、ダンス、ライヴのMC、ファッション、誰が誰をdisっているか、下手をすればゴシップだってアーティストのイメージには含まれる。

以前中田ヤスタカにインタビューした際、「Perfumeときゃりーぱみゅぱみゅの曲を作っている人が同じなんて、皆知らないはず。誰も気にしてないですよ(笑)」と冗談めかして発言していたが、実際、若い世代にはそうした兆候が見られる。

だが、音楽を純粋に「聴く」だけではなく、様々な判断材料を鑑みて「消費」することが豊かな体験をもたらすのは間違いない。だからこそ、荒内の提唱しているようなリスニング・スタイルには共感するし、理想的な在り方だとも思うのだ。

文=土佐有明