嫌われ者でも愛らしい? 街中でよく見かけるカラスたちの興味深い生態

更新日:2021/9/15

街なかでよく見かけるカラス。ゴミをあさり、電線から人間の様子をじっと見守る。その姿を見た人の思いはさまざまだ。彼らを「好き」と評価する声はあまり見かけない。むしろ、何かしらの理由で「嫌い」という声が目立つ。

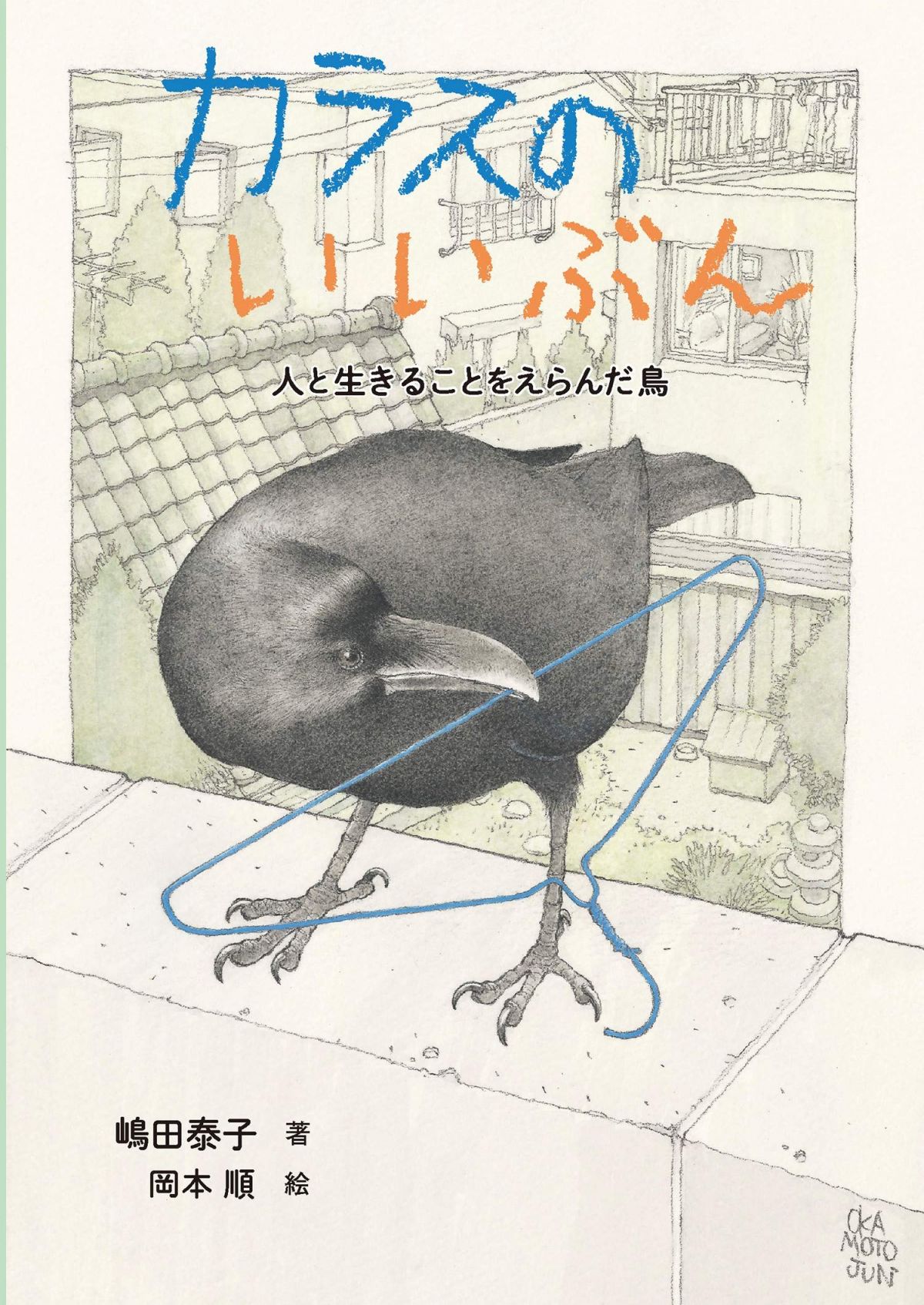

しかし、彼らの生態を知るとだんだん愛らしく見えてくる。そう感じさせてくれるのは、『カラスのいいぶん 人と生きることをえらんだ鳥』(嶋田泰子:著、岡本順:絵/童心社)だ。その昔「カラスにさんざんな目にあわされて、カラスがきらいになりました」と述べる著者は、仕返しのため彼らの観察を開始。すると、気が付けば「カラスをおもしろがっている自分」がいたという。

街なかの嫌われ者・ハシブトガラス

カラスの弱みをみつけてやる――。著者がカラスの生態を追い始めたのは、そんな理由だった。ある日、自宅へ取り寄せていた「たまご」を玄関先で盗まれた著者は、仕返しのためにと彼らについて徹底的に調べ始めた。

本書によると、世界中にいるカラスは40種類ほど。そのうち、私たちが日本でよく見かけるのは、ハシブトガラスとハシボソガラスの2種類だ。

都会を好むハシブトガラスは太く曲がったくちばしと、出っ張っているおでこが特徴。畑や川の周辺などひらけた場所で暮らすハシボソガラスは、細いくちばしとなだらかなカーブのおでこを持つ。街なかの嫌われ者とされるのは、もちろん前者のハシブトガラスだ。

「生きちゃいけないの?」と声が聞こえてきた

本来、ハシブトガラスは森に住んでいた。英語で「ジャングル・クロウ」と呼ばれるのも、そのためである。しかし、人間が開発を進めるにつれて、次第に都会へ生息範囲を広げていった。

彼らにとって好都合だったのは、人間の捨てる生ゴミがあったこと。エサに困ることなく、森に住んでいた天敵のタカやフクロウもいない。安全に巣づくりをして子育てにも励める都会は、暮らすには絶好の場所だったのだろう。ただ、幸せだったといえるのか。

そもそも彼らが嫌われ者と言われるほどになったのは、人間が「いごこちのよいくらし」を与えたのも原因にある。そう思った著者の耳には「街では、ハシブトガラスがハシブトガラスらしく生きちゃいけないの?」と訴える声が聞こえてきた。

カラスにも日々のスケジュールがあった

著者の自宅には毎日、カラスの一行がやってくる。そのうちの一羽を「クロスケ」と名付けた著者は、彼らの生活を観察し続けた。すると、彼らには日々のスケジュールがあることが分かった。

著者の自宅にクロスケたちがやってくるのは毎朝9時過ぎ。草花の手入れをする著者の様子を見学しに来た彼らは、昼過ぎにはどこかへ出かける。日中は気まぐれに戻ってきて、日が暮れるころになると眠る場所「ねぐら」へと帰っていく。

カラスが1日に動き回るのは「6キロメートル」ともいわれる。どこをねぐらにしているのか。はっきりとした場所は不明ながら、本書によると「大きな木のたくさんある、ひろい公園や神社」といわれており、身近な場所を覗いてみると、ひょっとしたら休んでいる彼らに出会えるかもしれない。

にくらしくも愛らしいカラスたちは、嫌われ者と言われながらも必死に今を生きている。本書を読むと、それがひしひしと伝わってくる。

文=カネコシュウヘイ