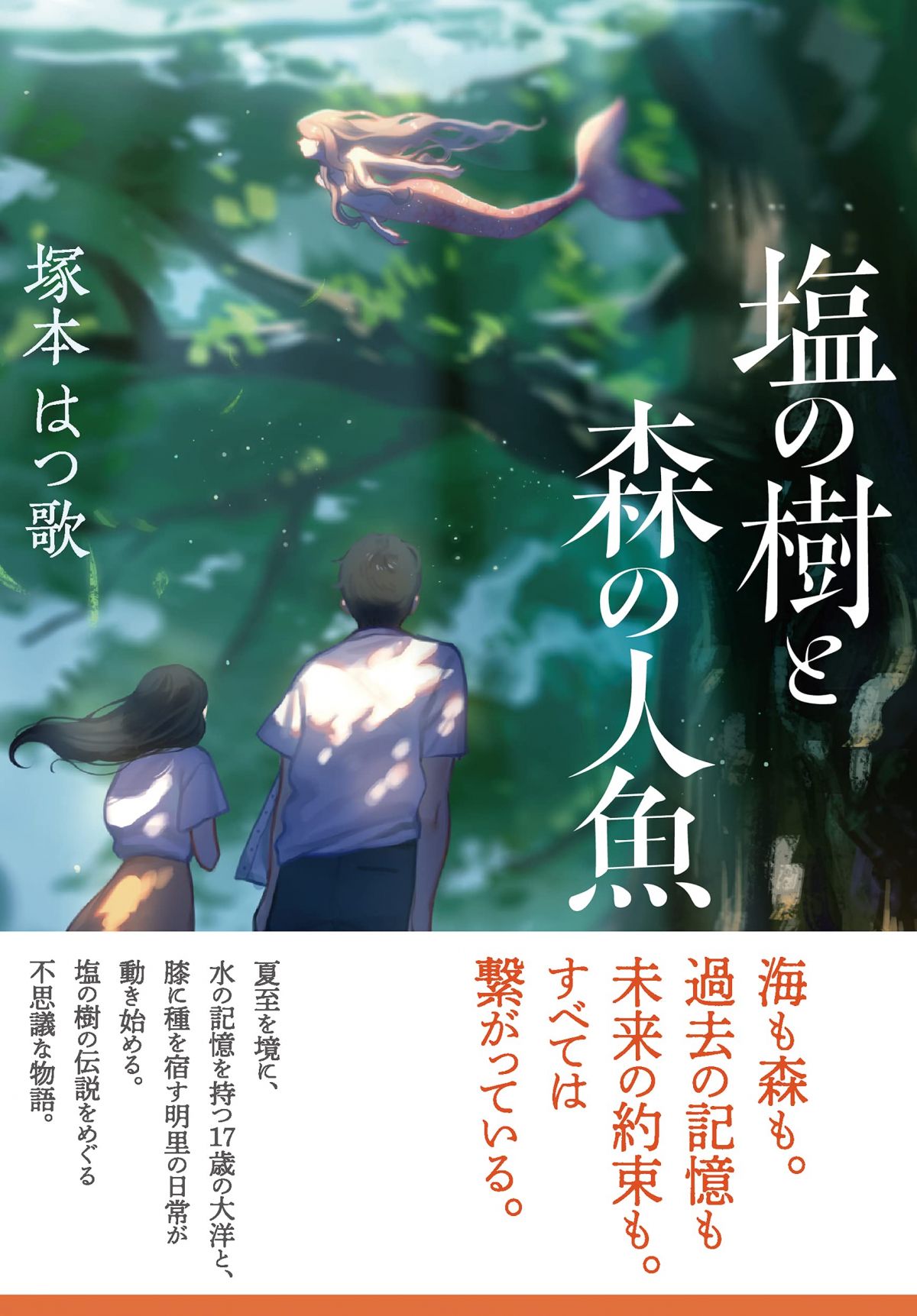

精霊の魂を宿す少年と、膝に大いなる木々の種を秘める少女――マジックリアリズム的な想像力が爆発する壮大なる物語

公開日:2021/11/15

山に囲まれた小さな町で姉と暮らす高校生の大洋。母は大洋が中1の時に忽然と姿を消し、以来、8歳年上の姉が保護者となって養育してくれた。そんな姉が秋には結婚する。地域のご神木として敬われている大イチョウが倒れた晩を契機に、大洋の日常は少しずつ変化する――。

居場所を求める10代の少年少女の心の成長をみずみずしい筆致で綴った『世界から守ってくれる世界』(産業編集センター)で、第7回〈暮らしの小説大賞〉を受賞した塚本はつ歌氏。平易な言葉えらびで、言葉にしづらい感情の機微や、ゆれる心情を鮮やかに掬いとり、デビュー作にしてすでに成熟の域に達していた。待望の第2作『塩の樹と森の人魚』(産業編集センター)で、その作家性はさらに進化を遂げている。

舞台となる山の町は、よく言えば自然豊か、べつの言い方をすれば「空気の抜けの悪い」(これは作中の表現。こうした的確な形容がばしばし出てくる)町だ。ここへ大洋と姉の小巻は、両親の離婚にともない、母に連れられて10年前に引っ越してきた。

消えた母には、常に男性の存在があった。そして母の面影を宿す姉は、顔の左右がきっちり対称という町一番の美人である。その美しさのためさまざまに危険な目にも遭ってきて、ようやく今、伴侶となる相手と巡り会ったというところ。

このようにして序盤は、大洋とその姉の日常と背景が、丁寧に描かれる。

その日常が大きく動くのは、大イチョウが倒れてからしばしのち、梅雨明けの夏至の日だ。大洋は授業中に教室を飛び出し、衝動に突き動かされるかのようにプールへ飛び込む。抗いがたい水への回帰本能に戸惑う彼に、クラスメイト(ただし現在は不登校中)の明里は告げる。

「今日は夏至だから(中略)仕方ないよ」

ここから物語は、マジックリアリズムともいえる様相を帯びてゆく。

かつてこの地に存在した塩の木をめぐる言い伝え。数少なくなった塩樹を守る明里の一家。明里の左膝には「この地のすべての種を発芽させるスイッチ」である種が宿っており、大洋は自分が精霊の魂を宿した「境子(さかご)」であることを思いだす。

町には数年後、リニア新幹線が開通することになっている。大規模な工事によって自然環境は大きく変わってしまうかもしれない。このタイミングで大イチョウが倒れ、大洋が境子として目覚めたのは単なる偶然か。それともリニア開通工事と関連があるのだろうか――。

壮大なスケールの小説だ。日本の地方都市、とすら呼べない小さな町を舞台に、神話的な広がりのある物語が驚くほど自然に紡がれていく。

壮大であるのと同時に、等身大の青春小説でもある。大洋と明里がじょじょに惹かれあい、互いにかけがえのない存在となっていく過程が、細やかに言葉を尽くして描写される。

“非日常”と“日常”が、“古代”と“現代”が、なんの違和感もなく混ざりあい、穏やかに進む物語は終盤で爆発的な展開を見せる。

これはもう、読んでみて、としか言いようがない。鮮烈なイメージの奔流。物語を喚起する声の力。それらがたしかな語り口でずんずんと迫ってくる。

文=皆川ちか