ひとりで生きていけるけど、ずっとひとりで生きてくの?【読書日記29冊目】

公開日:2020/10/12

2020年9月某日

人生で初めて、合コンのようなものに参加した。

合コンといっても、見知った男友達と一緒に、これまた友達同士の初見の男女と飲みに行く会だ。でも、仕事関係のパーティーですら社交もろくにせず、会場の隅で酒をガンガン煽り、目当ての人に挨拶だけして1時間以内に帰ることを徹底しているほど人見知りの私が、初見の人が集まる飲み会に参加するなど、非常事態。すなわち切羽詰まっている。

合コンのようなものに参加した理由について、「恋人が欲しい」と口では言ったが、厳密に言えば、安心して本音を話せる場所が欲しかったのだ。昨年から今年にかけては特に、怒涛の絶縁ラッシュで何でも話せた友達を複数失った。切れた縁について未練はないし、今だって友達がいないわけではない。お互いにちょうど良い距離を保ちながらやさしさを分け合える良い関係がたくさんある。

しかし、寂しいのだ。感情を表出できない関係が。

私のことを気性が荒いと思っている人は多いだろうし、実際に気性は荒いし、道端の失礼なキャッチや外食先でつっけんどんな対応をしてくる店員とは惜しげもなく喧嘩するが、それ以外の相手にはほぼ滅私状態と言って良い。それも、無理をして抑圧しているというよりは、相手を目の前にすると感情を知覚できなくなる、というニュアンスに近い。ただ、別れ際、本当は存在していたはずの感情の余韻に気づき、行き場を失った亡霊をなだめすかしながら眠ることになる。荒くれ者が抑え込んだ内なる感情は鉛のように重く、火花を散らし尽くして息絶えるまで、その痛みに耐えなければならない。

うれしいも悲しいも怒りも、見知った人の前では知覚できない。どうしてあんなに無邪気に人に近づいていけたのだろう。感情を知覚したまま、誰かと深い関係を構築したい。「恋人が欲しい」というあられもない望みに服を着せてやるならば、私が合コンのようなものに参加した理由はそんなところだろう。

結果から言うと、合コンのようなものは楽しかったのだけれど、その場を共有するだけで精一杯だった。自分の人見知りと滅私病を呪い、それでも不慣れな場に特攻した自分を讃えながら帰路につくと、猫のみいちゃんが玄関先まで迎えに来た。

いつものようにニャンニャンダンス(※猫飼い特有の自作の歌とダンスである)を歌って踊り、みいちゃんに今日起きたことを話す。合コンのようなものが意外と楽しかったこと、本当はもっと相手の人と話してみたかったこと、面白い話がぜんぜんできなかったこと、絶対につまんない奴だと映っていたと思うこと、このままひとりで生きて死んでいくのかなと思うこと、などなど。

みいちゃんは聞いているのかいないのか、小さな顔を私の腕に一心不乱にこすりつけ続けている。安心する。みいちゃんにしているように、とは言わないまでも、感情を知覚しながら人と交流できたらどんなにいいだろう。

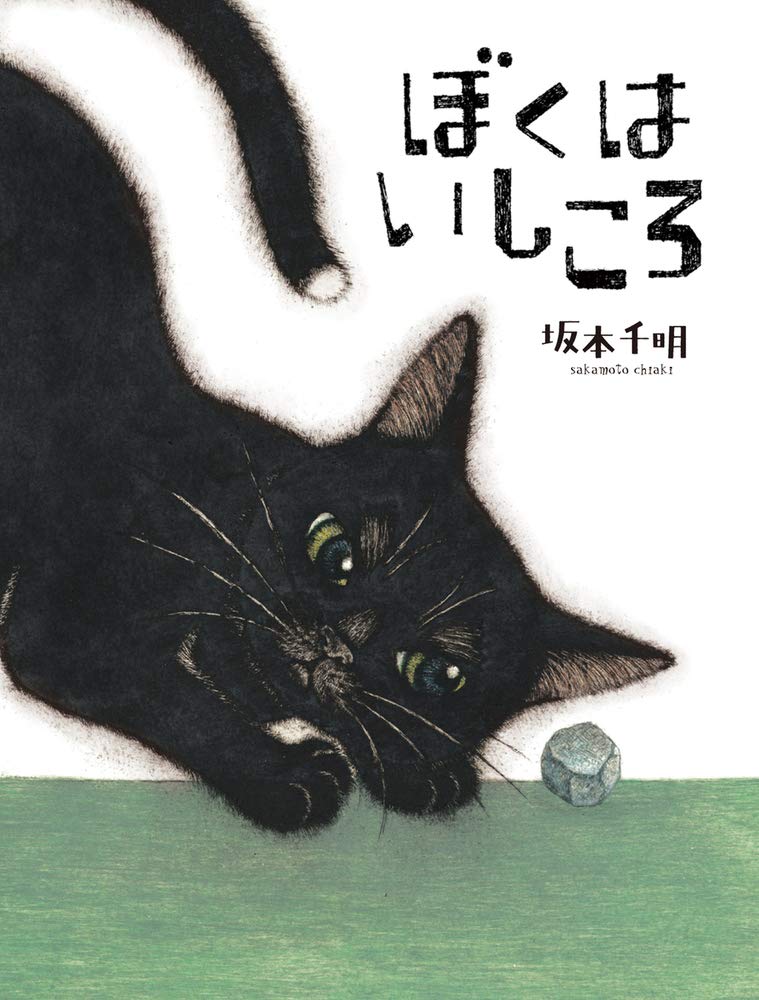

そんな想いでいたときに、数カ月前から楽しみにしていた坂本千明さんの新しい絵本『ぼくはいしころ』(岩崎書店)を読んだのだった。

*

物語の主人公は、孤高の黒猫。ひとりで生きる猫は、じっと黙って誰にも気に留められない「いしころ」「あきちのくさ」「ちいさなむし」「あめ」などに自分を投影して、つるまぬ「仲間」のように思っている。

猫は声をあげることをしない。「おそろしいてきにみつかってしまうから」だそうだ。そして、この感覚は私自身の中にもある。

冗談のように思うかもしれないけれど、私はいつも、誰かに殺されるかもしれないと怯えながら外を歩いている。目の前で笑って話している人が不意にナイフを出してくるかもしれないと本気で警戒している。楽しい時間やうれしい気持ちが嘘だということはないけれど、過剰な感情を表出すれば、「敵」になってしまいかねない。能ある鷹が爪を隠すなら、能なしの私はもっと爪を隠さなければいけない。自分のフィールドが侵されない限りは絶対に牙を剥かない。

でも、孤高の猫でも声をあげていいときがあるという。

こえを あげてもいいときは

じぶんと なわばりを まもるとき

それから だれかを すきになったとき

世界への不信ゆえの、深い孤独を知っている人の言葉だ。私は孤高の黒猫をすっかり「仲間」のように思ってしまった。

「だまっていれば ぼくらは へいわだ」と、猫は言う。

私も本当にそう思う。

「なんにも さみしいことはない」と、猫は言う。

私も深く頷いた。

こういうとき、「本当はさみしいんでしょう?」と言ってくる人間が大嫌いだ。奴らは善人を気取って瘡蓋を剥がし、血を見たいだけの野次馬だ。弱そうな人間にやさしくして、自分の存在意義を確かめようとする卑劣で脆弱な人間だ。「さみしい」などと、ひとたび声をあげれば奴らの食い物にされる。あのときも、あのときも、あいつも、あいつも、みんなそうだったんだ。私の被害妄想ではない。

黙っていれば平和だ。

寂しくなんてない。

でも、もしも、本当に寄り添ってくれるつもりの人がいたら?

そんな考えがときどき、頭の片隅で蛍のように光る。

せり上がる涙をグッとのみ込む。

もしも、本当に寄り添ってくれるつもりの人がいたら?

*

物語に戻って、ある日、猫は人間に声をかけられる。

最初は警戒しながら近づくも、来る日も来る日もご飯を差し出してくれる人間。紙版画で表される猫の目に光が灯っている。私は「仲間」が「あちら側」の世界に向かいつつあるのを見守る。どこか寂しいような気持ちで、しかし「頑張れ」の念を込める。

そうして、物語が終わりに近づくなか、あるページを開いた瞬間、自分の感情を堰き止めていたコンクリが音を立てて瓦解した。止まらない嗚咽。しかし、不快ではない。喜びとも言うべき感情が喉を詰まらせる。

テニスコーツの曲に「嗚咽と歓喜の名乗り歌」というものがあるけれど、私はそのタイトルにいまいちピンと来ていなかった。でも、今ならわかる気がする。嗚咽と歓喜はセットになりうる。

孤高の黒猫がどうなったか。

気になる物語の結末は実物の本に譲りたい。

*

私は今でも人が怖い。

目に見える人間はほぼ全員敵だと思って生きている。

傷つくのが嫌だから何にも期待しない。

ひとりで生きているとは思っていないけれど、ひとりで過ごすのもけっこう平気だし楽しい。

でも、どこかで、このままでいいのかなとも思っている。

人にやさしくしてもらって、安直にも「人間っていいな」と思う。

ときどき思わぬ方向から矢が飛んできて、律儀に傷ついて不信を深める。

鎧を脱ぐのが先か、毛布をかけてもらうのが先かの答えはない。けれど、毛布をかけてもらうたびに一枚脱ぎ、また着込み、脱ぎを繰り返していくうちに、素の私に近づいていけるんじゃないか。

そんな希望を、孤高の猫が見せてくれた。

*

大丈夫だと思えたら、脱げばいい。

危ないと思ったら、また鎧を纏えばいい。

そうしているうちに、いつか薄着になれていたらいい。

私は今、恐れながら、震える手で、お近づきになりたい方々へのメールを打ち終えたところだ。

*坂本千明さんの既刊『退屈をあげる』(青土社)も大好きな本です。

文・写真=佐々木ののか

バナー写真=Atsutomo Hino

【筆者プロフィール】

ささき・ののか

文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。6/25に初の著書『愛と家族を探して』(亜紀書房)を上梓した。

Twitter:@sasakinonoka