友人から手渡された新聞の一面には、ぼくが撃たれた直後の写真がのっていた/シリアの戦争で、友だちが死んだ⑧

公開日:2021/1/27

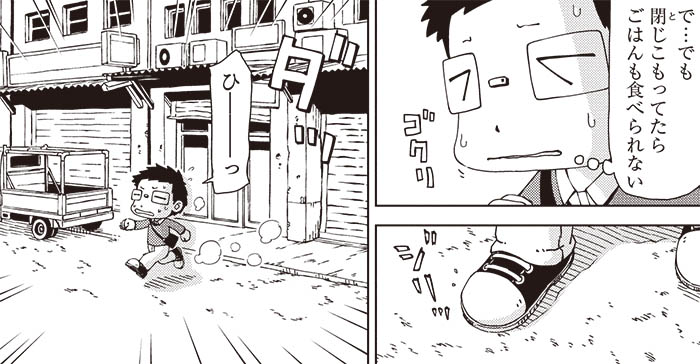

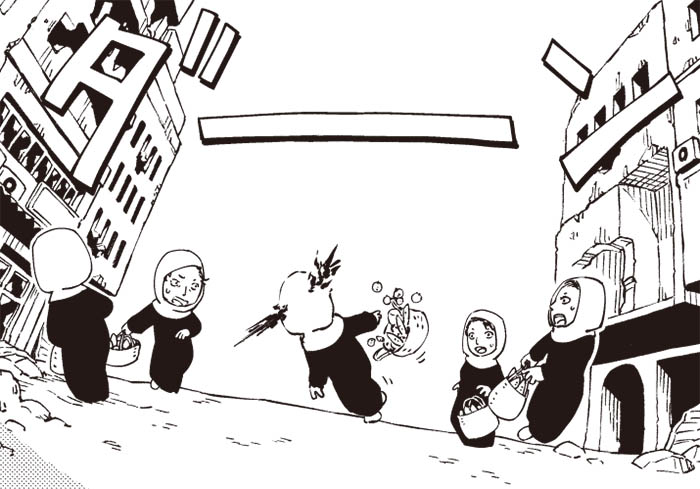

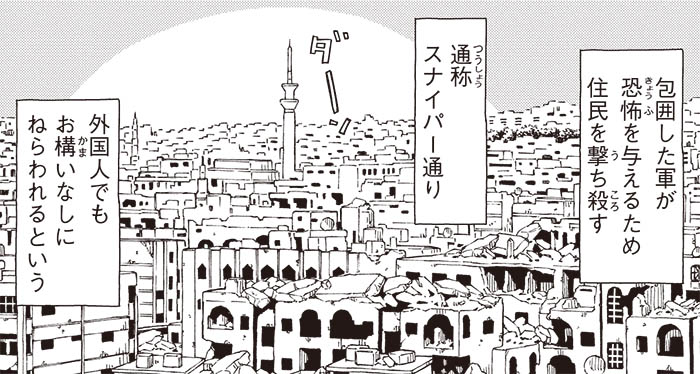

紛争地を中心に取材活動をする桜木武史氏がシリアでの体験を中心に綴るノンフィクション。紛争地取材を始めてからの大けがやシリアでの取材、大切なシリア人の友人を失った経験などを描き、なぜ戦場の取材を続けるのか、そこにはどんな悲劇や理不尽があるのか――。銃であごを撃たれ、病院に搬送された。気がつくと、病院のベッドの上で…。

新聞の一面をかざった写真

気がつくと、ぼくはカシミールの病院でベッドに寝かされ、天井を見上げていた。麻酔からさめたばかりのぼくは、うまく状況がのみこめなかったが、どうやら手術は無事に成功したみたいだった。でも、息をするのもやっとで、声を出そうとしても言葉はもちろん、音すらも出なかった。のどにはチューブが突きささり、そこから空気がもれていた。

「右下あごの骨をすべて取りのぞいた。のどのチューブは確実に呼吸をするためには必要だったんだ。1週間もすれば取れるから安心してくれていい」

医師は、ぼくにそう説明した。右のあごがなくなったことに驚いたが、何とか助かったことを思えば、運が良かった。顔を撃たれて生き残っていることが奇跡なのだ。となりでは地元の通信社に勤める友人が、心配そうにぼくを見つめていた。

ぼくは友人に「今日の新聞が読みたい」と書いた紙をさしだした。

「本当に読みたいのか?」

力をふりしぼり、精一杯首をたてにふった。友人は苦笑いをして、しばらくして地元でも有名な新聞を買ってきた。

「一面トップはタケシの写真だぞ」

友人にわたされた新聞には、昨日の戦闘で日本人が負傷したことを伝える記事と一緒に、ぼくが撃たれた直後の写真がでかでかとのっていた。

口元からあごにかけて肌がまっ赤に染まっていた。苦痛に顔をゆがめて、瞳には生気がまるで感じられない。死に直面した人間のおびえた表情が、たった1枚の写真からここぞとばかりににじみ出ている。

これが撃たれた直後のぼく自身なのか。なんだかとても不思議な気がした。

あのときは、大ケガをしている人に手をさしのべることもなく、レンズを向けて写真を撮っていたカメラマンたちに怒りの気持ちがあったし、「この人たちは人間じゃない!」とまで感じた。でも、新聞にのっているぼくの写真を見たとき、怒りや憎しみが消えてなくなった。

仮に、目の前に死にかけた人がいたとする。

ふつうの人であれば、真っ先に手をにぎって、肩を抱き、救急車をよんだり、助けをもとめて声を張りあげたりすると思う。

でも、戦争を伝えるジャーナリストやカメラマンにとっては、それが正解ではないときもあると、ぼくは感じた。そこにいる人を助けることはできなくても、写真や映像で記録すれば、後でそれが戦争を伝え、他の多くの人を助ける手段になるかもしれない。

ひとりの命を犠牲にしてでも伝えることに価値があるなんて、おかしいと思われるかもしれないし、ジャーナリストやカメラマンのことを冷たいと思うかもしれない。

でも戦争をテーマに取材をする限りは、苦しみや悲しみに直面する人を目撃することはさけては通れない。それを目撃したら、撮影したり、文章にしたりして、人に伝えるのがこの職業だ。

新聞を何度見ても、銃で撃たれた直後のぼくは、カシミールの戦争を伝えるためには写すべきものだと思った。あのときぼくを助けようとしなかったカメラマンたちを、もう責める気持ちにはなれなかった。

ぼくもこんな写真を撮って、この戦争のことを伝えたかった──そう思いながら、何もできずベッドに横たわる自分が情けなかった。