戦場ジャーナリストを続ける理由… それは小さな村での事件にあった/シリアの戦争で、友だちが死んだ⑩

公開日:2021/1/29

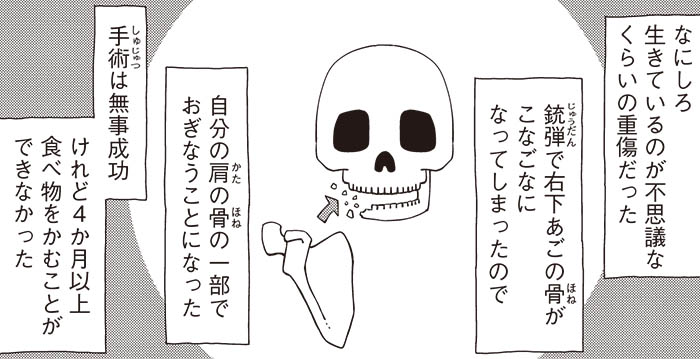

紛争地を中心に取材活動をする桜木武史氏がシリアでの体験を中心に綴るノンフィクション。紛争地取材を始めてからの大けがやシリアでの取材、大切なシリア人の友人を失った経験などを描き、なぜ戦場の取材を続けるのか、そこにはどんな悲劇や理不尽があるのか――。こんなに大ケガをしたのに、どうして戦場ジャーナリストを続けたいのだろう…。ぼくはカシミールで初めて取材した、ある村での出来事を思い出していた。

ぼくがもとめられた現場

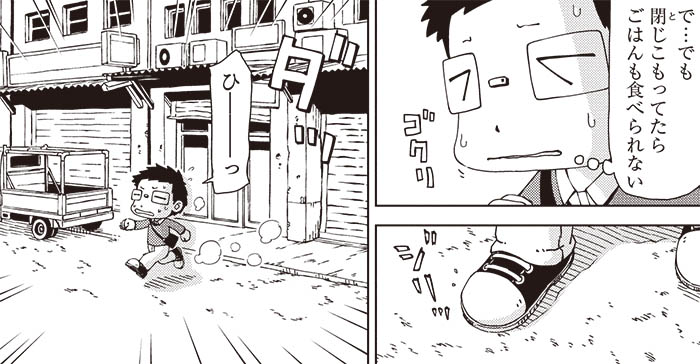

カシミールの地元の通信社に初めて行った日から数日後、朝早くに記者のひとりがぼくの宿泊しているホテルにやってきたことがあった。100キロ近く離れた小さな村で事件があったというのだ。すぐさま、一緒にその村に向かうことになった。

これは、ぼくにとって初めての取材だった。胸が高鳴り、ドキドキという鼓動がまわりにも聞こえそうなほど、ぼくは緊張していた。

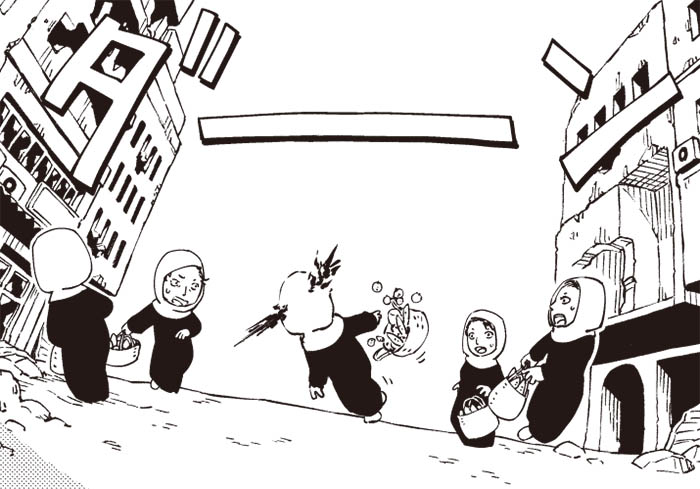

目的地の村につくと、大勢の村人が広場の中心に集まっていた。

前にも書いたように、そこは銃弾の飛び交う戦場ではなかった。でも、人の泣きさけぶ声が静かな村にひびいている。何が起こっているのだろうか。ぼくはカメラを手にしたまま、何をしていいのか分からなかった。でも、すぐに村の人に手をにぎられて、人が集まっている輪の中心へと案内された。

そこには白い布に包まれた男の人が寝かされていた。男の人は、すでに亡くなっていた。そして、年配の男性がぼくにすがりついてきた。亡くなった人の父親らしい。

「息子は見せしめで殺されたんだ!」

見せしめで殺された? 最初、ぼくは何が何だか分からなかった。

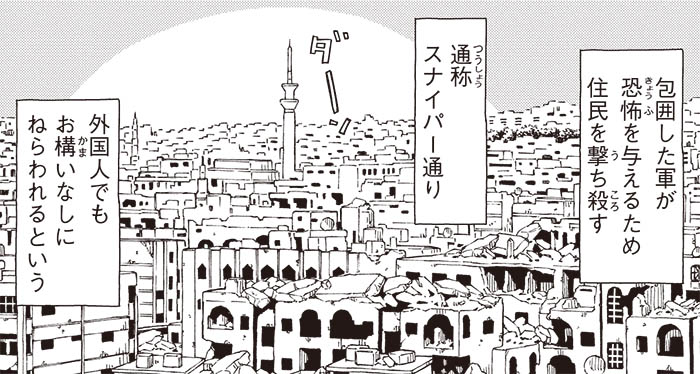

父親やまわりの人と話し始めると、だんだん事情がのみこめてきた。男の人はインド軍の拷問によって亡くなっていた。政府に反抗しているのかどうかを疑って、軍が暴力をふるうことがあるそうだ。

何か証拠があるわけでもないのに、こうやって時々誰かを逮捕し、連行して、拷問をする。村人たちが恐怖を感じて政府に逆らえないように、脅しをかけるのである。

「もしも政府に反抗すれば、この男のように拷問して殺してやるぞ!」というメッセージがこめられている。そのために罪のない村人が犠牲になっていた。

男の人の遺体は、あまりにひどい拷問のため、目も当てられない姿だった。体のいたるところにアザがあった。顔ははれあがっていた。歯もおられていた。

なんで、こんなにひどいことがゆるされるのだろう。平和に暮らしたい市民や村人が、争いの板ばさみにあって命を落としていた。戦争がそこで暮らすあらゆる人々を巻きこんでしまうことに、ぼくは衝撃をうけた。

なぜ息子が殺されなければならないのか──父親はぼくに必死でうったえかけた。

わが子が理不尽に殺害された悲しみを抱えながら、怒りをにじませた父親の表情にぼくはうろたえた。悲しみと怒りでいっぱいになった父親の前で、どのような言葉を投げかけたらいいのか、どんな表情をすればいいのか、ぼくには分からなかった。初めて訪れた現場の重みにたえられなかった。そのときのぼくの覚悟は、その程度のものだったのかもしれない。軽い気持ちだった。戦場に興味があった。だから、この村を訪れた。ここに来るまでのぼくは、ジャーナリストとは何をすべきかを深く考えていなかった。

小さな村でひとりの村人が拷問され、殺されても、メディアは見向きもしない。それほど、カシミールでは日常的にこうした暴力がまかり通っていた。

あたりを見回しても、他にジャーナリストなんていない。このままぼくが何も伝えなければ、小さな村で起こった悲劇は誰に伝わるはずもなかった。殺された男の人の名前はアバスタントゥレ、25歳の若者だ。

「ぼくはジャーナリストです」

そう思い切って口にしたとき、人々が一斉にぼくをとりかこんだ。もちろん、こんな田舎に外国人が来ることはないから、まわりもぼくがジャーナリストだと分かっていたにちがいない。だからこそ、ぼくが自己紹介をするより早く、現場の状況を教えてくれた。

でも、改めて「ジャーナリスト」と名乗ることで、ぼくはこの職業をするうえでの、大きな一歩を踏み出したのだと強く感じていた。同時に、この村の人たちにぼくが中途半端な気持ちでここに来たのではないという決意みたいなものを見せたかった。

かれが生き返るわけはないけれど、そこにいるみんながぼくに期待してくれていた。この場所で起きている悲劇を誰かに知らせることで、何かが変わるかもしれない。そんな思いが村人からひしひしと伝わってきた。

何も実績がなくても、戦場をまだ見たことがなくても、ぼくはジャーナリストだ。その責任を投げだせない。ぼくがやらなきゃ、どうするんだ。何としても伝えなければいけないという感情が胸のうちにわいてきた。

病院でケガの治療中に思い出したのは、この村でのできごとだった。この取材があったからこそ、ぼくは大ケガでまだ先行きが見えない中でも、「また取材に行こう」なんて思ったのかもしれない。

拷問によって息子を亡くした父親が、ぼくのようなジャーナリストをたよりにしてくれたように、もしかしたら、まだ世界のどこかにはぼくを必要としてくれる人がいるのかもしれない。ぼくにはまだやるべきことがあるような気がしていた。