「料理を介して病気との付き合い方を知る」ままならない自分を受け入れようとする人へ

公開日:2021/5/21

生きていると、病気になることもある。

病気の自分はすぐには受け入れがたい。それまでできていたことができなくなってもどかしさを感じたり、「働き盛りの健康な人」を中心に回っている社会から取り残された気持ちになったりすることもあるだろう。

病気になることは、自分の乗っていた車の仕様がある日突然変わって、使い方もわからないままに「それはあなたの車です、うまく乗りこなしてください」と言われているようなものだ。

元の自分に戻りたくて、あるいは新しい自分を乗りこなせるようになりたくて、今すぐに楽になるような方法があるならば、そうしたいと思う。世の中にある医学の専門書や闘病記と呼ばれるものを読めば、自分の病気を乗りこなすためのヒントが得られるのかもしれない。けれど、そういうものを読んでしまうと、自分が一気に「病人」になってしまうようで抵抗がある。冷たいプールに少しずつ足をつけて慣らすように、身近な日常から、自分から、病気のほうへと歩み寄っていきたいのだ。

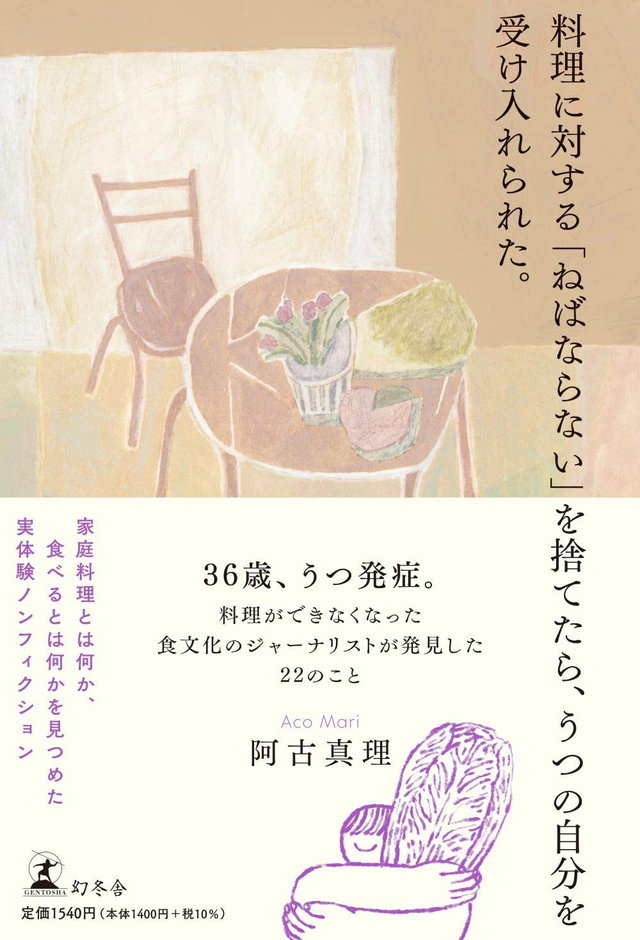

そういう人に読んでもらいたいのは、阿古真理さんの『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』(幻冬舎)だ。食を中心とした生活史やトレンド、ジェンダーを研究されている食文化のジャーナリストである阿古さんが、料理を通じてうつとの向き合い方を見出すに至った22のことを綴っている。本書のテーマになっている病はうつだけれど、他の病気や状況に通じることも多いかもしれない。

第一章の「うつと料理」、第二章「うつと献立」では、うつになってから難しく感じるようになったことが料理の工程に絡めて書かれている。たとえば、献立を「考える」こと、買い物に行って買うものを「選ぶ」こと、料理をする「気力を湧かせる」こと、火や包丁を使うだけの「集中力」と「瞬発力」を要することなど、料理がとくにクリエイティブな家事であり、うつになるとそれらのハードルがあがることがわかる。

いつもと違う豆腐を買ってきて、いつもと同じ器に入れようとしてサイズが合わなかったときにパニックになってしまったこと。「定番の」食材を買うだけでも、脂汗と半べそをかいてしまったこと。こうしたエピソードは、うつが「毎日が冒険」のようになってしまい、変化と選択が極端に怖くなる病気であることを的確に表してくれている。

私自身もうつを経験したときに「変化と選ぶことが苦手」と伝えても、周囲の人に理解してもらえたと感じたことがなく、「こんなに説明しているのに、どうして変化と選択を『強いてくる』んだろう」とさえ思ったこともある。

けれど、こうして生活の中の具体的なエピソードを読んでみると、うつを経験した人間として「よくぞ言ってくれた」と思う一方で、うつを経験したことのない人にとっては「そんなことで?」と捉えられかねない内容だとも感じる。当事者の気持ちに寄り添ってくれるのはもちろん、周囲の人の戸惑いにも歩み寄ってくれる。

ただし、「料理というテーマをベースにした闘病記」というだけでは、本書の説明として不十分だ。むしろ、第三章以降で語られる、うつをきっかけに断絶することに決めた母との関係や、ふたつの震災を経たトラウマと料理を通じて回復した過程など、「うつと料理」に女性や仕事、ジェンダーといったトピックを絡めて語る部分こそ、本書の骨子のようにさえ思える。

本書内に収録されている「『ていねいな暮らし』になぜ私たちは愛憎を抱くのか」では、うつのときに料理に手間ひまをかけられずに引け目を感じていた著者が、病気でなくとも漠然とした“素敵な生活”へのイメージに苦しむ人が多いことを知り、その背景にあるものとそれらがつくられてきた歴史について書いている。

生活家電が今よりも発達する前の時代では、手間ひまがかかるのが当然で、そうした手間ひまから解放された世代の女性たちが手間ひまをあえて「かける」ことを楽しんでいたのが高度経済成長期の話だ。そうした“古き良き”時代の母親像を享受し、これからも享受する側であり続けるのは、女性差別が大きい国である日本においては多くの場合は男性である。そして、大衆へのイメージを流布するTVドラマやCMの主要な作り手も男性であることを指摘し、そうしたイメージへの反感が「ていねいな暮らし」への反感なのではないかというのだ。

また、「家事分担は『量』だけでははかれない」の章では、大学で女性学を学び、「男女平等」への意識が人一倍強く、「私ばっかり家事をしている」と感じていた著者が、うつの間に夫が仕事をしながらも料理を請け負ってくれたことをきっかけに考えが変わっていったことが書かれている。

共働き家庭で家事分担をするのは、家事をひとりで抱え込んでしまっては仕事ができなくなるからであること。家事をしなければ生活が回らないし、仕事をしなければお金が入ってこないから、家事も仕事もどちらも大切で、家事をパートナーと完全に同じ量にしなくてもいいのかもしれないということ。つまり、一方が家にいる時間が短い仕事をしているならば、もう一方が少し多めに家事を担当してもいいのかもしれないという気づきからは、家事を“厄介もの”ではなく、仕事同等に重要なものだとするメッセージも感じられる。「家事と仕事は両立できるのか」の答えを追い続けてきた生活史研究家が出した結論の重さを噛み締めた。

こうして、「うつと料理」を起点に、仕事やジェンダーにまで拡張したお話は、こんな言葉で結ばれる。

きっと生きている限り、料理は楽しくなったり面倒になったりのくり返しなのだと思う。料理は、人生に似ている。いいときと悪いときとがあり、重荷になる時期も、喜びの源になる時期もある。何しろ人は食べないと生きていけないし、食べたいものを一番よく知っているのも自分自身なのだから。

そういえば、作家の坂口恭平さんも、うつの治療の一環として始めた料理の記録を本にまとめた『cook』(晶文社)の中で、「食べないと生きていけないから料理とは生きることと同じかもしれない」と話していた。

料理がうつに効く、かどうかはわからない。それでも、うつをはじめとした病気やさまざまな症状、状況との向き合い方について、料理が教えてくれることは多そうだ。

文=佐々木ののか、バナー・イラスト=Ikeda Akuri

【筆者プロフィール】

ささき・ののか

文筆家。「家族と性愛」をテーマとした、取材・エッセイなどの執筆をメインに映像の構成・ディレクションなどジャンルを越境した活動をしている。6/25に初の著書『愛と家族を探して』(亜紀書房)を上梓した。

Twitter:@sasakinonoka