戦艦「大和」とゴジラが戦ってほしかった。『ゴジラ -1.0』『機動警察パトレイバー』『エヴァンゲリオン』など… 作品ファンかつ「軍事の専門家」、有識者たちの熱い議論【書評】

PR 公開日:2025/1/17

ゴジラ、エヴァ、ヤマト…。次々生まれるアニメや特撮作品のシチュエーションは本来、空想の産物。しかしファンなら一度は、共通の趣味を持つ仲間と“もし、現実だったらどうする?”と、語り合った経験があるはずだ。

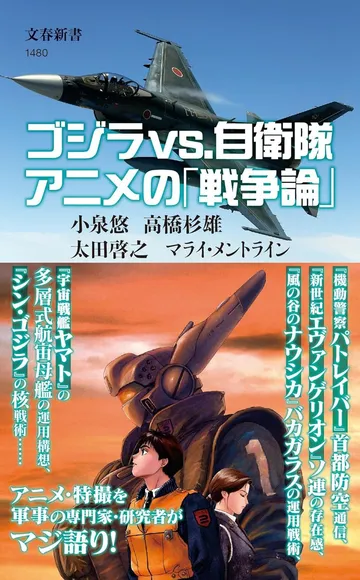

実は、本稿筆者も例外なくその1人である。だからこそ軍事の専門家たちが“作品内のシチュエーションが現実だったら”など、それぞれの目線でアニメや特撮を熱く語り合う書籍『ゴジラvs.自衛隊 アニメの「戦争論」』(文藝春秋)には、ワクワクを抑えきれなかった。

本書は、軍事評論家の小泉悠氏、国際安全保障の専門家である高橋杉雄氏ら、識者の座談形式で展開。『機動警察パトレイバー』『エヴァンゲリオン』『ゴジラ -1.0』など、その道のファンであれば、なじみあるタイトルの数々が文脈の中で様々に登場する。

識者による対話はほがらかながらも真剣で、読者の枠を飛び越えて“ちょっと、自分も一言…”とことわりを入れつつ、思わず参加したくなってしまう。

例えば、近年のSF界で“最大級”と呼んでも過言でないほどの話題作となった『ゴジラ -1.0』のくだり。参加者の1人である朝日新聞記者の太田啓之氏が、戦時中に沈没した戦艦「大和」とゴジラが戦ってほしかったと吐露すると、議論は白熱。小泉氏も「日本を守るため、ゴジラと戦うっていうのは、ちょっと観てみたい」と共感する。

次第に話題は、劇中でゴジラ駆逐の鍵を握る、戦時中に開発されながらも使用されなかった“幻の戦闘機”である「震電」へ。映画の“とあるシーン”では震電に備えられた低高度での緊急脱出を可能とする装置「ゼロ─ゼロ射出座席」が物語の鍵を握るのだが、小泉氏によるとこの装置は作品の舞台となった終戦直後には実用化されておらず、実現したのは「70年代」だったという。

その言葉に対して「そこらへんでやっぱり嘘はもちろんある」と返したのは、太田氏。しかし、けっして批判的ではない。続けて、歴代のゴジラシリーズに登場した「オキシジェンデストロイヤー」や「スーパーX」といった架空兵器の名前を自然と出すほど作品愛をにじませる高橋氏が、そうした多少なりの嘘も「リアルに近いし、受け入れられる」と好意的に反応するのも“SF作品ならでは”のトークだとうなずける。

さらに、そのディテールにも話が及ぶのだから、オタク心に深く刺さってやまない。太田氏によると震電は本来「4門」の機銃を装備しているが、劇中の設定では「2門」を取り外して爆弾を装備するなど、対ゴジラ用に改造されているという。「全部で1トンの爆弾が付いているんですよ。むちゃくちゃ重たい。本当に飛べるのかなみたいな……」とつぶやく太田氏に対して、小泉氏が「離陸できるのかな」と笑う。

震電には「操縦席後方に、高空飛行時のパイロット用に酸素ボンベが4本入っているんですよね。それも撤去しただろうから、重量的にはだいたい200キロオーバーぐらい」と解説する太田氏が「許容範囲かな、といいう感じもしないでもないんですけど」とつぶやくと、高橋氏が「相手は敵航空機じゃなくてゴジラだし」と返すくだりも、今まさに居酒屋で識者たちが語り合っているようで、本書を相手にしながらも前のめりになってしまう。

侃侃諤諤という言葉はまさしく、本書の空気感を表すのにふさわしい。非現実と現実に思いを巡らせながら心地よく議論する識者のやりとりには、リスペクトも感じざるをえない1冊だ。

文=カネコシュウヘイ