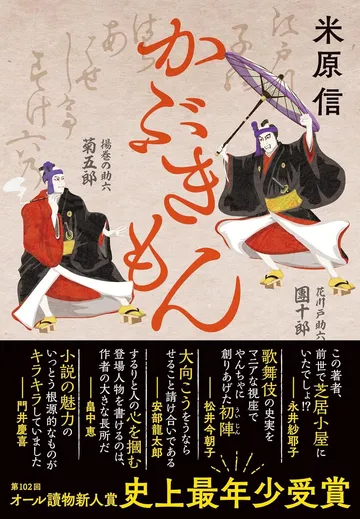

オール讀物新人賞を史上最年少で受賞! 米原信のデビュー作『かぶきもん』。江戸の文化文政時代を描く歌舞伎ものがたり【書評】

PR 公開日:2025/1/24

2022年、オール讀物新人賞(文藝春秋)で、史上最年少にして初の10代受賞者となった米原信(まいばら しん)氏による渾身のデビュー作『かぶきもん』(文藝春秋)が、このたび刊行された。本書はタイトルに違わず、歌舞伎小説のど真ん中をいく。

物語の舞台は、江戸時代。徳川11代将軍・家斉の治下、江戸を中心に町民文化が栄えた文化文政時代の真っ只中を描く本書は、稀代の狂言作者と謳われる鶴屋南北を中心として、役者や周囲の人々を賑やかに巻き込み、歌舞伎の世界を鮮やかに再現する。全六章からなる連作短編集は、読み進めるごとに時代が流れ、描かれる舞台の空気が刻々と変化していく様が興味深い。

「牡丹菊喧嘩助六」と題された一章目では、多くのファンを引き付ける二大スターの音羽屋三代目・尾上菊五郎と、成田屋七代目・市川團十郎の一騎打ちが幕を開ける。菊五郎は見目麗しく、同性でさえ見惚れるほどの魅力の持ち主だ。菊五郎自身もそのことを重々理解しており、それゆえに一座する中村座で新たにあてがわれた次の役が気に入らないと立腹していた。それもそのはず、菊五郎の役は幽霊坊主で、髭はぼうぼう、顔に火傷を負った役柄であった。そのことにどうあっても納得しない菊五郎は、駄々っ子のようにごね続ける。

時を同じくして、中村座の向かいにある玉川座では、鶴屋南北の立作で、團十郎が「助六」を演じることが決定した。助六の正式名称は、「花川戸(はなかわどの)助六」。江戸芝居随一のいい男の役柄で、芝居の演目は「助六所縁江戸櫻(すけろくゆかりのえどざくら)」である。この演目は、成田屋以外に演じ手がない。江戸には、三座という三つの大きな芝居小屋がある。菊五郎が一座する中村座、團十郎が一座する玉川座、南に位置する森田座。互いに競い合う三座には暗黙のルールがあり、「助六を演じられるのは成田屋のみ」とされていた。だが、菊五郎はこの前提を無視して、「助六を演じる」と言い出した。当然、周囲は大慌て。必死に止めるも、菊五郎は言い出したら譲らない。

助六は成田屋の演し物で、それはいわば江戸の芝居のしきたりである。

“團十郎に睨んでもらえば病気平癒というのは世間でのこと。まさか七代目はしないだろうが、楽屋内では「團十郎に睨まれたら所払い」とまでいう古老もいるのだ。”

この一文から、三座における玉川座の位置付けが自ずと見えてこよう。しかし、菊五郎は「無理が通りゃ道理が引っ込む」と言い放ち、「助六曲輪菊(すけろくくるわぎく)」なる演目の看板を独断で表に出してしまう。挨拶もなしにしきたりを反故にされた團十郎はひどく立腹するも、南北はどこ吹く風、江戸の芝居の総本山らしくどっしり構えれば問題ないと團十郎を説き伏せる。

こうしてはじまった「助六」対決の行方を序章として、金渋りをする金主や座元との化かし合い、今世にも伝わる名作の誕生裏話などが軽快なテンポで進む。随所で登場する南北の言葉にはずっしりと重みがあり、このような御仁が文化文政時代を支えてきたのだろうと、遠き江戸の時代に思いを馳せた。

歌舞伎の世界を色濃く、情景が匂い立つように描き切る筆致は、実に鮮やかで趣き深い。登場人物は多岐にわたり、團十郎と菊五郎、南北以外にも魅力的なキャラクターが舞台を彩る。本書そのものが歌舞伎の戯曲のようであり、物語終盤に描かれる南北の大立ち回りはクライマックスを飾るに相応しい。歌舞伎に馴染みのある方はもちろんのこと、歌舞伎初心者にとっても、本書は新たな世界を垣間見る扉となるだろう。

文=碧月はる