社会にカテゴライズされ、息苦しさを抱えて生きる子どもたちへ。ノンバイナリーの著者が絵本で届けるメッセージ

PR 公開日:2025/1/18

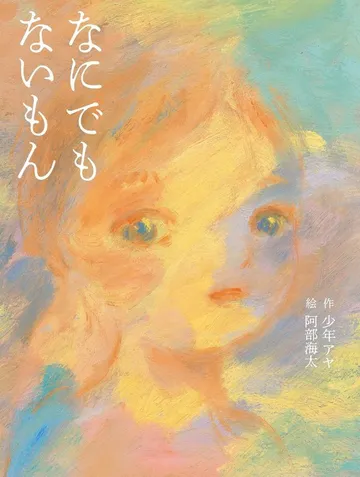

何者でもなかった子どものころは、誰しも自由だ。多くの子どもは、ただそこに在るだけで祝福されて、のびのびと遊びまわる姿に未来の希望を託される。でもその希望がやがて子どもを縛っていく。何者でもないただの自分であることをだんだん許されなくなっていく。そのかなしさと切なさを描きながら、それでもあなたは自由でいていいのだ、誰かの声に惑わされることなくただの自分を今からだって取り戻していいのだと、背中をなでるように伝えてくれるのが、絵本『なにでもないもん』(少年アヤ:著、阿部海太:絵/岩崎書店)だ。

〈おんなのこですか おとこのこですか えらびなさい〉

〈そのとき えらぶってことが たのしいことじゃ なくなりました〉

〈あなたはまんなかですか〉

〈それに こたえて みせたとき わたしから まんなかが きえました〉

少年アヤ氏は、ずっと、「どちらでもない」という感覚を抱いて生きてきたという。むりやり自分をカテゴライズして、そのカテゴライズらしさを押しつけられて、戸惑いや違和感を抱えながら生きてきた先で知ったのが「ノンバイナリー」という言葉だ。あとがきの言葉を読めばこの絵本が少年アヤ氏と同じ戸惑いと違和感、それゆえのかなしみを抱えた子どもたちに向けられたものであることがわかる。でも、何かの選択をむりやり迫られ、大人になるにつれて属性が次々と付加されていっていつの間にか「ただの自分」ではいられなくなってしまった。そんな息苦しさを抱えているすべての人たちにこの物語は響くと思う。

属性を決め、カテゴライズし、その「らしさ」を身にまとうことは、自分のためというより誰かに説明するためだ。その誰かとは大好きな友達や信頼できる仲間などではなく、顔の見えない、守ってくれるわけでもない社会だ。

望んだわけではないたくさんの属性でいつの間にか武装させられてしまった自分を、再びまっさらにするのは簡単なことではない。阿部海大氏の鮮やかかつ深い色で彩られる物語は、「ただの自分」を取り戻すまでの昏さと冷たさ、戸惑いをも描き出す。けれど、それでも、邪魔な属性を全部打ち砕いて自分の心をまっすぐに覗き込めば、生きてきたぶんだけの彩りや「ただの自分」が大事にしたいものたちがあたたかくて美しい景色を見せてくれるはずだということも。

〈なにでもなくても生きています。いいとか、わるいとかを、飛び越えた事実です。〉

あとがきにあるこの言葉は、きっと今、居場所を見つけられずに自分の存在を肯定できなくて苦しんでいるすべての人を優しく包んでくれるだろう。誰かに何かを証明するために何者かになんてならなくていいし、「ただの自分」で生きていていい。そう思わせてくれるのだ。

文=立花もも