夏川草介 「京都は"生と死"が日常に溶け込んでいる」。『神様のカルテ』著者が京都を舞台に小説を書こうと決めた理由【インタビュー】

更新日:2025/1/28

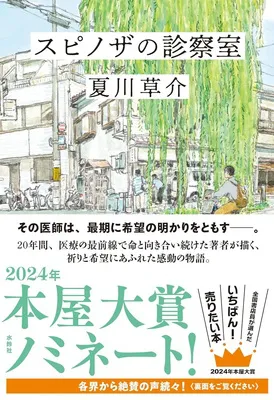

累計340万部のベストセラー「神様のカルテ」(小学館)シリーズの著者で、現役医師として命と向き合い続ける夏川草介さん。2023年に刊行された『スピノザの診療室』(水鈴社)が第12回京都本大賞を受賞した。京都の日常の風景と共に、そこにある命を描いた物語で、続編および映画化も決定している話題作だ。

ダ・ヴィンチWebでは、京都本大賞の受賞を記念して、夏川さんへインタビューを実施。作品に込めた思いや、作品が生まれるまで、そして京都を舞台にした理由を伺った。

物語とシンクロした京都の日常に溶けこんだ死生観

――夏川さんが物語を生み出すとき、「人よりも先に舞台となる場所が決まる、そうでなければ動き出さない」というお話をいろんなインタビューでされていますが、『スピノザの診療室』の舞台を京都にしたことで描けたものというのはあるのでしょうか。

夏川草介(以下、夏川) 存外、町の歴史や根づいた行事が、物語とシンクロしてくれたなと思っています。大阪・高槻市の出身である私にとって、京都は予備校などに通ったなじみのある場所。舞台に選んだことに、それ以上の理由はなかったのですが、たとえば大文字であったり六道まいりであったり、お盆の時期になると聞こえてくる特定の言葉がいくつかあり、「ああ、ご先祖さんが帰ってくる時期か」「そろそろ、あちらにお戻りになるのか」と気づかされる。日常に溶けこんだその感覚が、人の命や幸福というものをテーマにした本作のイメージとうまく重なってくれたと、書き終えたあとに気づきました。

――主人公の雄町哲郎は、大学病院で将来を嘱望された内科医でありながら、あることをきっかけに地域病院で働くようになり、高齢の患者たちと向き合っています。生と死は近接しているのだということを、本作を読んでいると改めて感じます。

夏川 今は、お盆がどういう意味をもつ行事なのか、知らない人も多いでしょう。私自身、子どもの頃から仏壇のない家に育ちました。長野の自宅にも、置いてはいない。仕事柄、長野を離れられない生活をしている私は、子どもたちをつれて墓参りに行くこともできない。そうなると、だんだん亡くなった人の影が生活から遠のき、生と死がつながる瞬間を実感することもなくなってしまう。それは、私に限った話ではないだろうと思います。

――だからこそ、高齢者の病に向き合う本作を書いた?

夏川 そうですね……。「人は死んだらどこへ行くのか」「神さまはいると思いますか」と、患者さんに聞かれることがあります。高齢者に限りません。若い人でも自分の命に向き合ったときにそういう根源的な疑問を投げかけてくることがありますが、私はずっと、上手に答えることができませんでした。それはもう、医療ではなく哲学の領域ですから。個人の哲学に医者が踏み込むようなことをするべきではないと考える人も多いですが、私自身は、そこも含めて患者さんと関われる医師でありたいと思っています。その答えを、物語を通じて探ってみたいという思いがありました。

――そういった考えからスピノザをはじめとする哲学を深く学んでいる哲郎という主人公が生まれたのですね。科学者と哲学者、その両面をもった医者なのだという描写が、とても興味深かったです。

夏川 今の医学は、科学の面が強すぎると私は感じているんです。あらゆる症状を細かく分類して、病態も治療法もわからない症状にもとりあえず複雑な病名をつけて、わかっているような振りをしてしまう。それがよい結果をもたらすのならかまわないのですが、私にはどうもそうは思えないのですよ。

たとえば世の中には原因不明の病が山のように存在し、その一部に、特発性という名前がつきます。つまり、特発性○○症と名づけられたものは、「原因不明の病気」を難しく言い換えたに過ぎない。もちろん病名を告げることで安心感が得られる場合もありますが、大事なのは名づけよりも、「わからない」ということにちゃんと向き合い、患者さんに答えてあげることなんじゃないかと思うんです。

――まさに、哲郎がやろうとしていることですね。

夏川 もうひとつ、最近の優れた医療面談とされているのは、患者さんに治療の選択肢を提示して「あなたの権利ですから、自分で決めてください」と委ねることなのですが、医療に対して素人の患者さんが情報だけ与えられて、冷静に選択できるわけがないでしょう。医者と患者が信頼関係を築くためにも、「私はこの治療法がいいと思うのですが」ということをちゃんと言ってあげることが大事なんじゃないのか、と私は思います。

もちろん、治療の誘導になってはいけないし、いい結果をもたらさなかったときの訴訟リスクも生まれますから、医療の世界ではよくないことだとされているのですが。

――でも、安心はしますよね。患者さんの心はふだんよりも弱っていることが多いから、「あとは勝手に決めて」と言われたら、突き放されたような気持ちになる人も多いでしょうし。

夏川 そうですね。だから私は、どういう理由でその治療法がいいと思うのか、しっかりと伝えるようにしています。あなたが自分の家族だったらこの治療法を選びます、という具合に。そのうえで、納得できる方法を選んでください、とするほうが誠実なのではないかな、と。科学とは違う、心のありようからアプローチすることも治療のうえでは必要だというのが、現時点での考えです。医療者側の負担が大きくなるので、相応の覚悟が必要ですが、それこそが医者の仕事なのではないのかと考えています。

医療現場で見たリアルな景色を発信していくことで、元気づけることができるかもしれない

――抗がん剤治療を拒否する71歳の膵がん患者に、哲郎が「がんばらなくても良いのです。ただ、あまり急いでもいけません」と声をかける場面がありましたね。ただその人の心のありようを受け止めて寄り添う。その姿勢は医療の現場に限らず、人として必要なものなんじゃないかと思いました。

夏川 病気には、治るものと治らないものが存在します。とくに内科では、患者さんとの付き合いが時に十年、二十年を超えていきますから、完治だけを目標にするとどうしたって立ち行かないものが出てきてしまうんです。治る、ということにあまり大きな価値をもたせすぎず、病を抱えたままでも安心して生きていくにはどうしたらいいか、探ることも必要なのではないかと思います。それは決して医療放棄ではなく、先ほども言った、科学とは違うアプローチの視点をもつということですね。大事なのは、その人がどうすれば幸せに楽しく人生を歩んでいけるか、ですから。

――そのために必要なのが、どうすれば納得できるか、なのかなと思います。本作には、生活保護を拒否して、必要な治療を受けられないまま病を悪化させていく男性が登場しますが、むりやりその現状を変えさせたところでたぶん彼は「幸せ」ではなかったのだろうな、と。

夏川 実際、生活保護を断って治療を受けずに亡くなられた方に出会ったことがあるんですよ。お金がないのだから、必要な権利なのだからといっても、「そんなに迷惑はかけられない」「自分の責任で生きてきた結果なのだから、いまさら世の中の人から支えてもらおうなんて思わない、これでいい」と言って……。

本当に、びっくりしました。もちろん、物語で描いたことは、実際の状況とはだいぶ異なっていましたが、その患者さんの姿に、私はとても美しいものを感じたんです。正しいかどうかはわからないけど、この方の決心に自分も近づきたい、と思いました。

――本作は、哲郎の医者としての姿勢だけでなく、患者さんの生きざまにはっとさせられる場面も多かったですね。

夏川 ときどきね、自分も不安でたまらないだろうに、それでもまわりを安心させるように生きている人たちに出会うんです。亡くなる直前まで医者や看護師の悪口を言い続けている人がいる一方で、亡くなる1週間前まで、毎日のように売店の菓子パンを私に買ってくださる方もいました。「そろそろ売店に行くのもしんどくなってきたから、菓子パンをあげられるのはこれで最後かもしれないけど、ちゃんとごはん食べてくださいね」と……。今にも死んでしまいそうなときに、そんなふうに他者を思いやれる人がいる。患者さんたちの想いに、医者である私のほうが力をもらって、生きている。

その景色を世の中に発信していくことで、多くの人を元気づけることができるかもしれないという気持ちで、私はいつも小説を書いていますし、本作にもその想いは込められています。地域医療と大学病院のあいだに立つ哲郎を通じて描かれる医療の問題は、実は私にとっては、大きな主題ではないんですよ。それよりも、一人ひとりの生き様のようなものを描いていきたいな、と。

スピノザの哲学が教えてくれる希望も絶望もないバランス感覚

――その想いと、スピノザの哲学はどのように重なっていったのでしょう。

夏川 スピノザの生き方と、まさに今お話しした患者さんたちを通じて見える景色に、重なるものを感じるんですよね。作中にも書いたように「人間はとても無力な生き物で、大きなこの世界の流れは最初から決まっていて、人間の意志では何も変えられない」というのがスピノザの論です。その考えが行きすぎると無力感にとらわれ、厭世的になってしまいかねないのに、スピノザの哲学に触れていると、不思議と、絶望を感じないんです。自分にできることは極めて限られていて、努力すれば報われるというものではない。でも、だからこそ、できる範囲で精いっぱいのことをするのだ。だからどうなる、という希望も絶望もないバランス感覚が、生きていく上では非常に大事なのではないかなと考えています。

――とくに今、個人の努力ではどうにもならない変動が世界的に起きていて、みんな不安に心を蝕まれるなか、すごく必要とされる姿勢ですよね。自分のせいにも、誰かのせいにも、しないためにも。

夏川 深刻な病を告知されたとき、患者さんから真っ先に聞かれるのが「なぜこうなったのか」「何が悪かったのか」ということなんです。治療がうまくいかなかった場合も「どの選択がよくなかったのか」「どの先生が失敗したのか」と、原因を探してしまう。でも、誰も悪くないのだということを、私はちゃんと伝えたいんです。医療ミスを放置しろ、という話ではないですよ。原因があるものはちゃんと改善されねばなりませんが、どんなに力を尽くしてもうまくいかないことというのが、世の中には山ほどあるということを、受けいれられないと他者を攻撃する材料になりかねない。ちゃんとやればできたはずとか、努力が足りなかったせいだとか、個人の能力と可能性に無条件の信頼を置きすぎてしまうことは危険で、他人もあなたも悪くないことのほうが多いのだと、スピノザは教えてくれるような気がします。

軽薄な理想論より甘いものを食べることで何とかなることがある

――本作は、哲郎が主人公ではあるけれど、いろんな人の思惑や人生観がからみあって物語が成立していますよね。人生も、そんなものなのだろうなと読みながら思いました。自分一人でコントロールしようとしたところで、どうにもならないことが、そこかしこで発生して「今」があるのだろうなと。

夏川 それは、書きながら意識していることでもありますね。私が最初に登場人物よりも物語の舞台を決めるのは、俯瞰した情景そのものが「人間」のありようだと思っているからだと思うんです。太陽がのぼって、草木が揺れ、雪が降ったり、花に水をやったり、動物を散歩させたりという、すべてが作用しあって私たちは存在している。すべてひっくるめて「人間」であり、個人中心主義ではないという視点も、スピノザと重なったところのような気がします。

――さみしさを埋めるために甘いものを食べるのだと、哲郎が言う場面がありました。亡くなった妹の息子である龍之介くんを引きとったあとのことですが、すごくいいセリフだなと思いました。それこそ、人にできることは限られているというスピノザ的視点のなかで、見出せる希望のひとつでもありますよね。

夏川 たとえば「新しい友達をつくれ」とか言ったところで、全然説得力はないんですよね。軽薄な理想論は、子どもだってすぐに見抜いてしまう。そんなことより、意外と甘いものを食べることで何とかなる場合もあるよなあ、と思います。哲郎の場合は、自分が食べたいだけというのもありますけどね(笑)。

――とにかく餅にこだわりが強くて、笑いました。次に京都に行ったときは食べてみよう、と思える、甘味ガイドとしても最適の一冊ですね。

夏川 長五郎餅はほんとうに素晴らしいので、ぜひ北野天満宮にお立ち寄りの際は食べてみてください。もともと、阿闍梨餅ぐらいは知っている、という程度の知識だったのですが、妻が京都出身なので、いろいろ教えてもらいました。大阪に住む親に送ってもらったり、取り寄せをしたりしながら、実際に食べておいしいと思ったものばかりを登場させているので、ぜひ参考にしてみてください。

――2025年には続編も刊行予定だとか。

夏川 ひきつづき、哲郎のもとにやってくる患者さんたちと、どう向き合い対応していくかを通じて、「人の幸せ」については考えていきたいなと思っています。とりまく環境が変わるというよりも、異なる哲学の人と出会ったときに生まれるものとか、同じような哲学をもっているはずなのになぜかうまくいかないとか、臨床の現場で起きる化学反応の美しさを描いていけたらなと。

――自分の哲学では対応しきれない他者に出会ったとき、どうすればいいと夏川さんは思いますか。

夏川 最近は……という言い方は年寄りくさくてよくないのですが、「聴く」よりも「話す」ことを重視する傾向があると思うんですよね。確かにそれは、この国の人たちがずっと軽んじてきた分野であり、主張する強さも時にもたねばならないのはわかるのですが、「聴く」ことのほうがずっと難しいし、何よりもとても大切だという実感が私にはあります。自分の話を聞いてもらうのではなく、相手の話をじっくり「聴く」ことで初めて理解できる他者とうものがあります。私自身、それを心にとめて、これからも小説を書いていけたらと思っています。