芥川賞作家・柴崎友香が描く、オンラインでつながる「奇跡」。画面越しの交流、呼び覚まされる記憶…コロナ禍を舞台にした静かな感動長編

PR 公開日:2025/1/24

小さなパソコンの画面で日本各地と、いや、世界中とつながる。話す人たちには皆それぞれの家があり、生活があり、こちらからするとまるで知らない街で暮らしている。今では珍しくなくなったそんなオンラインの集まりは、よくよく考えてみれば、たくさんの奇跡で成り立っている。もちろん直接会って語り合うのも素晴らしいことだが、オンラインにはオンラインの良さがある。ましてや、人となかなか会えなかったコロナ禍当時、あの時間は本当にかけがえのないものだった。

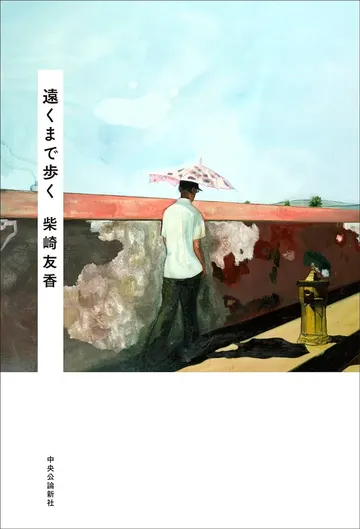

そんな時間の豊かさを思い出させてくれるのが『遠くまで歩く』(柴崎友香/中央公論新社)。芥川賞作家・柴崎友香さんが読売新聞紙上で連載していた小説だ。柴崎さんは『続きと始まり』(集英社)でコロナ期を描き、第60回谷崎潤一郎賞を受賞しているが、この作品の舞台もコロナ禍。家に閉じこもりがちだったあの時間のことを思うと、つい暗いことばかりを思い出してしまうが、この小説を読むと、悪いことばかりではなかったのだと思い出す。オンラインで人と話す穏やかな時間が何とも心地よい1冊だ。

主人公は、小説家の森木ヤマネ。小説を書くことを仕事にして22年になる彼女は、少々スランプ気味。書きかけの長編には手をつけられないまま。離婚して一人暮らしをしており、コロナウイルスの感染が拡大する中、人と会うのはオンラインが主という生活を送っている。

そんなある時、かつて仕事で付き合いがあった映画監督や大学の先生らとともにオンラインで行われる『実践講座・身近な場所を表現する/地図と映像を手がかりに』という講座を担当することになった。「講座」というと、講師が一方的に授業を行うような堅苦しいものをイメージしてしまうかもしれないが、基本的な形式は、参加者たちが作った「思い出深い場所」をテーマとした作品、写真や動画、文章を題材にあれこれ語り合うというもの。参加者は、学生もいれば、会社員、役者、定年退職したばかりの人などさまざまで、オンラインだからこそ、遠くに住んでいる人や外国に滞在中の人もいる。

石畳の遊歩道が続くベルリンの街並み。町家や長屋と呼ばれる木造二階建てが両側に並ぶ路地と、思い出される昔の記憶。モルタルの壁に青色の瓦屋根の二階建ての古びた家と、そこでシェアハウスをしている3人の暮らし。東京に上京した時に住んだ安アパートから毎日のように眺めていた大きな川の河川敷と少し先の鉄橋を走る電車……。参加者たちは、思い思いに自身の作品を披露しながら、今の自分や過去の自分について語り、それに触発されて、講師陣も語る。小さな四角いパソコンの画面はさながら窓のよう。見えてくる景色、人々の歴史、生活を眺めていると、この講座の参加者の一員になったような気分だ。

毎回「ジョーズ」や「グレムリン」のギズモなどの映画のTシャツを着ている映画監督は大阪弁で話を脱線したがり、緑色に髪を染めた事務局員はそれをたしなめ、大学の先生の画面には白い猫が映り込む。作品の講評が自分と同じ反応であると、思わずニヤけてしまったり、想像とは違う方向に膨らんでいく話には「そういう考え方もあるのか」と唸らされたり。それぞれの場所にいる人たちが、それぞれの時間を持ちながら、映像や会話を共有している。誰かの記憶が、別の誰かの新たな記憶を呼び覚まし、そして、積み重なっていく。そのさまに静かな感動が胸に込み上げる。

この物語では、大きな事件が巻き起こるわけではない。そこにあるのは、人と人とのつながりと、小さな奇跡だけだ。時間は淡々と過ぎていくのに、読めば読むほど、心は温かくなっていく。ああ、人となかなか直接会えなかったあの日々にも、こういう時間があったのだ。オンラインの時間が終わる度に感じていた、夢から覚めた時のような静けさも居心地の悪さも、今では何だか懐かしい。この小説は、コロナ禍から少し時間が経った今だからこそ、胸にグッとくる。読めばきっと、コロナがもたらした、これまで交わることがなかった人々との新たな交流に心を打たれるだろう。

文=アサトーミナミ