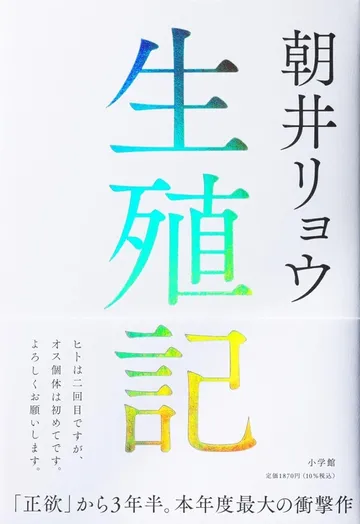

「成長」「発展」しない生き方、ダメですか? 無意識に礼賛していた「やりがい信仰」を揺さぶる、朝井リョウ『生殖記』【書評】

更新日:2025/2/7

「人生は死ぬまでの暇つぶし」という言葉があるけれど、目標ややりがい、推し活みたいな娯楽を見つけて、人生を謳歌するため努力を重ねなければ、ほとんどの人は退屈で心が死んでしまう。でもときどき、いったい何のためにこんなに頑張っているんだっけ、と我に返るときがある。意味があろうとなかろうと、“今”に幸せを感じてただ生きているだけで十分であるはずなのに、私たちはいったい何の“成果”を求めて走り続けているのだろう。そんな根源的な問いを、朝井リョウさんの小説『生殖記』(小学館)を読むと、突きつけられる。

物語の中心人物は、電機メーカーの管理部門で働く尚成(しょうせい)という男性だ。いわゆるマイノリティに属する彼は、子どもの頃から生きることに“しっくり”こなくて、それが周囲に露見して排除されるのもいやだから、社会になじむように擬態を重ねて生きてきた。学校でも、会社でも、どんな共同体でもうっすらと強要される、成長だの発展だのといった、未来につながる意欲的な姿勢に、尚成は興味がない。どうにかその場を上手にやりすごして、自分の生が脅かされないこと。それだけが、彼の生きる目的である。

最初は、そんな尚成のやる気のなさに、苛立つ読者も多いかもしれない。そうはいってももうちょっと頑張ろうよとか、社会に違和感があるのも意識高い系の人たちに反発するのもわかるけど、生きている限り、多少の努力をしなくちゃどうにもならないじゃん、と。少なくとも現実に尚成のような人に出会ったら、感じてしまうような気がする。尚成の周囲にいる、悪人ではないけれど煩わしい同僚や上司たちのように。

でも、今書いたとおり、彼らは悪人ではないけれど煩わしいのだ。前向きで、生産性があって、共同体に貢献している、社会人としてあるべき姿を見せ続けている。会社のためだけでなく、社会や地球のために自分もできることをするのは、あたりまえにいいことなのだと信じている。彼らの根っこにあるのもまた、尚成と同じように“今”を生き延びるため、死ぬまでの暇をつぶすための試行錯誤でしかないはずなのに。

私たちが〈“今よりももっと”を常に続けるほうを選んで、意味や価値がある社会的動物でいなきゃ、新たな生産性のために自分を新商品化しなきゃ、っていつもいつまでも成長成長成長の呪いのもとで“次”を見つけるために背筋を伸ばし続けている〉のは、そこに意味がないなんて気づいてしまったが最後、もう動き出せないからではないかと本作は語る。生産性にこだわるのも、いろんなルールを敷いて他者を管理しようとするのも、全部、息苦しい秩序のなかでしか頑張り続けることができないから。そうでなければ、生殖を重ね、種を存続させていくこともできないから。……でも、そんなことに、本当にいったい、何の意味が?

尚成は決して、自分の本音を他人に明かさない。他者に感化されて「自分も頑張ろう」ともならない。むしろ揺さぶられて、内面の奥底を見つめなければならない事態を、もっともおそれている。誰になんと言われようと己の幸福と“しっくり”くる生き方だけを模索し続ける彼の迎えるラストを希望ととるか、ディストピアのはじまりととるかは、読者である私たちに委ねられている。

文=立花もも