「不気味さに直に触れてほしい」小さな違和感が集まり驚きの結末へ『その怪異はまだ読まれていません』作者・まくるめさんインタビュー

公開日:2025/2/4

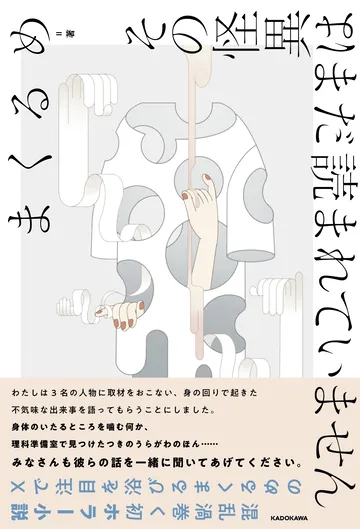

Xに投稿されるホラー小説が多くの人の心を動かし、2024年に初書籍『その怪異はまだ読まれていません』(KADOKAWA)を刊行した、まくるめさん。3人の登場人物と“わたし”が出会う怪異は、淡々とした文章で綴られるが、少しずつ違和感が膨らみ、読者を本の中の世界に置き去りにするようなエンディングを迎える。作中に散りばめられた巧妙な仕掛けは一体どうやって作られたのか。まくるめさんに話を聞いた。

――子どもの頃から怖いお話が好きだったんですか?

まくるめさん(以下、まくるめ):子どもの頃は『あさりちゃん』が好きでした。意外とオカルト回があるんですよ。黒魔術とか、あさりちゃんの自宅に幽霊が出る回とか怖かったです。ただ怖い話を好んで読んでいなかったし、どちらかと言うと苦手でした。戦隊ヒーローものも、怖い怪人が出てると泣くような子どもだったんですよ。中高生の時は陰気な暗い子どもだったと思いますね。あと変な子どもだったと思います。

――変な子どもとは具体的に?

まくるめ:小学校の頃からあんまり他人に興味がなくて。割と空想で遊ぶ子どもでした。頭の中に洞窟みたいなのがあって、その中に入って自由に遊べるんですよ。白昼夢みたいなものだったと思います。あとはなんか穴とか掘るのが好きで。

――それは現実の世界でですか?

まくるめ:はい。現実の世界でも穴を掘ってる方が楽しいから、あまり他の子に興味がなくて先生とかを困らせてました。

――ホラーでも怪談でもなく「怪異」と書かれてるのは何故ですか?

まくるめ:ある種の約束事やルールがあり、それを語る段階が怪談。もっと大きな枠組みが怪異だと考えていて、本作ではその怪異に、読者になるべく直に触ってほしいと思いを込めて、怪異としました。直に触れて混乱してほしいです。

――今までの主な活動や出版の経緯は?

まくるめ:過去にライトノベルの賞をいただいたことがありました。その後色々あってメンタルが不調になり引きこもりになってしまったんです。その1年間くらい怪談を聞きまくってたんですよ。Youtubeの朗読とか朝から眠りにつくまで聞いてました。今思い返せば、ちょっと変になっていたのかもしれません。そこから、リハビリのつもりで毎日Xで物語を書こうと思い立って、その時に怪談を書いたらバズって、本作の出版に繋がりました。

――頭に浮かんだ映像に合わせて文章を書いている、という制作方法ですか?

まくるめ:そうですね。でも自分はホラーに詳しかったりたくさん作品を見たわけでもないので、ホラー好きの人が読むと違和感があるのかもしれません。例えば目の前に怪物が出たらホラー映画のように悲鳴を上げるリアクションはフィクションで、実際は逃げたり闘ったりするんじゃないかと思っているんです。実際自分が幽霊に会ったらどうなるか、を積み重ねたら、一般的なホラーより生活感のある淡々とした物語になりました。

――登場人物の名前である逆杜、裏部、反後、と異分子的なイメージの苗字が並びますね。

まくるめ:怪談って誰々から聞いた話だとか大体は伝聞の形なのですが、その元はどんな人なのか、っていうのに焦点が当たるように書きたかったんです。だからキャラクター重視っていうところはあるんです。いざキャラクターを作ろうとなった時に最初にやってきたのは逆杜でした。他の人はせっかくなので名字を揃えようと。実際1人はモデルがいるんです。逆杜も部分的にはモデルがいるんですよ。その人は毎回会うと顔が違って見えるんです。整形しました?って聞くんですけど、いやしてないよって。なぜか毎回その顔が覚えられないんですよ。

――登場人物のキャラクター設定が緻密で、怖いお話ではありますが生き生き感じられました。

まくるめ:頭の中でキャラクターを作って、馴染んで本当の知り合いみたいな感覚になるまで設定を詰めるんです。それまでは書かない。こんなやついるわけない!って思っちゃうと絶対読者に伝わるんです。着ている服や読んでる雑誌、衣食住全て、物語に出ない部分もキャラクターの設定は詰めて考えます。結果的に書かなくても、読み手に雰囲気やキャラクターの奥ゆきは伝わると思っています。

――人物だけでなく、例えば、いろんな部品を寄せ集めた自転車とか、キャラクターに付随する細かいエピソードが際立っていると感じました。

まくるめ:変な生活をしていたら変なことが起こる。変なことが起こるということは、変な生活をしている、怪異は生活に反映されるものだと思っています。だから家にどんなものがあるか、どんな仕事しているか、などキャラクターの生活風景もかなり詰めて設定しました。想像だけではなく、自分が観た風景なども部品として役に立っています。

――まくるめさんの生活、人生、創作全てが混ざって 1冊になっているという感じですか?

まくるめ:そうですね。「まえがきにかえる」のプラナリアの話も実際に飼っていて、切ったことがあるんですよ。写真で見ると可愛いんですけど、実物はナメクジみたいでヌルヌルしていて、やっぱ不気味ですよね。

――最初にプラナリアの話を持ってくることで、すっきり終わる一件落着のホラーではない。という予感がしました。実際、混沌としたエンディングを迎える物語になりましたが、最初から物語の終え方について構想はありましたか?

まくるめ:最初は都市伝説をオリジナルにアレンジしたものを書こうかなと思ったんです。ただ幽霊から見たら現実ってどんな風に見えるのかな?と思いながら書き始めました。自分でも最初はどんな話か分からなくて書いてる時があるんです。書き進めていくと、こういう話なんだと分かっていく。今回3人のキャラクターが最初にイメージしてたより、もっと根深い不気味さがあるなと気づき、深く掘っていったらこんなお話になりました。作り込んだキャラクターが抱えているものが、思ったより大きかったという感じです。

――血なまぐさいようなグロデスクなシーンはあまり無いですが、悪夢のような肉屋のエピソードは描写の技術も素晴らしく、映像で浮かんできます。

まくるめ:ホラーをたくさん観たわけではないのですが、ヤン・シュヴァンクマイエル監督の映像やアートワークに影響を受けています。文章はどうしても映像に負けてしまう部分がある。だから匂いとか手触りとか感触を伝わるように書きたかった。特にホラーだと不気味さが手触りとしてあると思うんです。触りたくないものに触っちゃった時の違和感を伝えたかった。

――読者の方にどんな気持ちになってほしいですか?

まくるめ:僕が見ている世界を覗き見てほしい。皆さんそれぞれ見てる世界がありますが、冒頭に書いてるように、深海を見るような気持ちで眺めてもらいたい。こういう人もいるんだな。みたいな。あったらいいなと思って書いてるところもあるんです。楽しいことがあったらいいな。みたいな。怪異なので、あまり楽しく感じられない人も多いとは思いますが、自分なりに、こんなことが起これば面白いな、と思いながら書きました。下水道のワニの話も、本当にいたらワクワクする。だから、その僕の考えた楽しいモンスター達をどうぞご覧ください、みたいな気持ちです。

取材・文=米田ゆきほ