朝ドラ登場人物のモデルにもなった楠瀬喜多。世界でも早く女性参政権を求め、板垣退助とも交流した「民権ばあさん」を描く評伝小説【書評】

PR 公開日:2025/2/19

2024年度前期の朝ドラ『虎に翼』は、今では当たり前となった「女性の権利」を勝ち取る道のりがいかに困難なものだったのか、あらためて考えさせる名作だった。現代は基本的に「男女平等」の世ではあるけれど、いまだに男女で賃金格差があったり、見えない壁を感じたり、まだまだ未解決なことは少なくない。伊藤沙莉さんが演じた寅子をはじめとする先輩女性の奮闘が、そんな現代の女性たちを勇気づけたのは間違いないだろう。思い返せば寅子自身も先輩女性に刺激を受けるシーンがあったが(たとえば市川房枝がモデルとされる女性代議士など)、「これはおかしい!」と声をあげてくれた多くの先輩女性がいたからこそ、今の私たちの状況があるのだ。

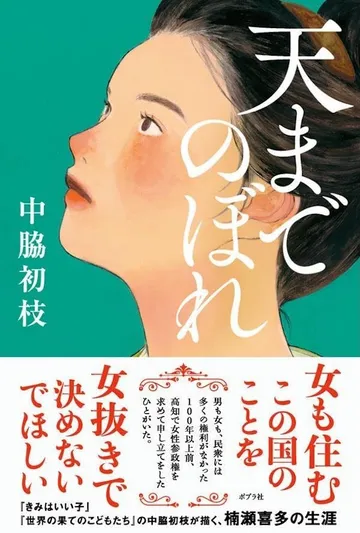

中脇初枝さんの新刊『天までのぼれ』(ポプラ社)は、そんな先輩女性の中でも、最初期の女傑・楠瀬喜多(くすのせ・きた)の生涯を描いた評伝小説だ。江戸末期から大正にかけて生きた喜多は1878年(明治11年)に、世界でも早い時期に女性参政権を求めた申し立てをして社会に衝撃を与え、後年は「民権ばあさん」として親しまれた人物。朝ドラの『らんまん』を観ていた人なら、島崎和歌子さんが演じた自由民権運動の政治結社「声明社」を支援する女性・楠野喜江のモデルとなった人物と言ったらわかるだろうか。

喜多が生まれたのは1836年(天保7年)の土佐。米殻商・西村屋の長女として不自由なく育った喜多は幼少の頃から利発で学問好きで、手習い塾にも通わせてもらっていた。物語はそんな喜多が幼いながらも、社会の「はて?」に直面する姿がさまざまに描かれる。たとえば当時の手習い塾では、女子はいくら優秀でも『女大學』(江戸中期以降広く普及した修身・斉家の心得を平仮名で記した教訓書)が第一で、『小學』『論語』などは男のみに許された書物だった。師から渡されたお手本が「女は夫をもって天とす。返す返すも夫に逆らいて、天の罰を受くべからず」というのも驚くが、当時はそれが当たり前。喜多はそんな世のならいを理解はしつつも、どこか釈然としないものを感じながら成長していくのだ。

土佐といえば、幕末を彩ったさまざまな人物を生んだ土地として知られる。自由民権運動のシンボル・板垣退助もそのひとり。型破りでカリスマ性のある板垣は喜多と幼い頃から晩年まで親しく、喜多を「同志」としてリスペクトしていた人物として描かれる。物語はそんなふたりの交流を軸に激動の時代のうねりを否応なしに伝え、そうした時代の変化を庶民はどう見たのか、喜多のまっすぐな目線は私たちにその感触をも伝えてくれる。一方、時代が変わっても女性は男性の所有物であり続け、女性が物申すなど言語道断であることは変わらなかった。それでも「当たり前」を「当たり前」とせず、おかしいことに正面から声を上げ続けた喜多の知性と勇気には心底惚れ惚れする。

1920年(大正9年)、最後は尼として世を去った喜多。『虎に翼』のテーマ曲は、100年先での再会を歌っているけれど、まさに100年前に世を去った喜多には今の時代がどう見えるのだろう。喜多から始まる女たちの奮闘の結果を、私たちはどのくらい大切にしているのだろう。この本はあらためて自分たちの「今」を見つめ直すきっかけとなり、勇気をも与えてくれるに違いない。

文=荒井理恵