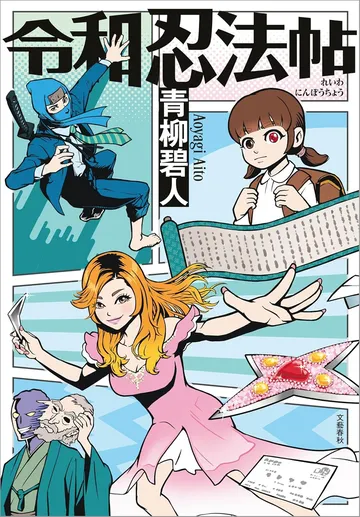

現代を生きる忍びたちの物語『令和忍法帖』。テロ行為を阻止し、「三億円事件」の真相を暴く!【書評】

PR 公開日:2025/2/17

「忍び」の存在は、時代劇や漫画の影響により広く知られている。軽やかな身のこなし、常人には持ち得ない特殊能力の発動、与えられた任務を遂行するあくなき忠義心。忍びの世界は常に危険と隣り合わせと知りつつも、思わず憧れを抱いてしまう。その存在が、もし現代にも生き続けていたとしたら。青柳碧人氏による連作短編集『令和忍法帖』(文藝春秋)は、そんな空想の世界を詳らかに具現化した物語である。

全五章からなる本書では、章ごとに複数の忍びが登場する。戦国時代、各大名家に従属する中で流派が乱立したものの、甲賀流(滋賀県)と伊賀流(三重県)の二派がもっとも有名である。時に争い、時に協力し合い、戦国の世を生き抜いた彼らは、一様に常人離れした身体能力を持ち合わせている。各人の特殊能力は多種多様で、毒を食らっても死なない者、鳥を操る者、カードや飴玉を凶器に変える者などさまざまだ。

第一章で登場する木陰良則は、甲賀流の末裔として忍びの任に就いていた。表向きは一般企業の係長を務め、妻と一人娘がいる。自身が忍びであることを妻は知っているが、特にそのことに気を揉む様子はない。「今夜、マルニン(忍び)の仕事が入ったよ」と告げる良則に対し、妻は娘の保育園の送迎を頼む。この一家の中で、夫が忍びであることは日常の一部で、いちいち命の心配をしていたら身が持たないのだろう。

良則が請け負った任務は、東京スカイツリーの頂上に取り付けられた試験管を回収すること。試験管の中身は化学兵器で、感染力・致死力はこれまで地球で流行したどのウィルスよりも強いものだという。試験管をスカイツリーに設置したのは、【死せるアルパカ】と名乗る新興宗教団体だ。危険なテロ行為を食い止めるべく、良則は特殊能力を生かして、日本最大の高さを誇るスカイツリーに登りはじめる。

良則の手足には、生まれつき「やもり」と同じような特殊な毛が備わっている。マイクロメートル単位の太さの毛が無数に生えていることにより、どのような材質の壁にもある凹凸に毛を絡ませ、吸盤よりも強い吸着力を発揮して勾配のきつい壁を素手で登ることができる。良則の娘の花梨は、木陰家の身体的特徴を備えている。だが、良則は娘に任を引き継ぐことを不憫に感じていた。

“自分が甲賀の忍びの家系であることは、遅くとも七歳の誕生日には教え、理解させるのが掟である。”

七歳は、小学一年生。少し前まで保育園や幼稚園に通っていた年齢だ。年端もいかない子どもに重い運命を背負わせるなど、父として抵抗を覚えるのも無理からぬことだろう。娘の将来を憂いながらスカイツリーの頂上を目指す良則に心を寄せたのも束の間、突如良則を襲う邪悪な風圧に息を呑む。風圧の正体は、目に入れば失明の恐れすらある「酸」を装備したドローンだった。

忍びの任務を遂行するのは、並大抵のことではない。良則以外の忍びも、みな命懸けで任に当たる。主要人物の雲川セイラに至っては、まだ小学生という若さだ。しかし、その腕前は大人も顔負けで、良則もまた、セイラの能力や助言に助けられる。セイラの父親は任務中に命を落とし、幼いセイラが甲賀流の跡継ぎとなった。左目の瞳が赤く、その目に見つめられると一瞬意識を奪われる。その隙に相手の懐から気づかれぬよう物を抜き取る、あるいは忍び込ませるのが雲川家に代々伝わる「懐中殺」という忍術だ。

最終章においてセイラは囚われの身となるが、そんな最中でさえ冷静さを失わない。湖面のような静けさをたたえた精神を持つ者しか忍びにはなれないのかと思いきや、感情の発露を抑えようともしない一ノ坂はるみと名乗る忍びも登場する。忍術のみならず、性格も年齢も異なる忍びが描かれる本書は、スリルと同時に人情的な味わいをも楽しめる。

忍び同士の攻防、仲間との絆、時代の変遷を感じさせる事件の背景など、読みどころの多い物語である。取り分け、昭和の大事件の一つである「三億円事件」の“真相”が描かれる最終章は、読み進めるごとに興奮が高鳴るエピソードが満載だ。令和の現代に、忍びが存在しているか否か。本書はもちろんフィクションだが、「もしも」を想像するに十分な仔細な描写にあふれた物語は、年齢問わず多くの人の心に波紋を残すだろう。

文=碧月はる