『三千円の使いかた』原田ひ香の「月収小説」! 年金暮らしの専業主婦からパパ活女子、FIRE生活を叶えた実業家まで、女性たちの月収をめぐる人生群像【書評】

PR 公開日:2025/2/23

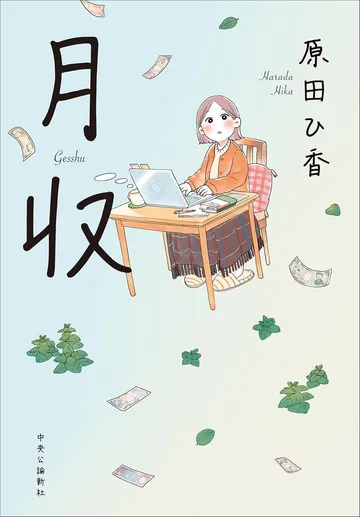

食や職、住まいを切り口にした作品を意欲的に発表する一方、ベストセラー『三千円の使いかた』(中央公論新社)以降、生活に根ざした経済小説の書き手としてさらなる人気を集める原田ひ香さん。お金をとおして登場人物たちの人間性や生き方を浮き彫りにしながら、読み手にもお金との付き合い方を問いかける作風に引き込まれる。最新作『月収』(中央公論新社)は題名が表すように、ザ・月収小説だ。

本作に登場するのは、年齢も境遇も月収も異なる6人の女性。長年連れ添った夫と離婚した響子(66)。会社勤めをしながら小説を書く兼業作家・成美(31)。過干渉の母親にうんざりしている会社員・明海(29)。パパ活を生業とする瑠璃華(26)。生前整理の会社を立ち上げた静枝(22)。そして夫の遺産と株式投資でFIRE生活を送る元実業家の菊子(52)。彼女たちの日々の暮らしと働き方、お金への向きあい方がつぶさに展開される。

たとえば第1話の主人公、響子の月収は年金の4万円。離婚の慰謝料をはたいて中古住宅を購入したものの、年金だけでは生活は心もとない。世間では60代、70代でも働くのが当たり前となってきているが、ずっと専業主婦として生きてきた響子には、今から社会に揉まれて仕事をする自信も意欲もない。かといってこのままだと先細り……。そんな響子に、思いがけない収入源がもたらされる。

それは何かというと――続きは本編を読んでのお楽しみとしたいのだが、このように生活と切り離せない月々の収入を軸に、彼女たちの人生が見えてくる。

月収の額もさまざまなら、それを得る手段もさまざまだ。響子の場合は年金だが、成美は不動産投資、明海は新NISA、瑠璃華はパパ活(という名の売春)といった具合に、それぞれに頭と身体を駆使して金を得て、自分の力で生きている。そうして彼女たちはちょっとした縁によって、つながってもいる。

思えば7年前の2018年に単行本が刊行された『三千円の使いかた』は、経済小説であると同時に家族小説でもあった。祖母・母・娘の三代にわたる女性たちが、各自の立場や価値観に基づいて助言や手助けをしあっていた。

対して本作に出てくる女性たちは全員ひとり者。子どもや親などの“家族”もいるにはいるが、経済的にも心情的にも頼ることはできない。ましてや男性には。

物価高に格差の拡大、恒常化した不況。7年前と比べると社会はどんどん生きづらくなり、誰もが不安を抱えている。本書の主人公たちはみな、頼れる“家族”なるものがない。けれど、各自がゆるやかなつながりによって助けたり、支えあったりしている。

成美は菊子のアドヴァイスで一歩踏みだす決意をし、菊子は瑠璃華によって胸の内にある葛藤の落としどころを見つける。その瑠璃華は静枝との出会いから再び働こうという気持ちを取り戻し、静枝は響子にピンチを助けられる(明海もちゃんと絡んでいます!)。

彼女たちの関係性は、ほんとうにささやかなものだ。家族でも友人でもなく、ただ単に心と心の結びつきでつながっているにすぎない。だけど、おそらくこれからもっと生きづらくなるであろうこの社会において必要になってくるのは、まさにこれなのではないか。血縁や会社などの組織に拠らない関係づくりが。

お金をとおして社会を照射する作家、原田ひ香なればこその作品だ。

文=皆川ちか