実際のところ、ピアノは子どもの成長にどれくらい影響を与える? そんな疑問に答える「科学的根拠(エビデンス)のある子育て法」を紹介する本。その学びが深すぎる内容は…【書評】

更新日:2025/2/28

教育になんて一切興味がなかった人でも、いざ自分が子どもを持ったら、「何をしてあげればこの子の能力が伸びて、将来幸せになれるだろうか」と真剣に考えるようになるもの。

「情操教育のために小さい頃からピアノをやらせている」「ボーイスカウトに入れてたくましい子に育てたい」「私立の名門小学校に入ってほしいから2歳の頃から受験対策を進めている」などなど、それぞれの親がそれぞれの思いを持って、さまざまな教育や子育てをしているはずだ。

しかし、「じゃあ、その方法で子どもの能力が伸びるエビデンスはあるの?」と聞かれると、答えられない人は多いだろう。子育て本やSNSの子育て系のインフルエンサーがすすめている方法でも、データの裏付けがないものは結構多かったりする。

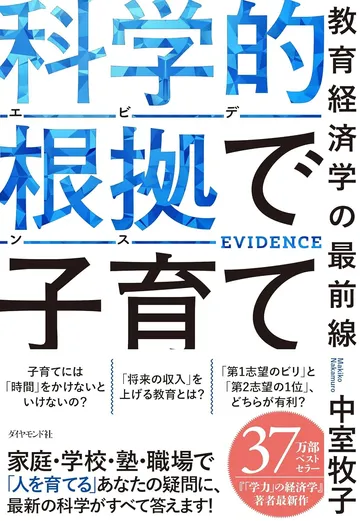

その点、昨年12月の発売から大きな話題を呼んでいる『科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線』(中室牧子/ダイヤモンド社)は、タイトル通り“エビデンスのある教育法、子育て法”のみを紹介する非常に稀有な本だ。

慶應義塾大学教授の経済学者で、教育経済学を専門とする著者が、国際的な学術雑誌に掲載された論文を参照しながら執筆した本なのだ。そのため本書では、

・アメリカの高校で課外活動としてスポーツをしていた男子生徒は、スポーツをしていなかった同級生と比べて、高校を卒業して11~13年後の収入が4.2~14.8%も高い

・スポーツ経験があると書かれた履歴書を送ると、面接に呼ばれる可能性が2ポイントも高くなる

・高校卒業までに継続的に音楽活動をしていた生徒は、学校の成績が良いだけでなく、勤勉性が高く、外交的で、意欲的であることが分かっている

といったエビデンスのある話が、そのソースを示したうえで紹介されている(巻末の参考文献リストは15ページ以上!)。また効果がある方法だけでなく、「効果がない」「むしろ悪影響がある」というエビデンスのある教育法が紹介されているのも面白い点だ。

そして、専門的な論文も要点を噛み砕いて紹介しているため、内容はけっして難しくない。子育てに興味がある人なら夢中になって読めるはずで、実際に子育て中の筆者も付箋を貼りまくって読んだので、特に面白いと感じたポイントをいくつか紹介しよう。

学力テストで測れない能力を早期に伸ばすのが大事!

まず重要だと感じたのは、学力テストやIQテストでは測れない「非認知能力」を伸ばすことこそが、子どもの将来に好影響を与える……という話。先に挙げたスポーツや音楽の話もその一例だ。

子どもの教育というと、「しっかり勉強をさせて、テストで良い点を取って、良い学校に入れること」を目指す親は今でも一定数いるが、実は「学力テストの個人差は、将来の収入の個人差のせいぜい17%程度しか説明することができない」と結論づける論文もあるのだそう。

一方で非認知能力の大切さは研究者のあいだでも注目を浴びており、「忍耐力を高めると成績、貯蓄、健康のデータが向上する」「自制心を高めると借金、病気、薬物依存のリスクが減少する」「やり抜く力があると仕事や結婚生活を定着させやすい」なんていう面白いデータも本書では提示されていた。

そのため子育て中の読者は、本書から「非認知能力を高める大切さ」「非認知能力を高める具体的な方法」を学べるはずだ。

次に面白いと思ったのは、その非認知能力を高める教育は、早期教育であるほど効果が大きい……という話だ。

例えば小さい頃に「勤勉さ」を身につけた子どもは、のちのち学力が高くなりやすい……という話が、本書では投資の「複利」の仕組みに似たものだとして紹介されている。つまり、幼い頃に非認知能力を伸ばす教育を受けられた子どもは、早くから利率の高い積立投資をしているようなもの。その後は雪だるま式に能力が伸びていくので、5年後、10年後、15年後といった未来の成長に大きな差が出てくるのだ。

また本書では、「1人1台端末」政策を採用した各国で子どもの学力がむしろ低下する事例が見られた……という話など、デジタル・IT化の負の側面も提示されている。一方で「結局は教員こそが教育の核」と言いたくなるような、教育者の重要性を裏付けるデータもあり、想像とは逆の話が多くある点も面白かった。

そして本書を読むうえで大切なのは、エビデンスのある説は「絶対」ではないし、国や地域が変われば再現性がない場合もある……ということだ。

おそらくこれは個々の子どもへの教育にも言えることで、「99%の子どもの能力が伸びる」と言われる教育法でも、それが我が子には効果がないケースもあるだろう。親や教育者の教え方がマズくて効果が出ないこともあるはずだ。実際、先に紹介した非認知能力の1つといえる「やり抜く力」なども、教育者の「励まし方」「褒め方」次第で伸び方は大きく変わるそうだ。

本書にも巻末のまとめで書かれているように、「エビデンスは合理的な判断を助ける『補助線』にすぎない」もの。「効果がない」「むしろ悪影響がある」というエビデンスがある教育法は極力避けつつ、効果が高いとされる教育法をいろいろと試し、子どもに合うものを取り入れたり、必要に応じてアレンジをしたりすることが親には大切になるはずだ。

文=古澤誠一郎