藤原麻里菜インタビュー「プチ整形」「野ぐそに挑戦」――無駄づくりの発明家が“別にやらなくてもいいこと”をやってサバイブした3年間

更新日:2025/3/24

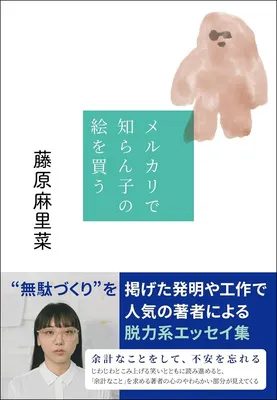

不必要なものを生み出す“無駄づくり”プロジェクトを手がけてきた、発明家・文筆家の藤原麻里菜さん。2022年からスタートした『文學界』の連載エッセイ「余計なことで忙しい」をまとめた書籍『メルカリで知らん子の絵を買う』(文藝春秋)が発売となった。忙しく駆け抜けた20代を経て、余計なことに向き合うに至った理由や、執筆活動が自身に与えた影響、そして「余計なこと」が切り開く人間の可能性について語ってもらった。

30歳までにやっておきたい「余計なことリスト」を書き出した理由

――文學界でエッセイ「余計なことで忙しい」をスタートしたきっかけは?

藤原麻里菜さん(以下、藤原) 今、『文學界』の編集長になられている編集者の浅井(茉莉子)さんに声をかけていただいたのがきっかけです。当時、私は20代後半で、その数ヶ月前から、30歳という節目を控えて「30までに何をしたいか?」っていうことをいろいろ考えていて。パニック障害になって仕事をお休みして時間ができたこともあって、「30までに別にしなくてもいい余計なことToDoリスト」を書き出して、タスクの完了報告をTwitterに載せていたんです。それをエッセイという形で連載にしたら面白くなるんじゃないかと思って浅井さんにご提案して、この連載をスタートしました。

――「世界を2時間食べ放題とする」「プチ整形をする」「石を拾って持ち運ぶ」「野ぐそに挑戦する」など…「余計なことをやる」というテーマでありながら、藤原さんの心の内に深く迫っていく内容になっていますよね。

藤原 そうですね。「このテーマならできるんじゃね?」みたいな軽いノリでスタートしたんですけど、それを面白いものにするためには、自分の内面に深く刺さったことを書く必要があると思ったんです。精神的な病気の存在も余計なことを始めたきっかけのひとつだったので、それとリンクさせて書くことも意識しました。

――当時、「30歳までに」というのを意識したのは、30歳を超えてからのキャリアにどう向き合っていくべきか、という思いもあったんですか?

藤原 その観点で言うと、20代のうちはけっこう、自分が下駄を履かされてる感覚があったんですよね。「無駄づくり」の活動は20歳から始めたんですけど、2、3年ぐらいで運良くウェブライターとして食べていけるようになって。でも自分の中で結局、「若くて活きがいい」みたいなフックで仕事ができている感覚があったんですよ。25歳を超えて、自分にあまり似合わないような賞をいただけたりもして。20代の若い女性が電子工作をしていることがブランド化している部分があったと思うんです。今はそうだって認められるけど、当時の自分はそれを認めたくなくて。だからすごく、30歳になるのが怖かったです。

――20代の女性というフックがなくなることで、真価が試されるような感覚ですか?

藤原 そうですね。イロモノ的に注目されてきて、じゃあ、自分の本質ってなんだろう?とか考えたりもして。今、30歳になってめちゃめちゃ楽しいんですけど、27ぐらいから刻々と、30歳への時間が迫ってる感じがして(笑)。それまでに何かをしなきゃ!みたいな意識はありました。

「余計なこと」に費やす時間が心にゆとりを運んだ

――体調がすぐれない中でも書き続けられていますが、エッセイを書くことで、ご自身の気持ちが整理されていく実感もありましたか?

藤原 それはめちゃくちゃありました。毎月1回の原稿のために、どんなにしんどくても、やらなくてもいいことをやらなきゃいけないっていう矛盾が生じていて(笑)。でも、お風呂みたいな感じでしたね。入るまではダルいんですけど、入ったら入ってよかったなって思える。やらなくてもいいことをやったことでいろいろ気付けたりとか、笑えたりとか、そういうことがけっこうありました。

さらに言うと、連載の間、ぐっと気持ちが落ち込んだ時期があって、「無駄づくり」の活動も含めて、アイディアが全然、湧かなくなっていたんです。やりたいことがない状況が続いたんですけど、月に1回、絶対このエッセイは書くと決めていたから、無理やり喫茶店に行ってノートを開いて、やらなくてもいいことをずっと考えて(笑)。その中で「5月中は傘をささない」っていうのにちょっとワクワクしたから、やってみよう、みたいな感じで続けられましたね。興味関心とか感情の振れ幅がなくなった時に、少しでも心に触れたことを時間をかけてやってみる活動が、つらかった日々の中で、心にゆとりを運んでくれたかなと思います。

――つらい気持ちも率直に書かれていますが、基本的なトーンとしては笑いが貫かれていますよね。苦しい中でも、笑いを呼ぶ言葉というのは自然に湧き出てくるのでしょうか?

藤原 自分でも、なんでなんだろう?って思いますね。自分の中で、真剣なことを書けないのが悩みです(笑)。エッセイでも、真剣なのにめちゃくちゃ引きこまれる文章ってあるじゃないですか。そういうことがまだできないです。でも、読者の方には時間をかけて読んでもらっているわけだから、何かメリットというか、プラスな影響を与えたいじゃないですか。自分ができるのは、精一杯、自分を滑稽に見せて笑わせることしかないかなって思います。

――ご自身も他の方のエッセイから受け取ったものが大きいからこそ、そう思われるのでしょうか。

藤原 そうですね。私が書く時にいつも思い出すのが、前田司郎さんのエッセイなんです。ひとりで旅をしていて船に乗った時に、隣にいた男女の大学生グループを煙たがるんですけど、最終的に自分の寂しい気持ちに気付くっていう印象的なエピソードがあるんですね。私も、そういう自分の内面の面白さを表現するのが好きですね。

私、太宰治さんも好きなんですけど、『人間失格』の冒頭なんて面白過ぎますよね。「思ってたのと全然違った」みたいな滑稽さとか、自分の愚かさとか、他の人にとっては超どうでもいいことにショックを受けているとか、個人的に揺れ動いた瞬間を緻密に書くのがすごく好きです。

毎日何かを生み出さなくてもいい。1日1日はそんなに大事じゃない

――このエッセイを綴った3年弱を経て、ご自身にどういう変化が起こりましたか?

藤原 20代後半でパニック障害になって仕事を休まざるを得なくなったんですけど、それまでずっと仕事をしてきたから、生産性のない時間を過ごしていることに対する罪悪感とか不安があったんですね。

そんな中で、すべてを諦めてどうでもいいことをすることで、それに価値を感じる方向にシフトできたのは、自分の人生の中ですごくいい転換期になったと思います。別に目的もなく何かをしてもいいし、それで自分の人生に何かを還元しなくてもいい。そのどうでもいい一瞬一瞬を重ねて、どんどんそれを忘れていくけど、そこで残るものだけが私をつないでいく、そういう考え方になれたと思いますね。

――仕事にまい進した20代を経てそこに立ち返れたのは、長い目で見て良かったということですね。

藤原 そうですね。私自身ずっと、「無駄が面白い」とか言いながら、自分ではそれを実践できていなくて(笑)。物事に固執したり、1日1日、何かを生み出さないといけないっていう考え方があったんですよね。でも、月に1回どうでもいいことをしたことで、1日1日、そんなに大事じゃないなってわかりました(笑)。適当に過ごしてもいいんだっていう気持ちになれましたね。

目的から解放された「どうでもいいこと」をやる時間が必要

――今、近い将来の夢や、チャレンジしたいことはありますか?

藤原 教育――というと上から目線な感じがしてしまうんですけど、工作教室とか、教える活動をやりたくて、工作教室で先生として働かせてもらいながら勉強しています。電子工作や3Dプリンターのワークショップも企画していて、専門教育を受けていない私のような人でも、こんなマシーンやロボットを作れるようになるっていうことをみんなに伝えたいです。

自分はわりと子ども時代に、ブログを読んだりして「こんな大人いるんだ」とか「こういう感じなら面白く生きられそうだな」みたいなポジティブな影響を受けてきたんですね。そういう意味でも、安全な環境で、子どもがいろんな大人と触れ合う機会を増やしたいなっていう気持ちがありますね。それに、工作とかアートもそうですけど、自分で道具を作ることって、人がサバイブしていく上で重要な力だと思っているんです。何かが必要になった時、100円ショップでサイズが合わないものを買うんじゃなくて、自分で設計して3Dプリンターで出力するのが当たり前の選択肢としてある世界になったらいいですね。

電子工作というと、オタクっぽかったり頭がいい人がやるようなイメージがあるけど、そんなことはなくて。みんなが学んでみようかなって思うきっかけになるような活動や、サービスを作りたいです。

――それが子どもたちの将来につながってもいいし、そうならなくても、自分でやる力というのは生きる上での武器になりそうですね。

藤原 この本の「余計なこと」もそうなんですけど、別に仕事につながらなくてもお金にならなくても、社会や自分に還元することにならなくても、何かしらをやるっていうのがすごく大事だと思うんです。そういうところから文化って生まれてきたと思うので。みんなの中に「どうでもいいことをやる」っていう選択肢があってほしいなと思いますね。

――今、世の中的にはなんでも効率重視で、常に生産しないといけないっていう空気ですからね。

藤原 本当にそうですよね。大人も子どもも生活の中で、目的から解放されて、純粋な好奇心とか「これをやったらどうなるんだろう?」みたいな気持ちに従う時間があってもいいと思うんです。人に何かを伝えたいから踊るんじゃなくて、単純に自分が体を動かしたいから踊る、それがめぐりめぐって何かが伝わることがあると思うので。利己的な気持ちを起点にしたものから面白さが生まれると思いますね。

取材・文=川辺美希、撮影=川口宗道