何が違うかより、どう生きるか。第一線の研究者や現役教師が、発達障害を持つ子どもと親をあらゆる角度からサポート

公開日:2025/4/11

昨今、いろいろな面で「気になる子ども」が増えている、と言われることが多いようだ。気になる子どもがすべて発達障害だというわけではないけれど、特性が強くなれば「かなり気になる子ども」になってしまうのも事実。

しかし、そんな子どもを含めて子育て自体を親だけで担うのはとても大変なことで、それが「子育てはつらい、大変」という認識になってしまうゆえんだろう。

子育ては、学校や地域を含めて社会全体でサポートしていくべき。そんな方向性をしっかり示してくれるのが『発達障害の子が羽ばたくチカラ 気になる子どもの育ちかた』(川﨑聡大:監修・著、川上康則、神谷哲司、三富貴子、和田一郎、石田賀奈子:著/KADOKAWA)だ。

発達障害については、

「発達障害の原因は親の愛情不足」

「ワクチンのせい」

「食品添加物や化学物質が悪い」

「スマホやテレビの見過ぎ」

そんな言説がいまだに世間にははびこっている。どんな本を読めば本当のことが書いてあるのか、何を信じればいいのか迷う保護者や当事者も多いはずだ。

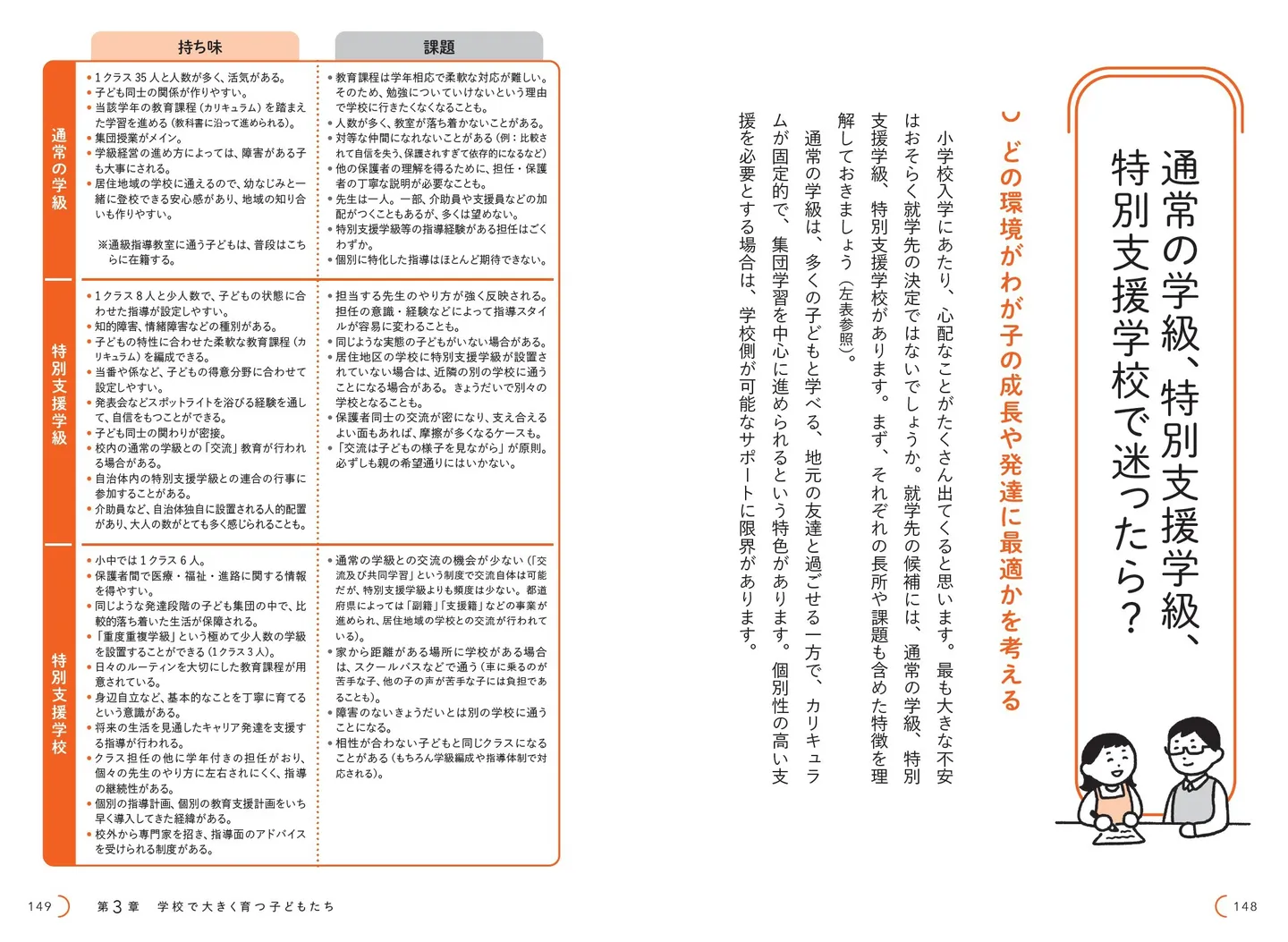

本書は、家庭や学校、地域社会といった育児に必要なほぼすべての角度から、各分野の研究者と現役教師という専門家たちがしっかりとした論拠に基づいて、主に発達障害をもつ子どもと親を支える情報を与えてくれている。親子を追いつめるのではなく、よりよく生きていくために必要な「意識や心構え」「検査の捉え方」「学校との向き合い方」「進路の考え方」といった実地ベースの情報だ。

まさに子育てが「罰ゲーム」と言われてしまうこともままある昨今、親子で苦しんでいる人々をその目で見ているからこそにじむ、エキスパートたちの温かい言葉に励まされる。

本書はもちろん、発達障害の子どもと保護者、教師、支援者などをメインターゲットとして書かれている。けれども、社会に生きるすべての人々が読むべきだと感じた。なぜなら、一読して一番心に残ったのは「大切なのはカテゴライズして対処するのではなく子どもひとり一人をよく見ること」という、当然のようで見失いがちな真理。これは、どんな対人関係においても必要なことであり、相手が子どもであればなおさら杓子定規に何かに当てはめて決めていくことが幸せにつながる可能性は低いとハッとさせられた。

本書には「親が社会から求められていること」「親が子どもに求めていること」といった普遍的な親子の関係や人の権利などについても触れられている。

発達障害、あるいはグレーゾーンと呼ばれる子どもは、“現在の”社会に求められるものとは違う特性を持っているだけであり、どんな子どもでも大切にされるのは当たり前のこと。そのための社会をつくるのは大人の仕事だと腑に落ちることが多かった。

発達障害について何かヒントがほしいと思っている人に対して、手軽なハウツーやライフハックを説く本ではない。隣に並び、「子どもがより幸せに生きるために」と同じ方向を見て伴走してくれる一冊である。

文=矢島史

川﨑聡大●立命館大学産業社会学部現代社会学科教授。岡山大学大学院医歯学総合研究科生体制御科学専攻博士課程修了博士(医学)、公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士スーパーバイザー。発達障害や知的障害、言語障害の背景や支援法を心理学・脳科学の観点から検証するディスレクシア(発達性読み書き障害)の支援法やインクルーシブ教育実践を可能とする評価法の研究を行っている。主な著書に『発達障害の子どもに伝わることば』(SBクリエイティブ)など。