老人役のために上下の歯を麻酔なしで10本抜いた!? 三國連太郎の役者人生や奔放な女性関係、壮絶な生い立ちを追う【書評】

公開日:2025/4/11

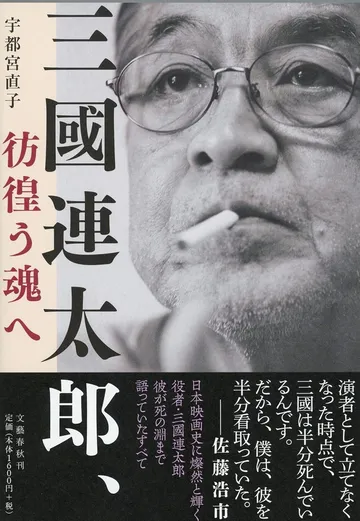

「昭和100年」にあたる今年は、昭和の再発見に注目があつまっている。昭和の名優たちの書籍がいろいろ新刊・復刊されているのも、そんな流れだろう。2013年に世を去った三國連太郎さんもそのひとり。4月14日に13回忌を迎える三國連太郎さんの、2020年に刊行された『三國連太郎、彷徨う魂へ』(宇都宮直子/文藝春秋)が文庫化された。

若い方には、三國さんといえば俳優・佐藤浩市さんの実父であり、同じく俳優の佐藤寛一郎さんの祖父といったほうが親しみがわくだろうか。あるいは西田敏行さんでお馴染みの『釣りバカ日誌』の名物社長・スーさんを思い出す方もいるだろう。だがリアル昭和世代にとっては、三國さんといえば自らの信念をまげずに役にのめり込む「役者バカ」であり、時に衝突も厭わない孤高の姿。さらに結婚は4回を数え、昭和の名女優・太地喜和子さんとの不倫など、奔放な女性関係を記憶している方もいるかもしれない。

本書はそんな三國さんご本人と三十年来のつきあいがあったというノンフィクション作家・エッセイストの宇都宮直子さんが、三國さんと折に触れて重ねた対話から編まれた一冊だ。最初は本にするつもりではなかったという二人の対話は、三國さんが亡くなる1年前の2012年まで、最後は病院の一室でも続けられた。宇都宮さんのあたたかな視線と硬質な文章は、静けさが似合う二人の対話の時間へと読者を誘い、役者の仕事、生い立ち、父母のこと、息子や孫について、性愛についてなど、さまざまに「役者・三國連太郎」の内面を浮き彫りにしていく。

1951年(昭和26年)、映画『善魔』(木下恵介:監督)でスクリーンデビューを飾った三國さんは当時28歳。遅咲きだが、驚くべきはそれまでの経歴だ。1923年(大正12年)生まれ、戦中派の三國さんは召集令状が届いた時に逃げ出した。しかし捕まって20歳で出征。中国戦線に送られ、そこで「地獄」を見る……。実は戦前、14歳の頃にも大陸に渡った経験があったのだ。学校をサボる三國さんに対し、きちんと学力を身に付けさせたい父は容赦のない暴力を振るった。そこから逃げ出すために三國さんが選んだ手段はなんと密航。下田から船で青島(チンタオ)へ。青島から満州、さらには朝鮮半島を放浪し、流れついた先で年齢をいつわって働いた。16歳で帰国するまでの2年の間に、三國さんの脳裏に染み付いて忘れられないことがあるという。それは日本人が朝鮮の労働者に侮蔑の言葉を吐き、列が乱れたといっては足蹴にする光景だった。もしかするとそれは、職業による差別を受け、長きにわたり辛苦を舐めてきた父の姿に重なったのかもしれない。

デビューを飾ったあともエピソードに事欠かない。老人役のために上下の歯を麻酔なしで10本抜いたなんて話もあるが、なんといっても「五社協定違反者第一号」となったことは大きい。やりたい役のために契約を無視して映画会社を渡り歩いた三國さんを当時の映画業界は許さなかった(なんと当時の松竹大船撮影所の門扉には「犬・猫・三國、入るべからず」との看板が取り付けられたという)。干された三國さんは、それでも信念をもって独立系の道を突き進み、やがて成功――その状況を支えたのは、なにより孤独で強靭な精神力だった。

「批判や中傷を恐れたことは、今日まで一度もありません。むしろ、人生に余裕を感じることのほうが、僕は怖い。苦しみの中をのたうちまわりながら、自身と対峙していかないといいものはできない」と三國さん。生と死のギリギリを目の当たりにした経験があるからだろうか、なかなかいまどきの俳優がここまでの境地に至るのは難しそうにも思える。とにかく最後まで「役者」として、自らの思うままに生きぬこうとする「執念」と「渇望」を隠さない自意識の迫力に、圧倒されるに違いない。

文=荒井理恵