子どもに必要な“体験”とは?「体験消費」の時代に警鐘を鳴らす教育書【書評】

PR 公開日:2025/4/19

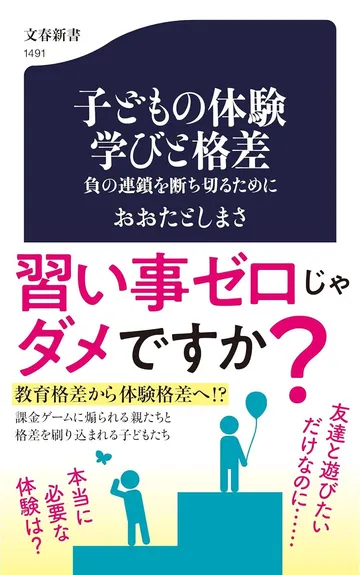

『子どもの体験 学びと格差 負の連鎖を断ち切るために』(おおたとしまさ/文藝春秋)は、近年の教育で変化しつつある“体験”の捉え方について考察し、子どもに本来必要な体験とは何なのかを問う。社会全体に広がる体験消費のムーブメントへの警鐘を鳴らす本書の内容は、育児に関係のない立場から読んでも実りがあると思う。

一章では、これまで学力重視だった教育現場において、非認知能力が注目され始めた近年の動向について解説する。非認知能力とは、「意欲や、長期的計画を実行する能力、他人との協働に必要な社会的・感情的制御」を指す。将来社会で有用に働くとされるこれらの能力は、詳細に挙げればきりがなく、そもそも育てたり伸ばしたりできるものかどうか怪しいと著者は述べている。

しかし、大人は子どもに十分な教育を与えようとするあまり、体験を通じてこれらの能力を身につけさせようと躍起になる。その結果、学習以外の習い事をはじめとした体験を子どもに強要してしまうのだ。この背景には、大学入試において総合型選抜や学校推薦型選抜の枠が増やされ、学力でなく適性・意欲によって合否を判定する手法が定着してきたこともある。また、子どもが与えられる体験と経済格差を紐づけ、それを“体験格差”と称して問題視するのも大人たちだ。

これを踏まえ、二章では、組織キャンプやプレーパークといった取り組みや場にフォーカスし、子どもにとって必要な体験とはどんなものであるか解説する。そもそも、必要な体験を定義すること自体がナンセンスであり、子どもたちが自ら選びとる体験こそ価値がある、と本書は伝えている。さらに三章では、体験とそれにまつわる消費構造の矛盾、幸福と格差の関係性など、体験消費がもたらした教育現場の歪みの根幹にある問題にも切り込んでいく。

本書を読んでいてつくづく感じるのは、教育現場は社会の縮図であるということだ。大人が子どもに「こうあれ」と願う姿は、その時代においてわかりやすく、正しい幸福を手に入れるための理想のモデルでもある。しかし、子どもにとっての幸せ、ひいては多種多様な一人ひとりが感じる幸せというものは、必ずしも大人が思い描く一辺倒の幸せと合致しているわけではない。

3章を締めくくる最後の一文は、子育てをする親御さんに向けられたものであるが、誰かの成長に寄り添うすべての人に読んでほしい金言だ。誰もが成長を見守る姿勢について考え直すことができれば、いずれ社会に大きな変化をもたらすだろう。人を育む“体験”とはいったい何か、それを決めるのは誰なのか。本書からあらためて考える機会をもらえた。

文=宿木雪樹