47都道府県を5分でナゾトキ旅行! ニッチなご当地情報まで登場する謎解き×旅行×物語の『日本一周ナゾトキ珍道中』【書評】

公開日:2025/4/30

キャンピングカーに乗って日本一周の旅をする。そんな状況になったとき、あなたが思い浮かべる旅路は一体どういったものだろう。各地のご当地グルメを食べまくる、絶景を見て回る、といったオーソドックスなものはもとより、好きなドラマのロケ地になった場所を巡る、なんて旅もおもしろいかもしれない。

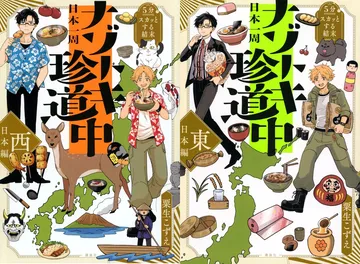

『5分でスカッとする結末 日本一周ナゾトキ珍道中 東日本編』『5分でスカッとする結末 日本一周ナゾトキ珍道中 西日本編』(粟生こずえ/講談社)は、前編では東日本、後編では西日本を、主人公たちがキャンピングカーで旅しながら、各地で出会う謎を解いていくという物語。

物語の主人公は、私立探偵のキリさん(桐久廉太郎)とその助手を務めるマッキー(牧野貞介)で、ちょっとした暗号解読から殺人事件の犯人探しまで、幅広い謎解きが展開される。読み終えた頃には、謎解きでスッキリする上に47都道府県の文化や蘊蓄を知れるという、子どもでも楽しく学べる2冊に仕上がっている。

47都道府県について、あなたはどれくらいご存じだろうか?

本書の中で扱われるのは、47都道府県全て。超有名な観光地にまつわる話が披露されることもあるが、現地の人しか知らないような少しニッチなご当地情報も出てきている。かくいう私も、旅好きで全都道府県に行ったが、今回は多くの新しい情報に出会い、再訪したい土地が増えることとなった。

例えば、秋田県のパートでは、県の名産品である「曲げわっぱ」が紹介される。江戸時代からの伝統工芸品で、私も秋田を訪問した際にはその美しさに惚れ惚れしたのだが、本作の主人公と同じくその価格に驚き、購入には至らなかった。しかし、今回そのことを少し後悔することになった。というのも、本作には曲げわっぱ職人が登場し、その魅力や製作方法を語るシーンがある。

「これはオレら職人が一個一個、手作業で作ってるんだもの。だけど、一回これに入れたご飯を食べたらびっくりするよ。」

中略

「かんたんにいうと、板をゆでてやわらかくするんだ。まず、一晩水につけて水を吸わせておく。で、次の日に80度の湯で煮ると、やわらかくなるってわけだ。それを、丸太にゆっくり巻きつけて曲げていくのさ。そうして、形を作ったら木ばさみではさんで1週間以上乾燥させる。」

(東日本編 p.62〜63より引用)

そこまで手間のかかったものだということを今回初めて知った。次回、秋田に行く際には、曲げわっぱをお土産にする、あるいは曲げわっぱでご飯を食べるという楽しみができた。また、三重県の「涙汁」や佐賀県の「鯉の洗い」など、あまり普段馴染みのない料理の情報も登場し、食べてみたいものがどんどん増えていくことに。

他にも、沖縄では西表島が舞台となり、物語が進む。マングローブやイリオモテヤマネコで有名な島であることは多くの人が知っていることだが、希少な動物としてカンムリワシの名前も出てくる。あまり物語では目にしない名前が出てきたことから、西表島でカンムリワシの撮影をした際の興奮が蘇ってきた。

さらに、物語の終盤には長崎の端島が舞台として出てくる。軍艦島とも呼ばれるこの島は、2015年に世界遺産に登録されたことでも知られる。

大正時代、日本初の鉄筋コンクリートアパートができたのはこの島だ。

最盛期の昭和30年代には5000人以上の島民が住み、学校や病院のほか、商店や映画館などの娯楽施設にお寺までなんでもそろっていた。高層ビルが立ち並ぶ様子が軍艦のように見えるから「軍艦島」と呼ばれるようになったのだ。

(西日本編 p.150より引用)

2024年には人気ドラマで取り上げられたこともあり、再度その歴史や文化などが注目の的となっている場所だ。軍艦島という名前は広く知られているが、その詳細までは知らないという方も多いのではないだろうか。

それぞれのタイトルに注目すると、思わぬ共通点が……?

他にも、本作には読書好きなら思わずニヤッとする小ネタも仕込まれている。というのも、全ての都道府県のエピソードにはそれぞれタイトルが付けられており、内容に即したものでありながら、ある共通点を持っている。

例えば、神奈川県「謎解きは結婚式のあとで」、静岡県「サクラエビの季節に父を想うということ」、愛媛県「チーム俳句・短歌クラブの栄光」といったものが並んでいる。これは、有名小説のタイトルになぞらえたものであるが、もともとのタイトルは何か?という謎解きも同時に楽しむことが可能なのだ。さて、あなたはいくつわかるだろうか。最初は何も調べずにチャレンジしてみると、きっとより本作を楽しめることだろう。

国内の旅を計画中の方、日本各地について楽しく知りたい方、あるいはすでに47都道府県を巡ったことのある方、どんな方でも日本に少し詳しくなれる本作をチェックしてみてほしい。

文・写真=岡本大樹