金髪記者こと石田健が語る「トランプをはじめとする世界を動かす人々」。格差拡大の末に生まれた“カウンターエリート”とは何か?【インタビュー】

公開日:2025/5/21

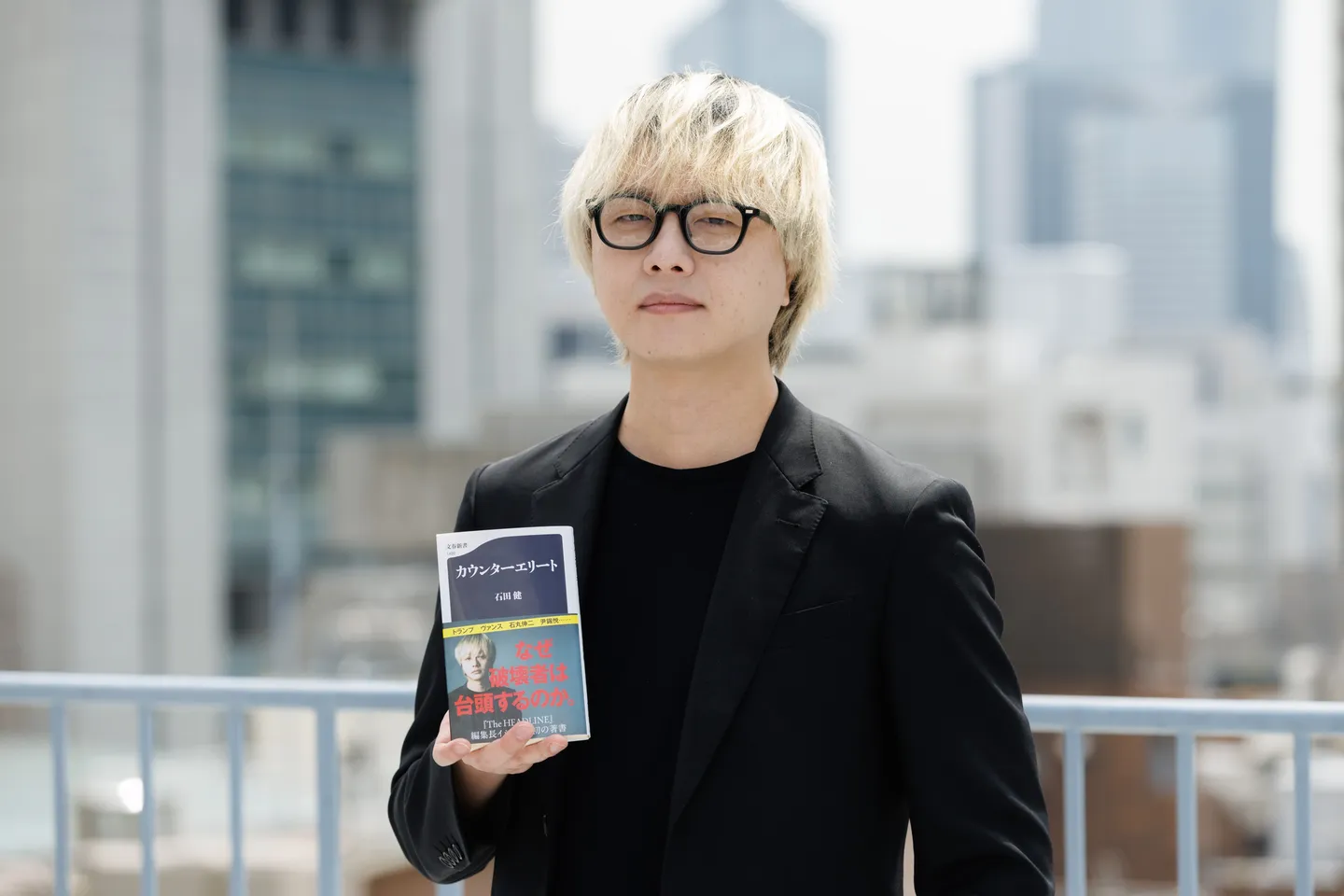

ニュース解説メディア、The HEADLINE編集長の石田健さん。TV番組のコメンテーターとしても活躍し、先のフジテレビ記者会見では“金髪記者”として話題になった彼の姿を見たことがある人も多いのではないだろうか。そんな石田氏が初の書籍『カウンターエリート』(文藝春秋)を刊行した。

石田氏が「間違いなく向こう数年間の世界を定義するような存在」とするカウンターエリートとは何者なのか。そして石田氏はなぜ彼らに注目するのか。自身のことも含め、話を聞いた。

リベラルな秩序を揺るがすカウンターエリート

――まずタイトルにもなっている「カウンターエリート」というのはどんな存在でしょうか?

石田健さん(以下石田):一言で言うと、アメリカをはじめ今の世界を動かしているというか、揺るがせている潮流です。たとえば、アメリカのドナルド・トランプ大統領やJ・D・ヴァンス副大統領をはじめ、戦後から現在まで80年続いている「リベラルな秩序」に対して異議を唱えている人たちが世界で同時多発的に登場し、人々から支持されています。彼らの存在、その潮流を“カウンターエリート”と呼んでいます。「リベラルな秩序」というのは、わたしたちが暮らす社会を支える民主主義や資本主義を前提とするもので、政府や官僚機構などの制度や、さらに大学のような知的機関、報道機関などがよいものだという信頼のことです。

――その潮流について石田さんはどう捉えていますか?

石田:基本的に私はいい悪いという規範的な判断ではなく、ただ現象として捉えているというのが大前提ですが、この潮流は不可避なことだとも思っています。というのも、リベラルな秩序への挑戦は、これまで戦後にも何度かありました。たとえば、社会主義国の台頭や、社会主義国家が崩壊した後もイギリスなどで新自由主義的な流れを修正するような「第三の道」という政策が取られました。

ただ、これまではそれを強くはね返してきたというところがポイントです。今までアメリカや日本、欧州のシステムについて「いいものだよね」と多くの人が思ってきた。それは紛れもない事実だと思います。しかし社会経済的な格差が拡大したり、伝統的な報道機関が相対的に弱くなったり、その秩序に対して違和感を持つきっかけがいくつも出てきて、その動きが広がっています。そうなるとやっぱり、今までにないチャレンジを受けざるを得ないんだろうとは思っていますね。

――カウンターエリートの存在を石田さんが初めて感じたのはいつ頃でしょうか?

石田:振り返ると2024年は世界的な選挙イヤーで、そこで感じ始めた部分が多かったですね。ただ、その前から皆さんうっすら思っていたのではないかと。「左派、リベラルがアイデンティティ政治に拘泥していって、それにみんなうんざりしている」みたいな言説に、実証的な疑問が向けられていることは事実です。しかしそれが正しかろうと正しくなかろうと、「なぜトランプは支持されているのか」をきれいに説明してくれる議論はあまりなかった。

さらに言えばメディアで「トランプは差別主義者です」「アメリカは政治的に分断しています」みたいな話を聞いた時の「それはそうなんだけど…」という引っ掛かりはかなり前から感じていました。なので“最初にカウンターエリートの存在を考えたのはいつか”と聞かれると難しいですね。自分が重要だと感じている論点と、メディアでアジェンダセッティング(議題設定)されているものの距離がすごく遠いなという感覚は前から持っていて。その感覚についての話をする人たちが出てきたことで、「こういうことなのかもな」と思い始めたというところですかね。

広い視野から考える“今注目すべき”ことは何か?

――巻末に参考にしたサイトのURLが載っています。かなりの数の海外メディアの記事を紹介していらっしゃいますよね。そういうところにアンテナを張っていらっしゃるから、その違和感のようなものに気づきやすかったのかなと思いました。そしてメディアは、すごくざっくりとしたレッテルを貼りがちです。ポピュリズムだとか独裁だとか。だけど実はそうじゃないということが、この『カウンターエリート』を読むとわかります。

石田:トランプにしてもそうですが、「今有権者が何を求めているのか」に対して答えを提示できる人が支持されているわけですよね。その潮流を、彼らがどんな人物なのかと分けて、現象としてしっかり見ることが重要だなと思います。

――そうですよね。そういう人が必ずしもめちゃくちゃに物事を言っているわけじゃない。実はこういう背景があって……ということを日本語でここまでしっかりひもといた本はこれまでにないと思います。ちなみに本書ではピーター・ティール氏やシリコンバレーについても詳しく触れられています。この構成は当初から決まっていたのですか?

石田:半分イエスですね。ここ10年、日本でもスタートアップを応援する動きは活発になっていますし、我々の生活のほとんどは、GoogleやYouTubeなど、アメリカのテックやプラットフォームに規定されているので。日本の政治の話をする時に「保守かリベラルか」「保守か革新か」みたいな区分がされていて、新聞にもそう書かれています。でも普段、生活の中でそんなこと考えないですよね。それよりも、みんなNetflixやYouTubeの話をしています。その意味で言うとオープンAI、チャットGPTもそうです。今我々の生活を規定しているプロダクトやサービスが、どんな考え方から生まれてきたのかということは、すごく重要だと思っているんですよ。

――私自身も日々の関心はNetflixやYouTubeというタイプなので(笑)。今お話を聞いて今回の本をすごくとっつきやすく感じました。

石田:僕は、たとえば政治学者がリバタリアンやリベラリズムの話をしたとして、それがすごく好きなので面白いなと思って聞きますが、多くの方はあまり興味を持たない。そして実績と実力のある政治学者は、僕のような活動(時事的なテーマでの執筆)はあまりやらないでしょう。今リアルタイムで起こっていることは論文も少ないですし、信頼できる書籍も少ない。

先ほどもおっしゃっていただいたように、本の巻末に参考URLを17ページにわたって記しています。今現在起きていることを説明する上で、現段階では自分の仕事が最善を尽くしていると思っていますが、キワモノ的に見られることもあり得ると思うんです。だからこそ、できる限り学術的な手付きに近づけつつ、伝統的な知見を踏まえて、今起こっている事象の雰囲気や時代精神的なものをちゃんと伝えていきたいという思いは強くありますね。

“誰が語るか”が重要な世界への戦略的アプローチ

――本書をどんな方に読んでいただきたいですか。

石田:全人類ですね(笑)。例えばトランプ関税について、政策の担当者やコンサルタントみたいに仕事に影響がある人はもちろん注目してほしいです。ただそうではない人でも、影響は受けているんです。「関税の話が出てきたら急に物価が上がって困るんだけど」。「新NISAが下落してマジ萎えてる」。そんな人に読んでほしいです。

普段なぜ僕がテレビなどのメディアに出ているかというのもそこに帰結していて。既存メディアがややこしい話を届けるのを諦めている部分があると思うんです。そこで内容はもちろんですが、「誰がナラティブを語るか」もすごく重要な時代になっていると思っていて。だから「髪が明るくてテレビにちらっと出てる変な人が、なんか難しい話書いてるけど読んでみようかな」みたいな接触の仕方があったら、自分としてはすごく嬉しいです。

――石田さんはオールドメディアについて批判的なことも発言されますよね。それでもテレビ番組のコメンテーターをされているのも今おっしゃったような理由でしょうか。

石田:「するどく指摘」みたいなことをよく言われますが、全然、そんなことは1ミリも思っていなくて。「こうした方が良くね?」と思ったら、言った方がいいじゃないですか。ただそれだけなんですよね。そもそも「批判したら敵」とも思っていません。たとえ批判されたとしても、本当は我々は批判した人と美味しく酒を飲めるんですよ。僕はこの考えがとても大事だと思っているんです。だからオールドメディアの問題点を挙げているのにコメンテーターを務めていることには本当に理由がなくて。それはそれ、これはこれという気持ちです。

――「おわりに」でも書いていらっしゃいますが、石田さんは動画コンテンツに出演するなど、振る舞い自体がカウンターエリートの時代らしさがありますよね。先日のフジテレビ会見では“金髪記者”としても注目を集めました。

石田:髪の毛が明るい奴が“ぼくの考えた最強の政治”とか言ってたら、それっぽすぎるじゃないですか。それじゃなんにも面白くないと僕は思っていて。自分の風貌って、今のテレビの枠組みの中で、ギリギリセーフないかがわしさだと思っているんですよ。そいつが「これはちゃんと根拠に基づいてるな」とか「学術的にもまあまあ真っ当な手続きを踏んでいるな」と思われることが大事だと思っています。金髪は、やめどきを失っているだけなんですけどね(笑)。

文=原智香、撮影=島本絵梨佳