「お母さんは私よりも外国人を優先する」団地暮らしに倦む中学生が、ベトナムルーツの同級生と逃避行 窪美澄が解像度高く描く「分断と共生」【書評】

PR 公開日:2025/7/4

多国籍タウンに暮らしていると、中国、韓国、ネパール、ベトナムなど、さまざまなルーツを持つ人々が日本語で意思疎通を図る光景をよく目にする。コンビニの煩雑な業務をサラッとこなす姿、居酒屋で同胞と酒を酌み交わす笑顔を見ると、「ああ、日本でうまくやってるんだな」という気持ちになる。そのいっぽうで、夜の路上に座り込み、母国の家族や恋人とえんえんビデオ通話をしている青年もよく見かけ、異国暮らしのよるべなさにふと胸を衝かれる。大人でも心細いのだから、異文化の中で暮らす子どもたちはどれほどの不安や葛藤、違和感を抱えているだろうか。窪美澄さんは、そんな彼らの胸中を、その現状を解像度高く描き出している。

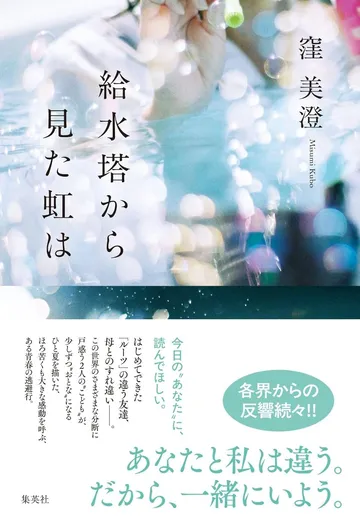

『給水塔から見た虹は』(窪美澄/集英社)は、同じ団地で暮らす中学2年の桐乃とベトナム人のヒュウをめぐる物語だ。古い団地にはさまざまなルーツを持つ住人たちが暮らしており、彼らは経済的に恵まれているとは言いがたい。桐乃たちが通う中学でトラブルを起こすのも「団地の子」。中でも日本語が得意ではないヒュウは、いじめの標的になり、学校も休みがちだった。

桐乃はこの暮らしに嫌気がさしており、大学に進学したら団地を離れようと考えている。そんな中、ある出来事をきっかけに、桐乃はヒュウと話をするようになる。心を許し合える友だちを持たず、ひとりぼっちのふたりは、少しずつ距離を縮めていく。だが、夏休みのある日、事件は起きる。ヒュウはひとり団地を出て、遠い町を目指すことになる。

読み進めるにつれ、胸に迫るのはヒュウが置かれた状況の切実さだ。父親は家を出て行き、母親は昼夜問わず働き詰め。家は荒れ、給食費も満足に払えず、時には夕食すら食べられないこともある。中学ではいじめを受け、暴力を振るわれ、家だけでなく学校にも居場所はない。そんな窮状にありながらも、ヒュウは日本語が得意ではなく、心の機微までは言語化できずにいる。やがて声をかけてきた不良グループに加わるも、仲間に入るために万引きを強いられ、ヤバい仕事まで手伝わされてしまう。国籍と言葉が違うだけでつまはじきにされ、なんとか見つけた居場所にすがりつくも、心身ともに追い詰められていくさまがやるせない。

この物語にはもうひとりの視点人物がいる。桐乃の母親・里穂だ。彼女はスーパーでレジ打ちの仕事をするかたわら、ボランティアで団地の外国人たちに日本語を教えたり、生活上の面倒を見たりしている。だが、桐乃からすると、母がなぜ自分よりも外国人を優先するのかわからない。「自分を見てほしい」と桐乃は不満を募らせるが、里穂には里穂で困っている人を見過ごせない理由がある。ふたりの思いはすれ違い、溝はどんどん深まっていくばかり。母娘のこじれた関係がどこへ向かうのか、里穂はなぜそこまで親身になって外国人の面倒を見るのかという点も、この小説の大きな見どころだ。

作中で語られる諸問題は、そう簡単に解決できるものではない。言語の壁、文化や宗教の違い、異なるルーツを持つ子どもへの教育体制の不備、差別や貧困問題、外国人技能実習制度の闇、蔓延する排外主義など、さまざまな背景により、今もまさに分断が起きている。もちろん、日本に暮らすヒュウたちも一方的な被害者ではなく、時には犯罪を起こし、加害者側に回ることもある。その一点だけ見れば「外国人が犯罪をした」となるが、その背景を想像し、現状を少しずつ変えていくべきではないか。そのフェーズはもうとっくに来ているのだと気づかせてくれる。

桐乃もヒュウも、そして里穂も、みんなもがいている。彼らは自分の人生を諦めずに生き、目の前の相手を尊重し、少しでもわかろうと努力する。その姿に希望を見出すとともに、私たちもまず足元から変えていかなければならないと勇気をもらった。

文=野本由起