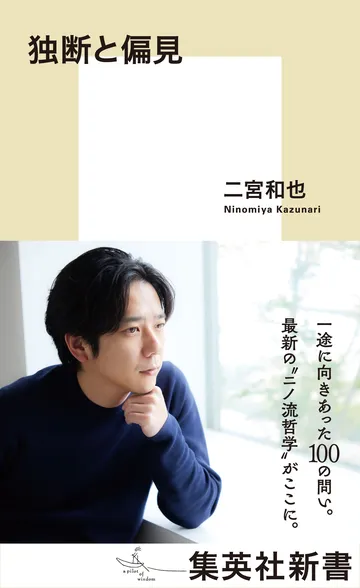

二宮和也が綴る「嵐の二宮和也」。お守りとも劇薬ともなり得る、初の新書【書評】

PR 公開日:2025/7/5

「どうかお守りになりますように……。」

二宮和也氏による新著『独断と偏見』(集英社)の「はじめに」にそう綴られていたとき、私は一瞬だけ安心してしまった。

冒頭には、編集担当者が二宮氏に宛てた出版依頼メールの一節も紹介されていて、そこには「あなたの言葉たちを文字化し、一冊の本にし、お守りとして持っていたいのです」という願いが記されていた。

著者と編集者、両者の“祈り”のような言葉が添えられたこの本は、きっと穏やかで優しい、慰めのような言葉が並んでいるのだろうと。

しかしページをめくるたびに気づくのは、その言葉たちがどれも剥き出しで、時に容赦なく刺してくるという事実だった。お守りなどではなく、もはや劇薬なのではないか――そう思う瞬間すらあった。

本書は、二宮氏が初めて挑んだ“新書”である。全編が文章のみで構成され、10の四字熟語を軸に100の問いへと答えていく。読者が期待しそうな「正解」は、最初からそこにはない。あるのは、正しさではなく、誠実さ。自分がどう感じ、何を考えたかを、迷いながらも言葉にしようとする“独断と偏見”の記録だ。

特に印象的だった章は、第四章「喜怒哀楽」である。感情という曖昧なものに向き合い、怒りの正体を「期待」や「正しさ」だと断じたり、悲しみを「共感してほしい気持ちと、わかってもらえないと感じる断絶」の両方があると語ったり。感情とは比べるものではなく、自分の中で育ち、揺れるものだという視点が、演者としての経験からにじみ出ていた。

中でも心に残ったのは、以下の言葉だ。

「エゴサーチをしているのは、褒められたいわけじゃなくて、修正点を見つけるため。」

「僕という商品をあるべき場所に戻してあげなきゃいけない使命を常に背負っているから。」

誰かに評価されることではなく、自分を“正しく整える”ために他者の言葉を受け止める。その姿勢に、表現者としての覚悟だけでなく、プロフェッショナルとしての矜持を感じた。そして、こうした言葉がただ綺麗に並べられるのではなく、時に違和感を覚えたり、反発したくなったりすることで、読者自身の“感情”が浮かび上がってくる。

感情という曖昧なものに言葉で向き合った第四章の最後には、全編文字だけの本書にあって唯一、著者による手書きの図が添えられている。そこにも、言葉だけでは伝えきれない感覚を大切にしている姿勢がにじんでいた。

なお、最終章である第十章「二宮和也」には、「嵐のメンバーでいる意味」や「ジャニーさん」についての言及もある。これらの言葉は2024年12月の執筆時点のものであり、その後、嵐の活動終了が発表された。ここではあえて詳しく触れないが、「嵐の二宮和也」として語られたその言葉たちに、今このタイミングで触れることをどう受け取るかは、読者それぞれに委ねられている。

正解を提示しない本であるにもかかわらず、読後には確かな余韻が残る。剥き出しの言葉に触れたとき、私たちは自分の中の剥き出しの部分にも気づかされる。優しさというより、誠実さ。慰めではなく、対話。それがこの本の姿だ。

「お守りになりますように」と願って放たれた言葉は、きっと誰かにとって劇薬にもなり得る。それでも、ページを閉じるころには思う。「きっとこんな言葉たちを求めていたのだ」と。そしてあらためて、「これはやはりお守りだ」と。

だからこそ、この一冊は、劇薬でありながら、お守りとして持っておきたい本なのだ。