二宮和也「アイドルとして、相手の欲求を考える存在でありたい」自身の考えや言葉と向き合って見えたものとは【インタビュー】

公開日:2025/7/6

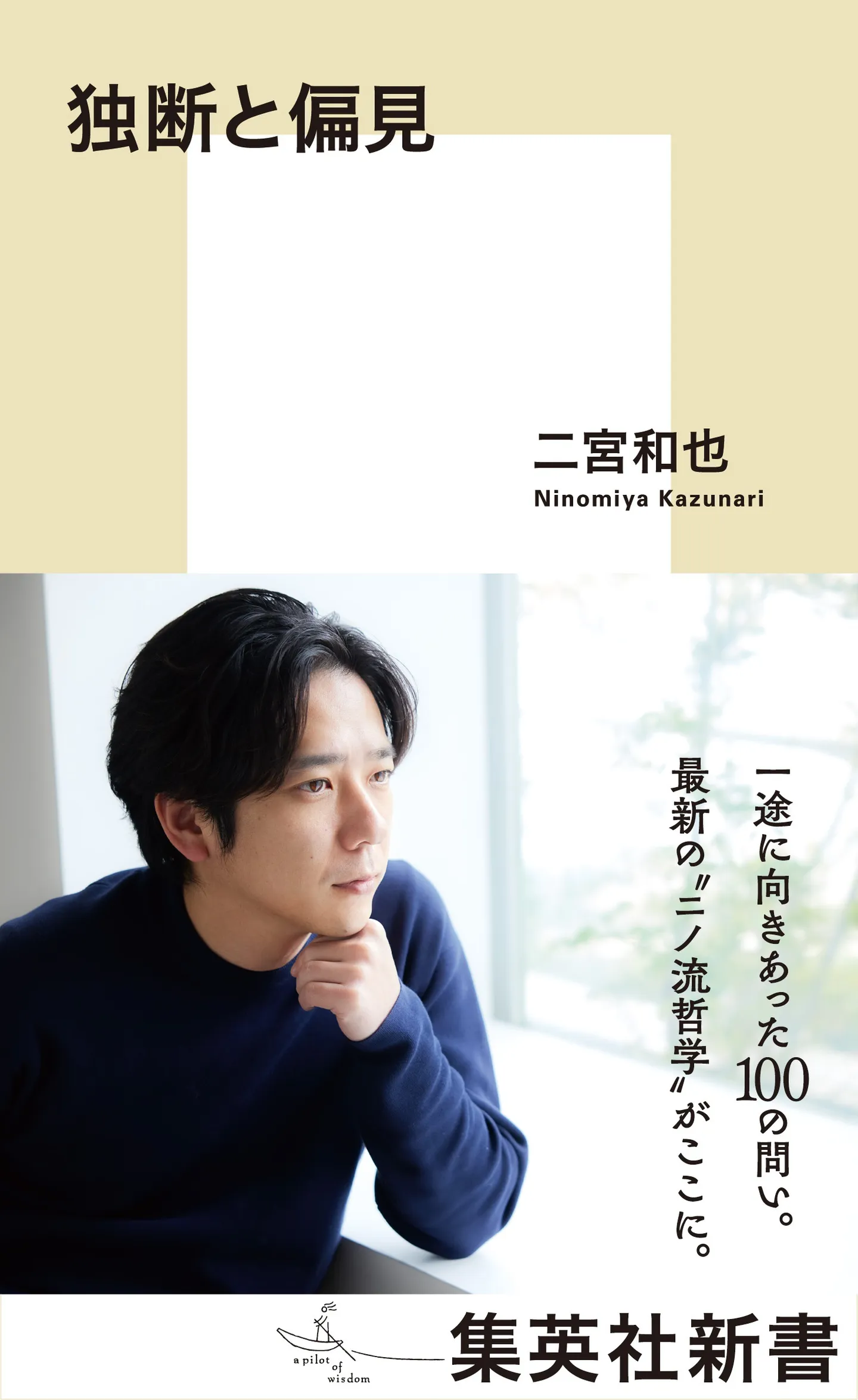

二宮和也さんが、文字のみで自身を語る初の新書『独断と偏見』(集英社)を刊行した。10の四字熟語に導かれるかたちで100の問いと向き合った本書は、“言葉だけ”で構成された一冊だ。

タイトルにある「独断と偏見」というフレーズは、一見ネガティブにも響く。しかし二宮さんが語るその内実には、他者の視点や評価をいったん脇に置いて、「今の自分の声に耳を澄ます」という強い決意がにじんでいる。

「言葉の純度を保つとは、こういうことなのか」と振り返る本づくりの過程には、目まぐるしい日常の中であえて言葉で伝えることを選んだ、ひとりの表現者の現在地が刻まれていた。

本記事では、出版を記念して発売前に行われた取材会の模様をお届けする。冒頭では、「著者の『記者の皆さまとの対話の時間を大切にしたい』というご意向を踏まえまして、着席形式での開催とさせていただきました」というアナウンスもあり、その姿勢からも言葉を交わすことへの真摯な思いが伝わってきた。

自分の言葉に向き合ったきっかけは、一通のメールだった

新書『独断と偏見』が生まれたきっかけは、信頼する編集者から届いた一通のメールだった。自身の言葉が“誰かのお守りになる”――その想いを受け取った時、二宮さんは何を思ったのか。

二宮和也さん(以下、二宮):僕が独立して、まずお問い合わせフォームを作ったんです。そこに、野呂さん(『独断と偏見』編集担当)から「あなたの言葉をお守りとして1冊の本にしたい」と依頼が来たんです。

話を聞くと、その方は病気になって先が見え始めている中で、自分がこれまで考えてきたことや、僕の言葉に励まされてきたことを話してくれたんです。僕自身としては、自分の言葉に力があるとか、人を動かすとか、そういうことをまったく考えていなかったんですよ。正直、「はあ……?」みたいな感覚もありました。

でも、野呂さんをすごく信じていたので、されて「じゃあ、やってみようか」という形で始まりました。そこから約1年かけて、毎月1つ、四字熟語をテーマにして、問いに答えていこうというプロジェクトになりました。

もともと僕は、自分にあまり興味がないタイプなんです。でも、興味を持ってくれる周囲の人たちが「こうしたほうがいいんじゃないか」とアドバイスをくれて、その中で「あ、これがヒットするのか」と手応えを感じながら、物事が進んできた感覚があります。そういう意味で、これはまさに「今の自分」が反映された1冊になっていると思います。

『独断と偏見』というタイトルに込めた意味

2009年から10年間、雑誌『MORE』(集英社)で連載していた「二宮和也のIt[一途]」。2024年の春、満を持して連載をまとめた単行本『二宮和也のIt[一途]』と新たに語り下ろす新書の同時制作が始動したという。

二宮:最初は「百問一途」というタイトル候補があって、それをもとに一問一答形式で進めていたんです。でも、読んでいくうちに、内容があまりにも“独断”で“偏見”すぎるなと感じて……。

いろいろと決まりかけていた段階でしたが、「やっぱり『独断と偏見』にしたい」とお伝えしました。結果的にそっちのほうがしっくりきたというか、自分でも読みやすくなった気がします。

内容的にも、普遍的な問いばかりではなくて、かなりパーソナルなものも多いんですよ。「あなたはどう思う?」という問いに答えるとなると、やっぱり“僕個人の意見”になるので、それはもう必然的に“独断”であって、“偏見”とも捉えられる。

でも、そこを無理に一般論っぽく整えることはしなかったんです。「これは僕の考えです」と、自分の言葉として出すことに意味があると思って。たとえそれが偏っているように聞こえるとしても、直さずに載せたほうが、この本らしいと感じました。

新書で、文字だけの表現に託した思い

本のテーマ設定や語り口は、どのようなやり取りや空気感で決まっていったのか。

二宮:今回の本のテーマや内容は、野呂さんが持ちかけてきたものではありますが、彼女のフィルターを通して、その後ろには編集部の人たちや読者の皆さんなど、さまざまな受け手がいると感じていました。だからこそ、あまり一般的でマイルドな表現にするより、“純度の高いまま”届けたほうが伝わるんじゃないかと思ったんです。そこは、野呂さんとの信頼関係があってこそできたことだと思っています。

僕も最初は、「なんか楽しい読み物になるのかな?」くらいに思っていたんですけど(笑)、実際に四字熟語を選んでいく過程で、言葉の意味や、それに付随する設問がかなり本質に切り込んでくるものでした。その温度を感じたからこそ、こちらも同じ温度で答えないとバランスが取れないなと思ったんですよね。結果として、今の形に仕上がった。そうして出来上がったのが、この新書です。

そして、新書というフォーマットだからこそ、読者の理解も深まるような気がしています。もしこれが写真付きで、何かビジュアルと一緒に読む形だったら、逆に内容の邪魔になっていたかもしれない。言葉だけで伝える意味が、より浮き彫りになったんじゃないかと感じています。

そもそも新書という形式を、どのように捉えているのか。

二宮:これも、僕の偏見かもしれないんですけど……。新書って、もう少し客観的に意見を伝えられる形式だと思っていたんです。

新書なら、たとえば「二宮和也はこう考えているよね」と、読者の立場に委ねられる距離感が作れる。それがすごく魅力的だったし、自分にも合っていると感じました。

サクセス本のように「こうやって頑張ったから成功した」という結論ではなくて、悩んでいることは、今も悩んでいる。解決できたものは、やっと解決できた。そして、立場や責任が変わっていく中で、自分はどう振る舞うべきかを考えるようになった。そういう、自分の今の“在り方”を、客観的に整理できたのが、今回の一冊だったと思います。

今回あえて“文字だけ”で表現したのは、なぜなのか。

二宮:正直、文字で勝負しようって意識して始めたわけではないんです。ただ、たくさんある表現手段の中で、自分にとって文字ベースがいちばん自然だった――そんな感覚はありました。

今回の本では、1つのテーマについてじっくり語ることが多かったので、それを1冊の本という形にする方が、読む人にとってもぼんやり考えながら付き合える、いい距離感になるんじゃないかと。それが、文字だけにした一番のメリットかなと思っています。

逆にデメリット……強いて言えば、四字熟語の説明が小さくて読みにくいとか?(笑) 老眼が気になってくる世代には、ちょっとハードかもしれませんね(笑)。

でも、本って“色がついていない”からこそ、今の時代には逆に贅沢なんじゃないかと思うんです。情報があふれ、何でもすぐに手に入る時代だからこそ、あえて削ぎ落として言葉とだけ向き合う時間を持つことが、特別で、心の渇きを癒すような体験になる気がしていて。

読むための時間をちゃんと確保するって、それ自体がもう贅沢なことですから。この本が、そういう時間を手にするきっかけになればいいなと思っています。