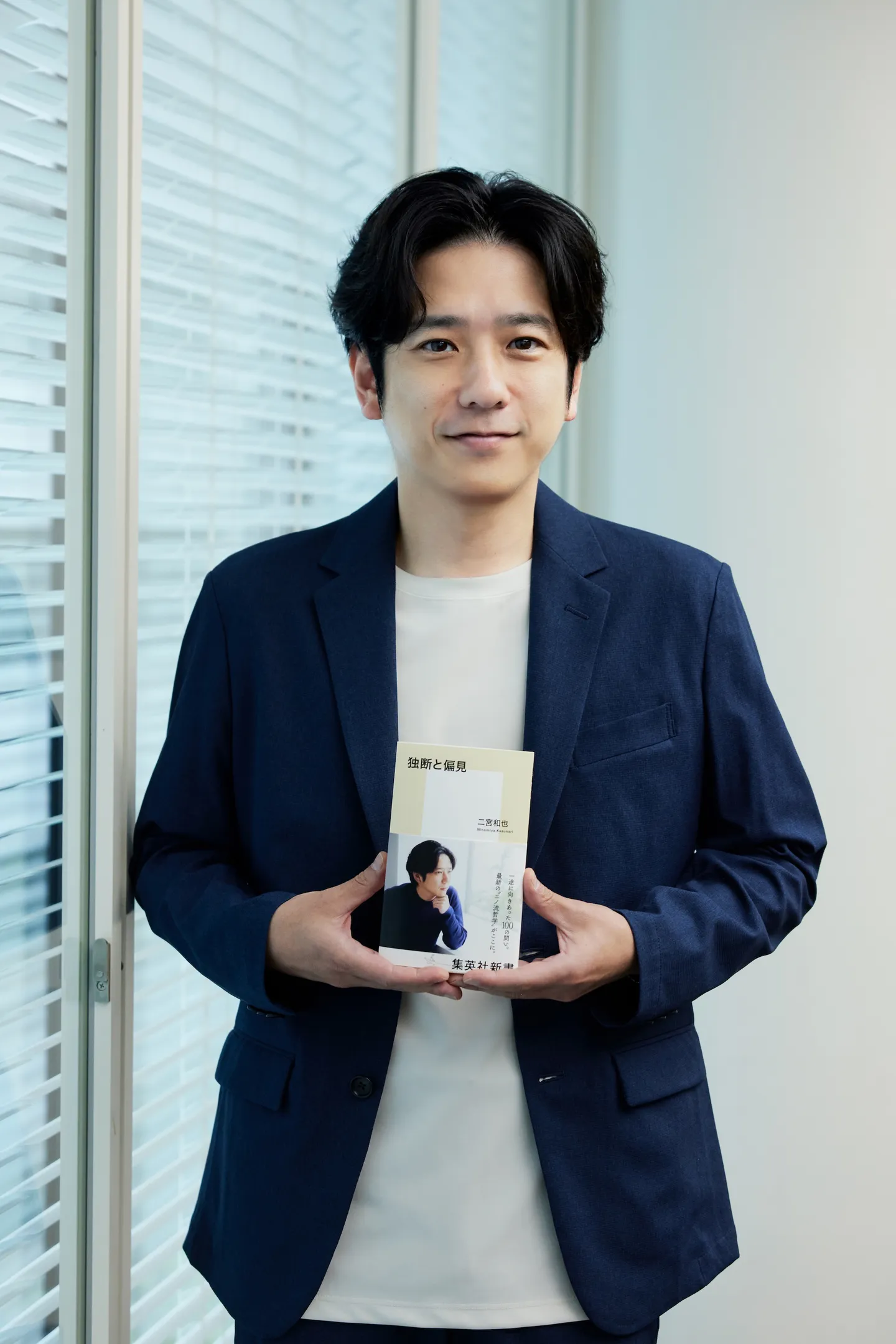

二宮和也「アイドルとして、相手の欲求を考える存在でありたい」自身の考えや言葉と向き合って見えたものとは【インタビュー】

公開日:2025/7/6

二宮和也が考える、アイドルの在り方

アイドルとは何か。多くの人が抱く問いに対して、二宮さんはどう考えているのか。

二宮:「こうあるべきだ」と思っているのは、ちゃんと相手の方に対する欲求を考えてあげること。そういう存在でありたいなと思っています。

もちろん、エンタメに関わる人間として、最新や最先端のものをどんどん融合して新しいものを生み出していくことも大事です。でもやっぱり、「今この時に、何を届けるべきか?」と考えた時、必ずしも「最新であること=最強」ではないんじゃないかと思うんです。

僕たちのことを応援してくれている、コミュニティの人たちが喜ぶことを、まず第一にやっていく。そこでその気持ちが満たされていけば、いずれ“お茶の間”と呼ばれるような、広く応援してくれる方たちに届いていく。

だからこそ、誠実に応援してくださっている方々が、今何を望んでいるのか、何を見たいのかを大事にしたい。「こんなこと言っちゃいけないんじゃないか」とファンの方が思ってしまうようなことも、それはもう“壊していいものなんだよ”と僕たちが示していく。そして、それをちゃんと叶えていくことが大切だと思っています。

また僕自身としては、応援してくれている方のお父さんやお母さんに、「嵐のコンサートなら行っていいよ」と思ってもらえるような存在でいられたらいいなと、いつも感じています。両手を挙げて賛成、というわけじゃなくても、「安全そうだし、安心できるし、応援している子どもがすごく楽しそう」と、なんとなく受け入れてもらえるような空気が作れたら嬉しい。そういう空間を届けたいです。

挑戦や冒険もしつつ、安心・安全につながる部分も同時に必要なのかな? と思っています。

ジャニー喜多川氏の名前を出した理由

本書では、ジャニー喜多川氏について言及している箇所がある。その理由についてはこのように語った。

二宮:そうですね……正直、そこまで深く考えていなかったといいますか……。「会いたい人はいますか?」と(野呂さんに)聞かれたんですよね。

僕の場合、会いたい人って、もうこの世に存在していない人が多くて。存在している人にはどこかで会えると思っているので。

で、誰だろうなぁと思った時に、今回の本を作るきっかけとまでは言わないにしても、大元にはいる人なんで。あの人が人様に迷惑をかけずに生活してくれていれば、僕がずっと所属していた事務所はなくならなかったし、僕はこういう道を辿ることもなかっただろうし。でもあいつはなんも言わねぇんだよなぁ、みたいな。

僕はずっと世間様で言われているような事柄とは別軸で彼には謝ってほしいと思っていたので。よく考えたら謝られたことないなって思って、会って謝ってもらおうと(野呂さんに)話したんだと思いますね。

会場からは「もしジャニー氏に『謝ってほしい』と伝えたら、彼はどんな反応をすると思いますか?」という質問が。

二宮:謝ると思います。ただ、僕はどちらかというと役職や位だ、どうこうではなく1対1の人間として(謝ってほしい)かなって。その後に役職や位を背負って対応するってことはもちろんですけれども、その前に全部外した状態で1対1でそういう話ができたらなと。そういう意味合いはありました。

本づくりを通して見えた“自分の軸”と“言葉の純度”

音声で語った言葉を、どう“書き言葉”として整えていくのか。本の制作過程で、どんな工夫や判断があったのだろうか。

二宮:最初に野呂さんから言われたのは、「黒ペンで書かないでください」っていうことでした(笑)。本当に真っ赤になるくらい修正しても構いません、と。

作業としては、大きく分けて3つのパターンがあったんです。1つ目は、「このニュアンスをこう変えてほしい」という細かいニュアンス調整。2つ目は、「言っていることの内容自体は変わらないけれど、もっと伝わるように表現をまるごと書き換える」というパターン。3つ目は、「『はじめに』と『おわりに』を全部自分で書く」というパターン。

さらに追加で取材も行って、それを反映して整えていったので、かなり手間はかかりました。たとえば、「ここで“僕”って言ってるけど、こっちでは“俺”になってる。統一しますか?」と聞かれたんですが、「しなくていいです」と答えました。おそらく、その時のテンションや場の空気で自然に出た言葉があるはずなので、読んでいて“揺らぎ”があってもいいと思ったんです。

この自分が言った言葉を、もう一度確認しながら、ニュアンスを探っていく作業を、3回くらい繰り返しました。

取材会の最後、二宮さんは今回の本づくりについて「新しい体験だった」と振り返った。

二宮:完全に新しい体験でしたね。雑誌などで連載はしていましたけど、正直言って、本がどうやって出来上がっていくのか、まったく理解していなかったんです。恥ずかしながら、「一冊の本になるって、こういうプロセスなんだ」って、今回初めて知りました。

20年近く仕事をしてきて、連載までやってきた人間が、本の作り方を知らなかったんですよ(笑)。でも、それはそれでいいことだと思うし、逆に「今回こうやって一緒に作りませんか?」と言ってもらえたからこそ、「じゃあ、その作り方をとことん見てみよう」と思えたんです。

プロセスに関わったことで、自分の中の強さというか、軸みたいなものが見えた気がしますし、“生々しい”とはまたちょっと違うけれど、純度の高い言葉たちが残せたんじゃないかな、と思っています。

今回の取材を通じて感じたのは、二宮さんが“いま”の自分の言葉で語ることに、真っ直ぐに向き合っていたということだ。問いに答えるだけでなく、その過程で見えてきた迷いや葛藤すらも、隠すことなく言葉にして差し出す姿があった。

『独断と偏見』は、ひとりの表現者が、自分自身と対話しながら書き残した100の記録である。読むたびに、「こんなふうに考えてもいいんだ」と、少し肩の力が抜ける瞬間が訪れるはずだ。

誰かの意見や正解に縛られそうになった時、自分の「軸」を見つめ直したくなった時。そんな瞬間に、そっとページを開いてみてほしい。“独断と偏見”という言葉に込められた肯定のまなざしに、静かに励まされるはずだ。

取材=篠原舞(ネゴト)