武川佑が『龍と謙信』で描く、歴史から考える“今”に通じる生き方【インタビュー】

公開日:2025/7/27

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年8月号からの転載です。

独身だったはずの上杉謙信には妻がいた

「歴史小説に対して、どんなイメージをお持ちですか?」

席につくなり、前のめりで問いかけてきた武川さん。読む側に知識が必要、人間関係が複雑……そんなマイナス面も含めて伝えると、大きくうなずいた。

「確かに、難しそうなジャンルだと思われていますよね。でも、そもそも私自身、そこまで日本史に詳しかったわけではなくて。ですから、私が書く歴史小説は知識がなくても楽しめるようにしたいんです。戦さと隣り合わせの戦国時代も、人間関係の悩みや子を思う気持ち、生きる楽しさ、生きづらさもまた今と変わりません。当時の日記を見ても『今日は二日酔いで仕事を休みました』なんて書いてあって、本当に私たちと同じような暮らしぶりなんですよね。特に今回の小説は、若い方や女性に読んでいただくことを念頭に置いたので、歴史上の人物を身近に感じていただけたらうれしいです」

その言葉どおり、『龍と謙信』は歴史音痴も夢中になれる一冊だ。中でも惹きつけられるのが、上杉謙信の人物像。「軍神」でありながらも、無鉄砲で直情的で時にかわいげも覗かせる。歴史に名を残す傑物も、私たちと同じ人間なんだと感じられる。

「謙信は“義の武将”と言われていますが、私にはその実像が見えなくて。そこで史料を調べたところ、予想外に面白い男だとわかったんです。国主なのにすべてが嫌になって家出したり、大酒飲みで馬上でもお酒が飲めるように持ち手がついた杯を愛用していたり。それに、手紙もすごく面白いんです。他の大名はビジネス文書のような手紙を書くのに、謙信は北条氏政を『馬鹿者』と腐したり、『腹筋に候』―今でいう『腹筋崩壊』なんて書いたりしている。その人間くささが面白く、興味を惹かれました」

もうひとつ、執筆の動機になったのは謙信をめぐる新たな学説。

「謙信は生涯独身だったとされていましたが、近年は妻がいたという説が浮上しています。というのも、謙信が書いた手紙に“新造”=妻という言葉があるんですね。それは誰なのか、どんな人だったのか、なぜ後世では奥さんがいないことにされたのか。その空白を小説で埋めてみたいと思いました」

さまざまな史料をあたり、武川さんが謙信に見出したのはクィアな人物像。恋愛対象は男性で、自身は男女の枠にとらわれない。こうした解釈は、史実や遺品からヒントを得た。

「謙信の遺品を見ると、白いヤクの毛で作ったファーコートみたいな陣羽織や南蛮由来の赤いビロードのマントなど、独特の美意識が感じられるんです。とにかく派手で奇抜。そのクィア的な感性や美少年趣味という通説から、謙信の人物像を浮かび上がらせていきました」

史料が残る人物は、史実に忠実に造形するのが武川さんの流儀だ。

「心がけているのは、史料に誠実であること。史実から逸脱せず、“こういう見方もできるかな”という解釈を提示したいんです。謙信の場合、今もご子孫がいらっしゃいますし、自分勝手な作りごとを押し付けるのも失礼ですよね。ただ、私が書くことが真実だとも言いたくなくて。あくまでもひとつの物語であり、ひとつの見方。その人物や歴史に興味を持つきっかけになればうれしいです」

そんな謙信の妻になるのが於龍。こちらは、武川さんが一から創作した人物だ。

「『安田本長尾系図』に、『謙信の妻は、彼の兄にあたる長尾晴景の娘だった』と書かれています。信憑性は不明ですが、今回はその文書を下敷きにし、謙信の妻を彼の姪にしました。謙信は晴景の家督を奪ったので、於龍からすれば父を追い落とした敵。復讐のため、母に女であることを捨てさせられ、男装して生きていきます」

戦国時代にも家父長制に抗う女性はいた

母の操り人形として、男の姿で生きてきた於龍。のちに謙信となる長尾景虎は、於龍の潔い性格を気に入り、「着たい服を着て、やりたいことをやればいい」と言う。だが、当の景虎は小さな庵でひそかに女の装いをしていた。その事実を知った於龍は、「男とは、女とはこうあるべき」という武家の規範に抗い、景虎をひとりの人間に帰そうと決意する。やがてふたりは名目上の夫婦となり、謙信が戦さを、於龍が政を取り仕切るようになる。

「戦国時代は、究極の家父長制でした。武家の女性の使命は、子どもを産むこと。でも、この時代の女性たちが、おとなしく子どもを産むだけで何も考えていなかったとは思えません。例えば、今川義元の義母である寿桂尼は、後見役として家中を仕切っていましたし、他にも戦さに主体的に関わっていた女性はいました。家父長制に隷属するだけではない女性も、必ずいたはず。於龍、そして彼女のバディにあたる蛟に、こうした思いを託しました」

蛟もまた、武川さんが生み出した架空の人物。南蛮人の血を引き、男女の境を超えた蛟は、この物語を象徴する存在でもある。

「この時代に限らず、蛟のような人はいつの世にもいます。見えていないだけで、確かにそこに存在する。それは今も同じなんだと気づいていただけたら。また、シスターフッドも描きたいことのひとつでした。この物語は、於龍がひとりで何かを成し遂げた話ではありません。於龍もまた、蛟や旅の中で出会う御濃、市井の人など、女性たちのつながりによって生かされているんです」

「お前のくにの踊りを踊れ」という天啓を受けた於龍は、人が幸せになれる「くに」を造りたいと考える。景虎ひとりにすべてがのしかかる仕組みを変える。太平の世に一歩でも近づく。於龍の代だけで到底成し遂げられるものではないが、それでも前進を続ける姿に勇気づけられる。

「自分たちの根っことなるアイデンティティを示し、“ここにいるよ”と伝えること。彼らの存在を透明化しないこと。『お前のくにの踊りを踊れ』という言葉には、そんな意味を込めました。そのうえで“ここにいるよ”の先も考えたくて。今、マイノリティが徐々に可視化されつつありますが、同時にバックラッシュも起き、SNSでは心ない言葉が投げつけられています。こうした状況を変えたくて。戦国時代にはまだそこまでたどり着けませんでしたが、最後の一行に“未来をつくるのはあなた”という気持ちを込めました」

過去の歴史を通して今を大局的に捉える

この作品に限らず、武川さんが描き続けるのは歴史におけるマイノリティだ。

「デビュー作『虎の牙』では山の民、『落梅の賦』では戦争のPTSD、『円かなる大地』ではアイヌや戦時下の性暴力を描きました。尊敬する小説家の辻邦生さんによると、歴史小説における過去の事象は現代と鏡映し。実際、今もパレスチナでは虐殺や性的暴行が続いています。今も昔もマイノリティは存在するし、過去の歴史は現代にフィードバックできる。それが、私が歴史小説を通して描きたいテーマなのだと思います」

今の時代に歴史小説を読む意義も、きっとそこにある。

「今、読むと元気になる小説、優しい気持ちになる小説が人気ですよね。それは、皆さんの心が傷ついているから。世界情勢や政治、経済について考えると、現実がつらくて仕方がないのだと思います。そんな中、歴史小説を読むと、今との比較ができ、物事を大局的に捉えられるようになる気がして。今後も、歴史の変革期は続くはず。それに対するトレーニング、思考のチャンネルを増やすための一助となれたらうれしいです」

取材・文=野本由起、写真=干川 修

たけかわ・ゆう●1981年、神奈川県生まれ。書店員、専門紙記者を経て、2016年「鬼惑い」で第1回決戦!小説大賞奨励賞受賞。17年、甲斐武田氏を描いた長編『虎の牙』でデビュー。同作で、第7回歴史時代作家クラブ賞新人賞受賞。21年『千里をゆけ くじ引き将軍と隻腕女』で第10回日本歴史時代作家協会賞作品賞、25年『円かなる大地』で第27回大藪春彦賞を受賞。

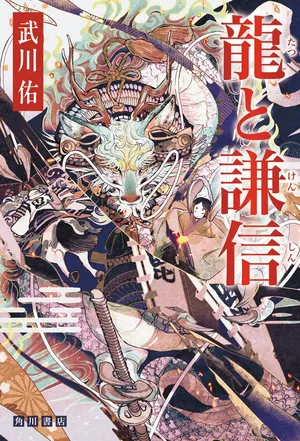

『龍と謙信』

(武川佑/KADOKAWA)2090円(税込)

父を追い落とした長尾景虎(のちの上杉謙信)への復讐のため、母から男になるよう命じられた於龍。彼女は景虎を憎むが、当人は於龍のことを「面白い」と気に入ってしまう。さらに、長尾の重臣たちも景虎の越後支配を盤石なものにするため、於龍を利用しようと画策し……。於龍と景虎が、愛憎を超えて結んだ絆とは。歴史に埋もれた「謙信の妻」を鮮やかに浮かび上がらせる、気鋭歴史作家の書き下ろし長編。