原爆投下後、家に向かうもたどり着けず、途中で会った同級生たちと夜を明かす/わたくし96歳が語る 16歳の夏

公開日:2025/8/9

※本記事には実際に体験した戦時中の描写が含まれます。ご了承の上お読みください。

戦後80年を迎え、戦争体験者や被爆体験者の方々から直接お話を聞ける機会は年々貴重になっています。

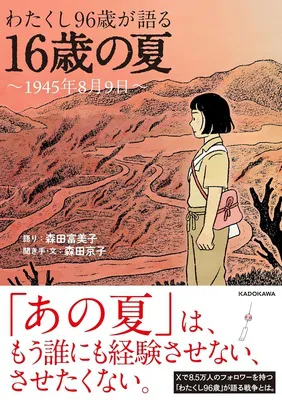

紹介するのは、8.5万人のフォロワーを持つXアカウント「わたくし96歳(@Iam90yearsold)」で日々の活動を発信している森田富美子さんが、戦争の記憶を語った書籍『わたくし96歳が語る 16歳の夏 ~1945年8月9日~』。

1945年8月9日、長崎で被爆した森田さんは当時16歳。戦後の人生において語ることを避けていた「あの日」の記憶を1冊にまとめました。

本書は、「カタリベ」になろうと決心した森田さんと、長女の京子さんが書き溜めていた「著者の記憶」をもとに完成させた、カタリベの記録です。

※本記事は『わたくし96歳が語る 16歳の夏 ~1945年8月9日~』(森田富美子:語り、森田京子:聞き手・文/KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました

家族は大丈夫だと信じていた

1945年8月9日13時〜20時(原爆投下から9時間)

船はいつもと違う場所に着きました。いつもは長崎駅から1キロもない大波止という港です。しかし、その日は大波止から南に2キロほど下った松が枝という所でした。着くと工員も男子生徒も女学生も皆一斉に船を降り、駆け出しました。

途中まで3人ほどの友だちと一緒だったと思いますが、よく覚えていません。どこかではぐれたのでしょう。私はひとりになっていました。ひとりで長崎駅の方を目指しました。駅を過ぎて電車通りを真っ直ぐ3キロほど北に行けば我が家です。「ただ、真っ直ぐに」それだけを思いました。

ところが、大波止を過ぎたあたりから、空気が熱くなり始めました。長崎駅まで5分ほどの五島町まで来た時、駅の方から迫る火の熱気はさらに強くなりました。我慢できず、近くにあった防火用水の水を3杯、頭から被りました。それでも熱くて、足が前に出ません。長崎はすり鉢状の地形です。すり鉢の底が燃えているのなら、上から回るしかありません。一旦、東に向かい、山道を伝って北に向かうことにしました。

墓地を通り、やっと農道に出たところで、3人の同級生と出会いました。私とは違う工場から逃げてきたようです。私たちは、そこにいた数人の男の人に「ここから先は行かない方がいい」と止められました。その人たちと一緒に私たちも道端で夜を明かすことにしました。爆弾がどこに落ちたのかは、まだわかりませんでした。

日が暮れ始めると、水を被って濡れた服が冷え始め、凍えるような寒さが襲って来ました。私は、ガタガタ震えながら膝を抱えていました。3人の友だちも、ただ黙ってじっとしていました。

夜になると、負傷した人たちが次から次へと上がって来ました。そのひとりひとりが信じられないような火傷を負っていました。服はボロボロ、饅頭くらいの大きさの水ぶくれが顔や手足にいくつもできた人たち、顔がパンパンに腫れ上がっている人たち、その場で倒れる人たち。みんな「駅周辺でやられた」と言っていました。

私たちは、その人たちを見ることができず、顔を伏せました。そのまま顔を上げることができず、ずっと俯いていました。私は寒さと不安で震えるばかりでした。

夜が深まるにつれ、上がってくる負傷者の数が少なくなってきました。よろよろと今にも倒れそうな人たちは、上の方に家がある人たちでしょうか。必死に帰ろうとしているのだと思いました。

月明かりの下、肩がけの布袋からおかあさんが持たせてくれていた5センチくらいの大きな乾パンを出しました。被った水で湿気ってはいましたが、4〜5個の乾パンは友だちにも1個ずつ分けてあげることができました。お腹が空いているのかどうかもわからないまま、私たちはそれを大切に食べました。

<第4回に続く>