歌人・岡本真帆が『死にプロ』をイメージした連作短歌を詠む!「恋人じゃなくてもきみは優しいね」切なくも美しいラブストーリー【インタビュー】

公開日:2025/7/28

こんなに想っているのに伝わらない。“すれ違い”と“寄り添い”の切なさ

――オリアナは過去の記憶があるのに、ヴィンセントは記憶がない。そんなふたりが“出会い直す”という構造が、切なさを際立たせつつ、恋愛ものとしての魅力もいっそう高めていますよね。

岡本:片方だけが覚えていないというのは、やっぱりすごく大きなポイントだなと思います。さらに物語が進むにつれて、今のヴィンセントが前世の自分に嫉妬する場面もあって「もう、そんなことで!」と、呆れながらも可愛くてたまらない(笑)。そういうところも含めて本当に好きなんです。

そんな“今”と“過去”のヴィンセントの対比で、特に印象的だったのが舞踏会のシーン。ペアになってほしいと願って、立派なバラの花束を手にした過去の彼と、不器用ながら一生懸命つくった花束を抱えた今の彼。今と過去のヴィンセントがオリアナに想いを伝えるあの場面は、思わず胸が締めつけられました。どちらも本当に素敵で、グッとくるものがありましたね。

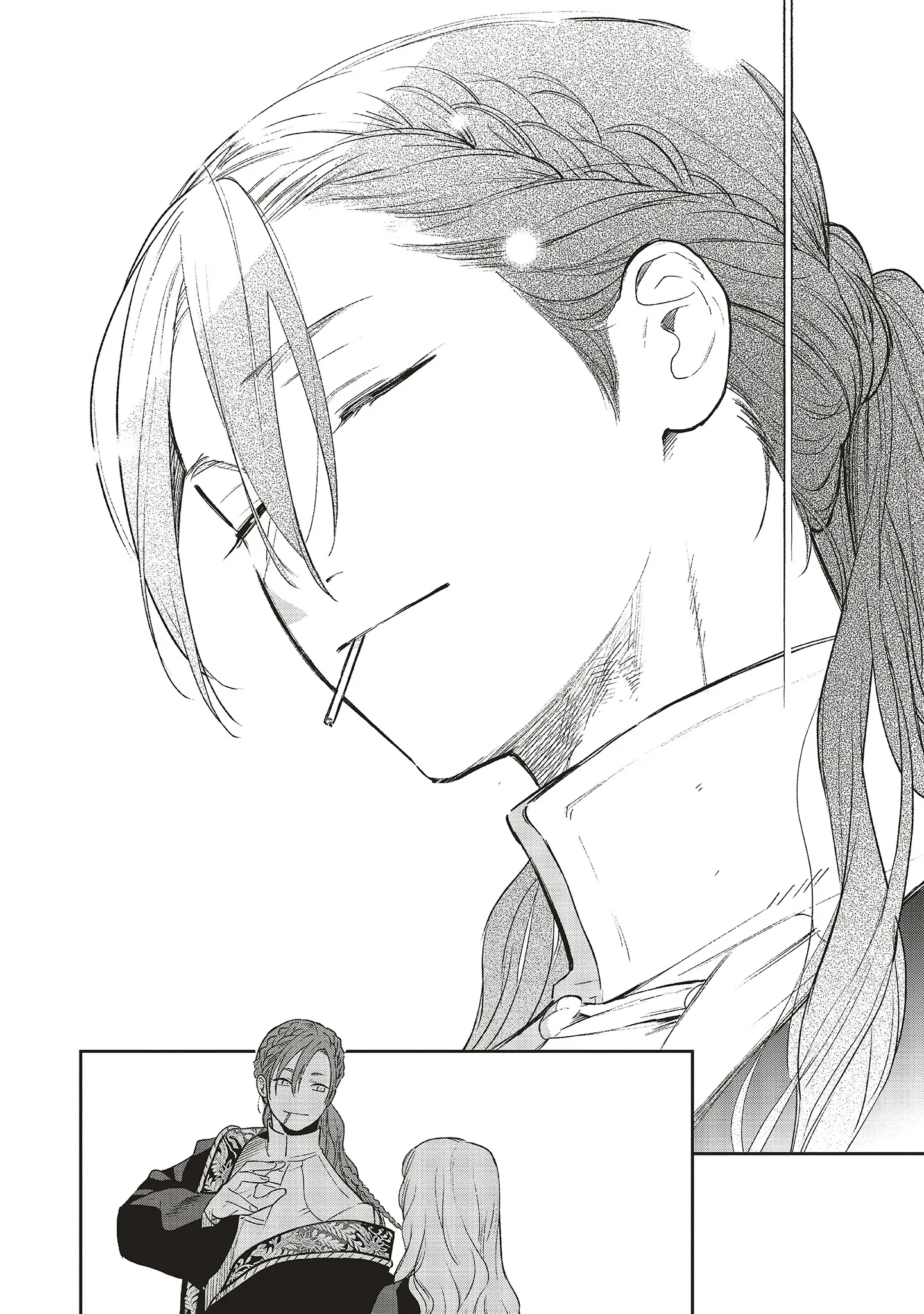

かっこよくて完璧な“過去の自分”に嫉妬しながらも、それでも懸命に思いを伝えようとする今のヴィンセント……。悔しさを抱えながらもまっすぐに向き合おうとする姿に心を打たれます。

――まっすぐさでいうと、オリアナもヴィンセントに負けていませんよね。

岡本:そうなんですよね。ヴィンセントを守りたいという一心で、そばにいるために必死に勉強して、彼に追いつこうとする姿とか。寂しさを抱えながらも明るくふるまおうとする一面もあって、もう「この主人公、大好きすぎる!」って思いながら読んでいました。

しかも、ヴィンセントへの気持ちをひた隠しにするわけじゃなくて、ちょっとずつこぼれちゃうんですよね。つい口に出しちゃったり、態度に出たり。そういうところも本当に愛おしくて。健気で、応援したくなるし、やっぱりすごく魅力的なキャラクターだなって思います。

――他にお好きなキャラクターを挙げるとしたらいかがですか?

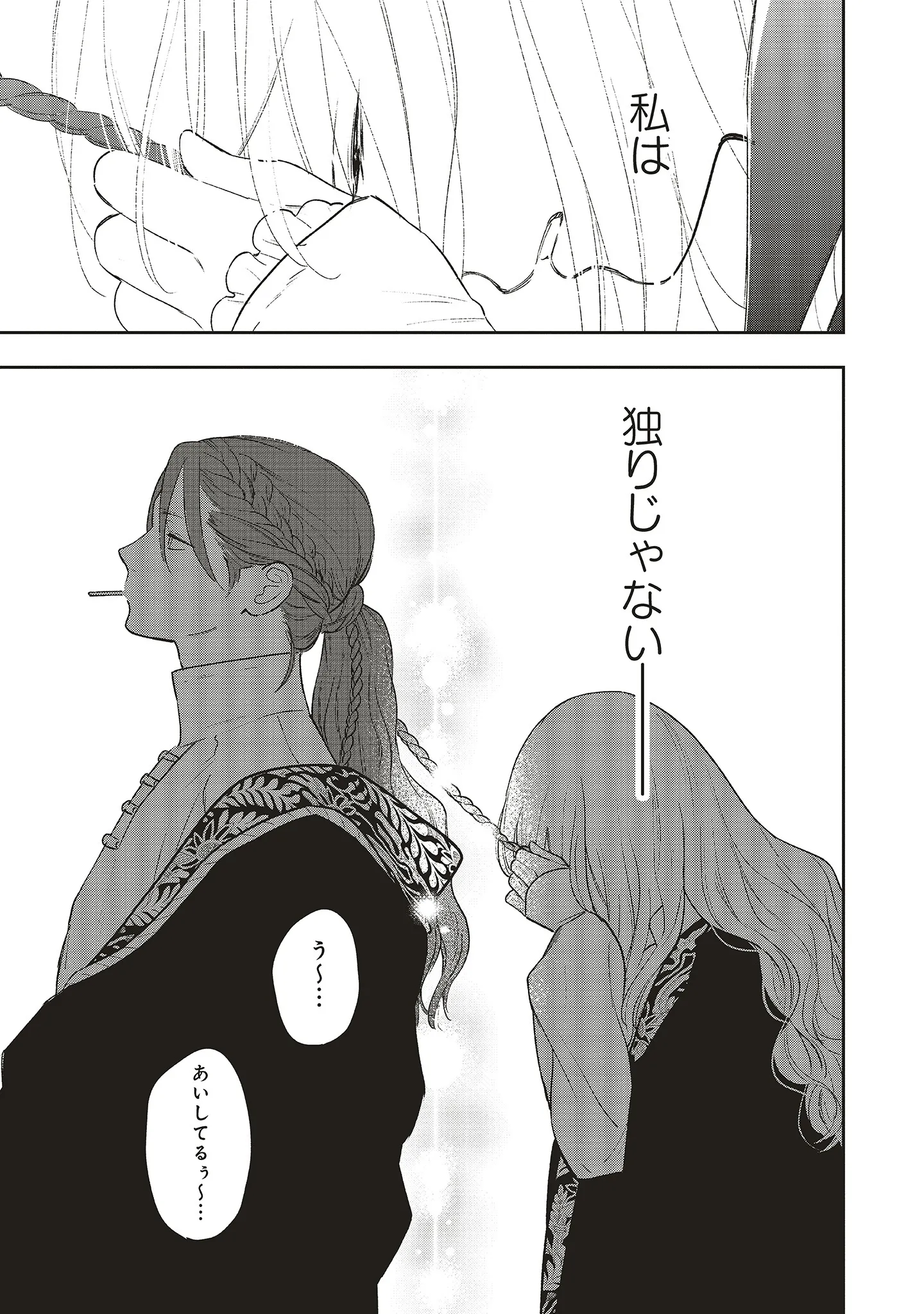

岡本:やっぱりミゲルですかね。2巻のミゲルがとにかく好きなんです。オリアナとヴィンセントがすれ違ってしまって、結局お互い素直になれず、会話さえできなくなってしまう。そんななか、一人で寂しい気持ちでいるオリアナの隣に、そっとミゲルがやってくる。原っぱでふたりが言葉を交わし、オリアナがミゲルの髪を編むあのシーンは、涙なしでは読めません。

オリアナの周りにいる人たちはみんな優しくて温かいんですが、そのなかでもミゲルは、オリアナの切なさにちゃんと気づいて、寄り添ってくれる存在なんですよね。だから今回の短歌連作をつくるにあたっても、ミゲルのことは絶対に入れたいと思っていました。

そんなふうにミゲルのことを考えながら読み返していたとき、髪を編む場面に差しかかって「あれ? やっぱりここ、意味深すぎない?」と急に引っかかったんです。初読のときは、ただの切ないシーンだと思っていたのに、ふと「このミゲル、なんかあるぞ」と(笑)。それから原作を最後まで読んで、あの場面をもう一度見返したとき……。もう、胸が熱くなりました。ミゲルのことを思うと、本当にたまらないです。

世界に入り込むか、人物のそばにカメラを置くか。短歌が生まれる瞬間

――ここからは、今回書き下ろした短歌についてお伺いしていきます。今年の4月に発売された『落雷と祝福 「好き」に生かされる短歌とエッセイ』でも、お好きな作品について短歌とエッセイで綴られていましたが、今回のコラボレーションで作り方に変化はありましたか?

岡本:作品からインスピレーションを得て短歌を詠むときって、実は色々な作り方があるんです。例えば、『落雷と祝福』に収録した「PUI PUI モルカー」の短歌は、あの世界に自分がいたらどんな生活をしているだろう、という設定から作歌しています。もし自分にもモルカーがいて、一緒に出勤していたら、どんな会話をしてるんだろうと。作品のキャラクターを詠むというよりは、その世界観のなかで自由に遊んでいるような作り方です。

「シン・ゴジラ」も同じアプローチで、ゴジラが襲来した東京のその後に自分が生きていたら、どんな風景を見て、どんなニュースを耳にして、何を思うだろうという想像から短歌を詠んでいます。作品の世界のなかで、新しい視点をつくるような方法ですね。

一方で、「チェンソーマン」や「ゴールデンカムイ」では、また別のアプローチで作歌しています。私は基本的に、その作品の“いちばん良いところ”が短歌にきちんと表れているのが理想だと考えていて、それが「キャラクターそのもの」にある場合には、先ほどお話ししたようなアプローチは適さないと思っているんです。「モブ視点で見たものは本質じゃない」と言いますか、いわゆる“モブ視点”から詠もうとすると、そのキャラクターが持つ信念や、物語の核となる魅力には、どうしても迫りきれないと感じるんです。

だからその場合は、主人公や登場人物のすぐそばに“カメラ”を置くようなイメージで、原作には描かれていない角度から人物を見つめています。すでに描写されているシーンであっても、そこに心情を加えたり、逆に視点を引いて客観的に描いたりする。映画のなかで「この場面、どこから撮る?」と考えるような感覚に近いかもしれません。

――なるほど。今回の『死にプロ』に関しては、どのようにして膨らませていったのでしょうか?

岡本:今回はまず、この作品のなかで印象的だと思ったシーンや、個人的に好きだと感じた場面をいくつかピックアップするところから始めました。そのうえで、それらがどういう形で短歌にできるかを模索していったんです。

候補としては、おそらく10個くらいのシーンを挙げていたと思います。それぞれ実際に五・七・五・七・七の形にはめてみて、短歌として詠んだときに読み味があるかどうか、余白から他の何かが感じられるか……。そうした観点でひとつひとつ丁寧に精査していきました。そして最終的に、この5首に絞り込んだという流れになります。

――厳選された5首は、結果的にオリアナ、ヴィンセント、ミゲルと、それぞれのキャラクターたちの切ない思いが連なる、素晴らしい連作短歌になりましたね。

岡本:ありがとうございます。今回はやはりバランスも意識しながら作歌しました。『死にプロ』は、オリアナがヴィンセントを想う視点だけでなく、ヴィンセント自身も彼女にヤキモキしたり「好きだ」という気持ちを抱いている。その両者の感情が交差していることが、この物語にとって大切なポイントだと思ったんです。さらに、オリアナのそばにはミゲルという支えとなる存在がいるという点も、見逃せない要素です。

普段、連作短歌をつくるときは視点を統一することが多いんです。例えば、全編をオリアナの目線で描くとか、あるいは完全に第三者の立場から俯瞰して描くとか……。けれど今回は、おそらくさまざまな形で短歌をご活用いただくことも想定されていたので、オリアナだけではなく、あえてヴィンセントやミゲルの視点も織り交ぜました。