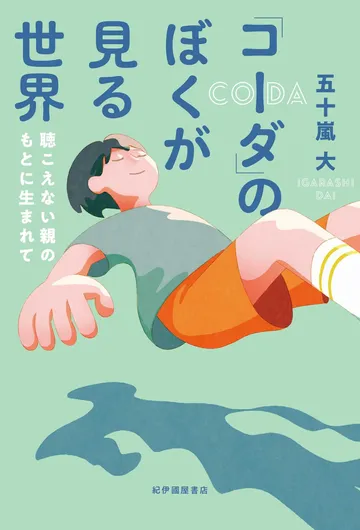

なぜ?「自分も耳が聴こえなければよかった」聴こえない両親のもとに生まれた著者がつづるノンフィクション『「コーダ」のぼくが見る世界』【書評】

公開日:2025/7/24

社会において「常識」は日々更新されている。近年の必須科目はなんといっても「多様性の理解」であろう。ふだん何気なく使っている言葉が誰かを傷つけていないか――それを避けるべく「差別と受け取られかねない単語」をせっせと覚えるのは間違った学習法だ。肝要なのは、自分を含めた「多様」な人々同士、気持ちよく暮らすにはどのような思考が必要かを根本的に理解すること。

25年夏の「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書になっている『「コーダ」のぼくが見る世界―聴こえない親のもとに生まれて』(五十嵐大/紀伊國屋書店)は、そうした理解を助ける1冊だ。

自分とは異なる人々と、ともに暮らしていくために

「コーダ(CODA)」とは「Children of Deaf Adults」をもとにできた言葉で「耳の聴こえない、あるいは聴こえにくい親のもとで育った、聴こえる子どもたち」を意味する。この言葉がアメリカで生まれたのは1983年。アメリカではコーダに対する研究が盛んで、支援体制も整っているという。冒頭、自身もコーダである著者はこう語りかける。

障害があるのは親であって、コーダ自身は聴こえるのだから、生きるうえでなんの問題もないだろう」と考える人もいるかもしれない。その意見も理解できる。けれど実は、コーダにはコーダ特有の問題がある。そこになかなか目を向けてもらえないからこそ、コーダ当事者はたったひとりで困難を抱えがちだ。ぼく自身もそうだった。

コーダは「聴者」でありつつも、一般的な「聴者」とまったく同じ世界を生きているのではない。ろう者とも聴者とも違うアイデンティティが存在するからこそ、「コーダ」という言葉が必要になったのだ。

著者の場合は、両親ともにろう者である。幼いころから自然に親の「通訳」を務める機会が多かったが、それに対して「頑張っていて偉いね」「大変だね」と言われることに違和感を覚えたという。言った側は労るつもりでも、その言葉によって「自分はそんなに大変な環境にあるのか」という想いに苛まれるのだ。

体験にもとづきながら一つひとつ開示されていくコーダの苦悩は想像を絶する。たとえば自分にとってろう者は極めてふつうの存在なのに、周囲の人からは「ふつうとは違う」という目で見られること。ちらりとでも「聴こえる親が欲しかった」と思ってしまえば、それに罪悪感を覚えざるを得ない。また、親との意思の疎通が細かいところまで行き渡らないもどかしさから、ときには「自分も耳が聴こえなければよかった」と思うという。

さらには童謡やポップスの歌詞に合わせて手話をつける「手話歌(しゅわうた)」、ろう者を美しく描くドラマについてなど、感情を率直に吐露しながら課題を説く語り口はやわらかくも論理的。コーダやろう者について「知ってもらえる」で終わらせず「次の段階へ進まなければいけない」と力強く宣言する態度に、現代人として責任を感じずにいられない。

すべてのマジョリティとマイノリティをわがこととして考える術、物事の見方を伝える優れたノンフィクションである。

文=粟生こずえ