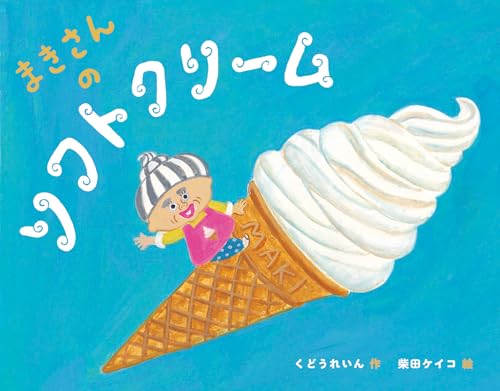

くどうれいん「絵本は何を書くよりも生き様が出る気がします」しがらみ脱ぎ捨て、のびのびと書いた絵本『まきさんのソフトクリーム』に広がる自由な世界【インタビュー】

PR 公開日:2025/7/25

ソフトクリーム屋のまきさんが、店を訪れる個性豊かなお客さんに合わせてソフトクリームを作ってくれる。でも、まきさんはサービス精神旺盛な性格でソフトクリームはどんどんどんどん大きくなっていき……。「ぐるんぐるん」「ちょん」と擬音を使ったリズミカルな展開とコミカルなキャラクターがたくさん登場する絵本『まきさんのソフトクリーム』は、エッセイや小説、短歌と幅広く活躍する作家・くどうれいんさんの作品。本作に込めた思いを、くどうさんに伺った。

何もかもから自由になったお話を作りたかった

――この『まきさんのソフトクリーム』、ひたすらに可愛くてのびやかで、ページをめくるたびに心がはずみ、どんどん伸びるソフトクリームのように心も外へと飛び出してきそうな、とても素敵な絵本でした。

くどうれいんさん(以下、くどう):まさに、のびのびした絵本にしたいという思いで書きました。いい絵本というのは、主人公が何かを得たり成長したり、子どもに学ぶものがあるようなお話でなくちゃいけないと思っていた時期もあるけれど、いざ自分で絵本の文章を書くとなったとき、読んでいる人が「おいおい」とツッコミを入れたくなるくらい、とんでもなく自由な物語のほうがいいな、私はそういう絵本が好きだったなということを思いだしたんです。たとえば、長新太さんの『ゴムあたまポンたろう』(童心社)とかです。

――頭がゴムでできている男の子が、山やおばけの頭などにぶつかりながら、ぽんぽん飛んでいくお話ですね。

くどう:もうとにかくすごいんです、としか言いようがない(笑)。改めて長新太さんの絵本をいくつか読み返したときに、こんなにも自由な発想で紙の上を遊んでいる大人がいるなんて、と衝撃を受けたんです。私も、そういうものを作りたい、と思いました。親が子どもに読ませたくなるようなお行儀のいいものを書かなきゃ、と思っていたけど、考えてみれば子どもだった自分は大人になんて何も言われたくなかったし、何を言われても嫌でした。

――押しつけがましさに、子どもは敏感ですしね。

くどう:それよりも、魂をどんどん剥いて、私も子どもみたいなつるつるの状態で書こうとすることが大事なんじゃないかと思ったとき、この作品では、物理的な制約も全部いったん無視して、何もかもから自由になったお話を描きたいと思いました。それで思い出したのが、ソフトクリームが渦巻き続けるというイメージがいつか書きたいものとして自分の中にずっとあって、ソフトクリームが止まらない、ただその一点だけで書き進めてみようと思いました。

――まさに、教訓も成長も一つもないのがこの絵本のよさですが、子どもが読んでげらげら笑いながら楽しむ姿が想像できる、そういう「読ませてみたい」もあるんだなと発見でした。

くどう:うれしいです。ただ可愛いだけの絵本にもしたくなくて、とにかく自由でありたいということも大事にしていました。こんなに好き放題やっていいんだぞ、と示せる作品にしたかった。子どもの頃の私は、主人公を指さして「だめじゃん!」って笑うのが好きだったのに、大人になればなるほど「だめじゃん!」が枷になって、窮屈な場所に自分を閉じ込めてしまうんです。私自身もそこから解放された気がして、書いていてとても楽しかったです。

――まきさんのお店にやってきた最初のお客さんが子どもだったから、おまけして4段のソフトクリーム。山登りのおばあさん三人組には5段、おすもうさんにはもっと段を増やしていく姿に、「おまけ」ってなんだろうって思わされるのもよかったです。

くどう:私の、生来のサービス精神が発揮されています(笑)。そこまでやらなくていいじゃない、と言われることもあるだろうけど、やりたいんだからやらせてくれよ、と言いたくなる気持ちになる。そこも、自由の大盤振る舞いです。

――たまにソフトクリームの機械で、自分でやってみると、意外とうまく巻けなくて、止められなくなるってことがあるじゃないですか。「えーっ、これどうしたらいいの?」って笑っちゃう。読みながらその楽しさも思い出しました。

くどう:あれ、意外とぐらぐらするんですよね(笑)。バイキングやカラオケなどで自分で巻けるソフトクリームがあるとついついうれしくなってやってしまう。「食べたい」よりも「巻きたい!」が勝つあの魅力を書きたくて。私の生まれ育った岩手に、マルカンビル大食堂の十段ソフトクリームという名物があるんですよ。家から車で1時間半くらいかかるので、しょっちゅう食べていたわけではないけれど、デパートの屋上にあって、おはしで食べるでっかいソフトクリームはそれだけで多幸感にあふれていた。そんなことも思い出しました。

柴田ケイコさんの絵に自分の擬音が溶け込んでいるうれしさ

――くどうさんにとって、ソフトクリームってどんな存在ですか?

くどう:岩手では、家族のおでかけというと、だいたい車で移動します。そうすると必ず道の駅に立ち寄ってソフトクリームを食べていた。休日に食べる特別なうれしいもの、という印象はあります。あと、ひとりではなく、誰かと一緒に食べるもの。私、実をいうと甘いものはそんなに得意じゃなくて、ソフトクリームも必ず誰かと分けあって食べるんです。それもまた、特別な記憶なんです。

――柴田ケイコさんの絵も自由ですよね。短い文章からこんな世界観を想像するのか!と驚きましたが、こういう絵にしてほしい、などのご相談はされたんですか?

くどう:相談なんて全然、もう好きなようにしてください!と思いました。いったんお預けして好きに描いていただこう、と。縦開きで大きなソフトクリームを描いていただくのも柴田さんからのご提案でした。ソフトクリームが伸びっぱなしで、まきさんがお店を出て行ってしまう、という物理的なことを全く無視したテキストでもあったので、リクエストと言うよりも、こんなにはちゃめちゃですみませんと思って……!

――そうなんです。だからご自身で絵を描くわけでもないのに、その文章を書いたくどうさんがすごいなと思いました。

くどう:先ほどお話ししたとおり、この作品は物理的な制約から自由になりたかったし、こんなの絵で表現できないんじゃないかな、なんてこともひとまずは考えずに書いてみたかったんです。そうしたら、あがってきた柴田さんの絵には私が想定していた以上の跳躍があり、それなのに確かな手触りがあるのがすごいと思いました。まったくのファンタジーとも言い切れない、リアリティがあったんです。「ここまでやれるのか!」と感動しました。

――どのあたりにリアリティを感じましたか?

くどう:やっぱり「ぐるん、ぐるん」と巻かれるソフトクリームの質感です。「これ、知ってる」と誰もが思うような、絵の中から取り出せそうなリアルなソフトクリーム! 巻き終わって「ちょん」の表現に、心を射抜かれました。柴田ワールドに自分の擬音が溶け込んでいることもうれしかったです。

――手にしたときにちょっと垂れる感じとかも、リアルでしたね。

くどう:冷たさと重さが同時に手に落ちるような感覚を味わえますよね。柴田さんの絵は視覚的なインパクトを与える技術に長けていて、かつ遊び心満載のパワフルな絵を描ける方、という印象があります。ページをめくるたびにこちらの想像を超える表現にあふれている。その柴田さんにすべてをゆだねられる心地よさもありました。

――今作も、ページを突き破ってきそうな躍動感がありますね。

くどう:絵本を読むのは、体力がありあまっている子どもたち。そんな子どもたちが、自分と同じくらいかそれ以上のエネルギーにあふれた絵本に惹かれるのは必然だと思うんです。可愛いとかほっこりするとか以前に、根源的なパワフルさに満ちていることが絵本においては大事なのだと。今作のソフトクリームも、そんな力強さを感じる存在になったらいいなと思っていたら、生命力がみなぎるような存在として迫ってきたので、めちゃくちゃカッコいいなと思いました。

――個人的には「まきさんたら!」の一文だけのページが好きです。その一文にも、エネルギーがあふれています。

くどう:もともとこの作品は、福音館書店さんの「こどもに聞かせる一日一話」という企画のために書いたショートストーリーを加筆修正したものですが、「まきさんたら!」は絵本にすることが決まってから加えました。この一文さえあれば、あとはどんなに遊んでもらってもじゅうぶんだ、と威勢よく柴田さんに託しました。そうしたら、ぐるぐるソフトクリームを無限に巻いていくまきさんについていく「町の人」にもたくさんの個性が生まれていて、それもうれしかったです。

――表紙のカバーをはずすと、町の人たちが名前つきで紹介されているのも楽しいですね。

くどう:ソフトクリームを作る機械はソフロボくんで、コーンが入っているのはコンボくんと、柴田さんが名づけてくださったんです。せっかくだから全員に名前をつけたらどうかと担当編集者さんに言われたときは、心が躍りました。それで、魚屋のおじさんは、私の大好きな岩手の回転寿司屋さんからいただいてセイジロウ。ウサギはマルカン大食堂から。おばあちゃん三人衆は、冷麺、じゃじゃ麺、わんこそばからとって、れいさん、じゃじゃさん、わんこさん、です。

――岩手愛にあふれている!

くどう:ほかにも、私の好きなお店やお菓子などから名前を付けて楽しかったです。子どもの頃、つちだのぶこさんの『でこちゃん』(PHP研究所)や、「バムケロ」シリーズが好きだったんですけど、本編とは関係のないキャラクターまで愛らしく描かれているところにグッときたんです。いつか私もそういうことがやりたいなと夢見ていたことが、今回、叶いました。

――小説やエッセイ、短歌など、さまざまに表現をされるなかで、絵本だからできることはどんなことだと思われますか?

くどう:絵本は、何を書くより生き様が出るような気がしているんです。自分はいったい何を楽しいと思うのか、自分がどういう人間なのかを絵本を通じていちばん向き合わされる。どういうものにしたいとか、どう思われたいとか、そういういろいろな“しがらみ”を脱ぎ捨てて書くことが大事なのだろうなと思うし、怖いけれどそのぶん、おもしろさも感じます。私が自由であればあるほど、きっと柴田さんも自由に表現してくださる。ただそれだけを信じていました。

――最初の話と重なりますが、いいものにしよう、何かを伝えようという意識は、読み手である子どもたちは一発で見抜きますもんね。

くどう:そうなんです。長野ヒデ子さんや、ささめやゆきさんなど、子どもの頃から読んでいた絵本の作家さんたちと交流する機会をいただいたとき、そのまま絵本に出てきそうな人となりであることに驚きました。小手先でどうにかなる世界じゃない、自分自身もまた絵本のような人間になっていかなければいけないんだと思ったとき、まだまだ人生経験もない私にどこまでできるだろうと本当に途方に暮れるような気持ちになって。けれどだからこそ、これからうんと時間をかけてもっと自由に豊かな人間にならなくちゃって思ったんです。

――なるほど。そういう個性が自然と滲む人ならともかく、「いいものを書かなきゃ」と意識した時点で、いい絵本ではなくなると。

くどう:生き様が出るということは、試されることでもあるけれど、自分らしさを追求できる度量が絵本にはあるということでもあります。余裕のない今の時代に与えられたこの贅沢な機会を生かして、これからも楽しみながら書いていきたいです。

取材・文=立花もも 写真=森清

くどうれいん

1994年、岩手県生まれ。著書に、エッセイ『うたうおばけ』『湯気を食べる』、絵本『あんまりすてきだったから』、歌集『水中で口笛』、俳優・戸塚純貴とのコラボ書籍『登場人物未満』など多数。初の中編小説『氷柱の声』芥川賞候補に。