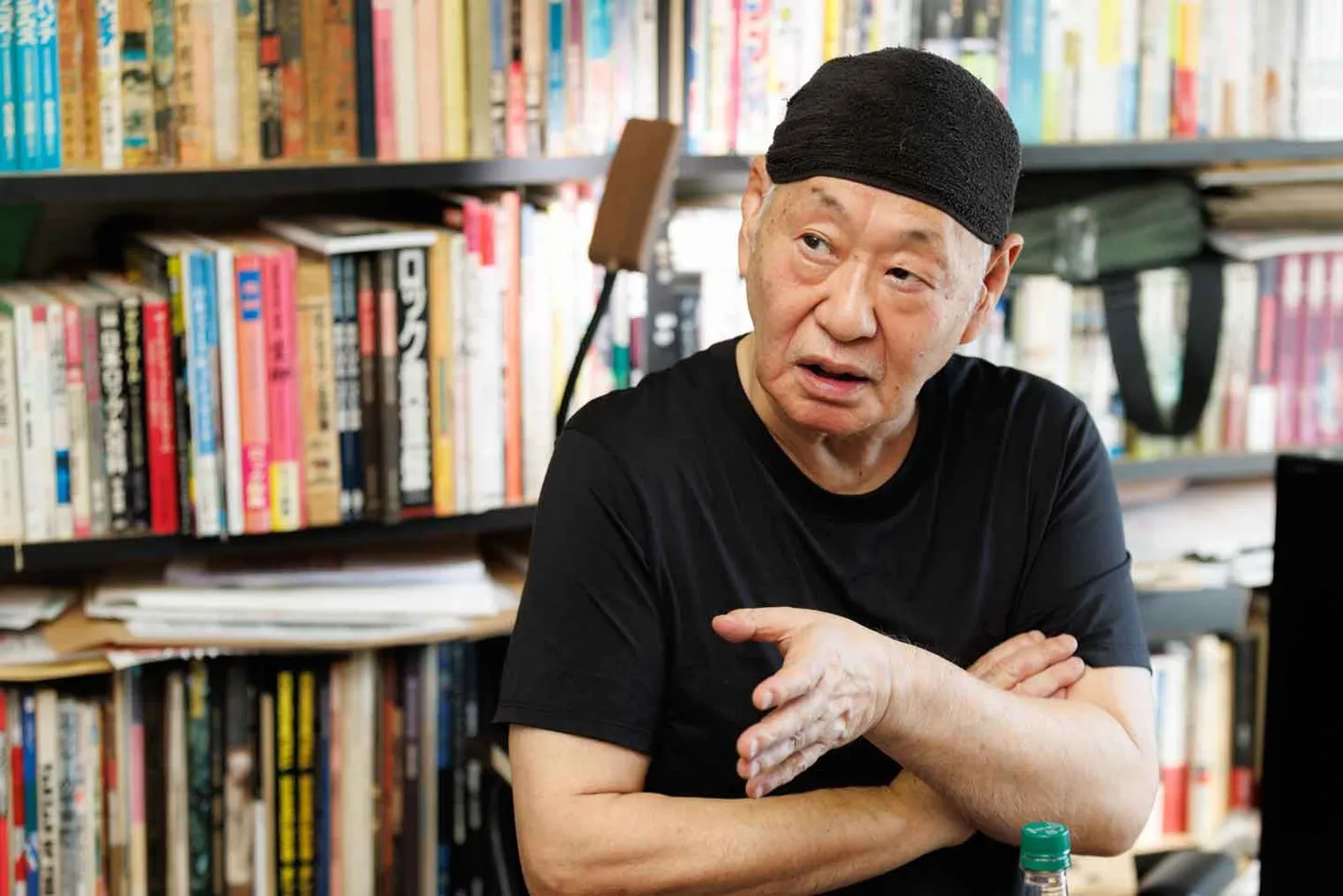

「エンタメって結局、反逆」泉谷しげるのパンク精神を支える2冊の愛読書【私の愛読書インタビュー】

更新日:2025/8/5

最後はいつも殴り合い!? 熱き青春時代

――泉谷さんが青春時代を送られた時代って、パンクの思想がユースカルチャーとして根付いた時代なのかなと思うんですけど、どうなんでしょう?

泉谷 どうだろうな。60年代は間違いなくそうだったけど、70年代は商売の時代。お金を儲けてしまった時代と言えるかもしれない。

――70年代は高度成長期でもありますもんね。

泉谷 そう。そこで若いヤツも「金金金」になりましたよね。その象徴が大ブームになった矢沢永吉さんの自伝『成りあがり』(角川文庫)。70年代、若者も大人も金を稼ぐ方向を目指して、戦争を経験した先の大人を断絶しようとしたんです。そこで生まれたのが、ニューファミリーという言葉。要はおじいちゃん、おばあちゃんの面倒はみたくないという核家族ですね。75年辺りを境にそういう時代に変化していって、各家庭からぬか漬けが消えたんです。

――ぬか漬け、漬けている方は少数派で、買うものになりました。

泉谷 とにかく自分たちの時代は、演劇やフォーク(ソング)で世の中を変えてやるみたいな意志の時代。誇大妄想も入って、どの作家も「この1冊で世の中を変えるんだ!」みたいなことを言うもんだから、「そんなバカなことできるもんか」と作家同士で大喧嘩。どの分野のエンタメでも勢力を持った人間ってのは保守的になりがちですけど、映画業界なんて巨大産業になっちゃいましたから特にそうで。そのカウンター勢力として、ゲリラ映画みたいなのもどんどん出てきて、そいつらが新宿のゴールデン街辺りで「あの表現は何だ」「カットの繋ぎがどうだ」と、だいたい喧嘩ですよね。

――皆さん、血の気が多い。

泉谷 俺も(映画監督の)大島渚さんや若松孝二さんの現場に呼ばれていったけど、最後はだいたい殴り合い。熱き青春時代ですよ。それはフォーク仲間もそうでしたね。みんな、「俺の歌は最高だ!」ですから。それは致し方ない部分もあって、我ら団塊の世代ですから人数が多い。割って入らないとすぐに場所がなくなってしまうので、実生活に競争が組み込まれているんです。相手に遠慮していたら勝ち残れないという強迫観念もある。それは、子どもの頃から始まっていて、中学生の時、俺が勉強しないもんだから先生に、「お前、ここから奈落に落ちるか?」とはっきり言われてね。「高校なんてどうでもいいよ」と言って、ボコボコに殴られたんだから。

――今では考えられないです。