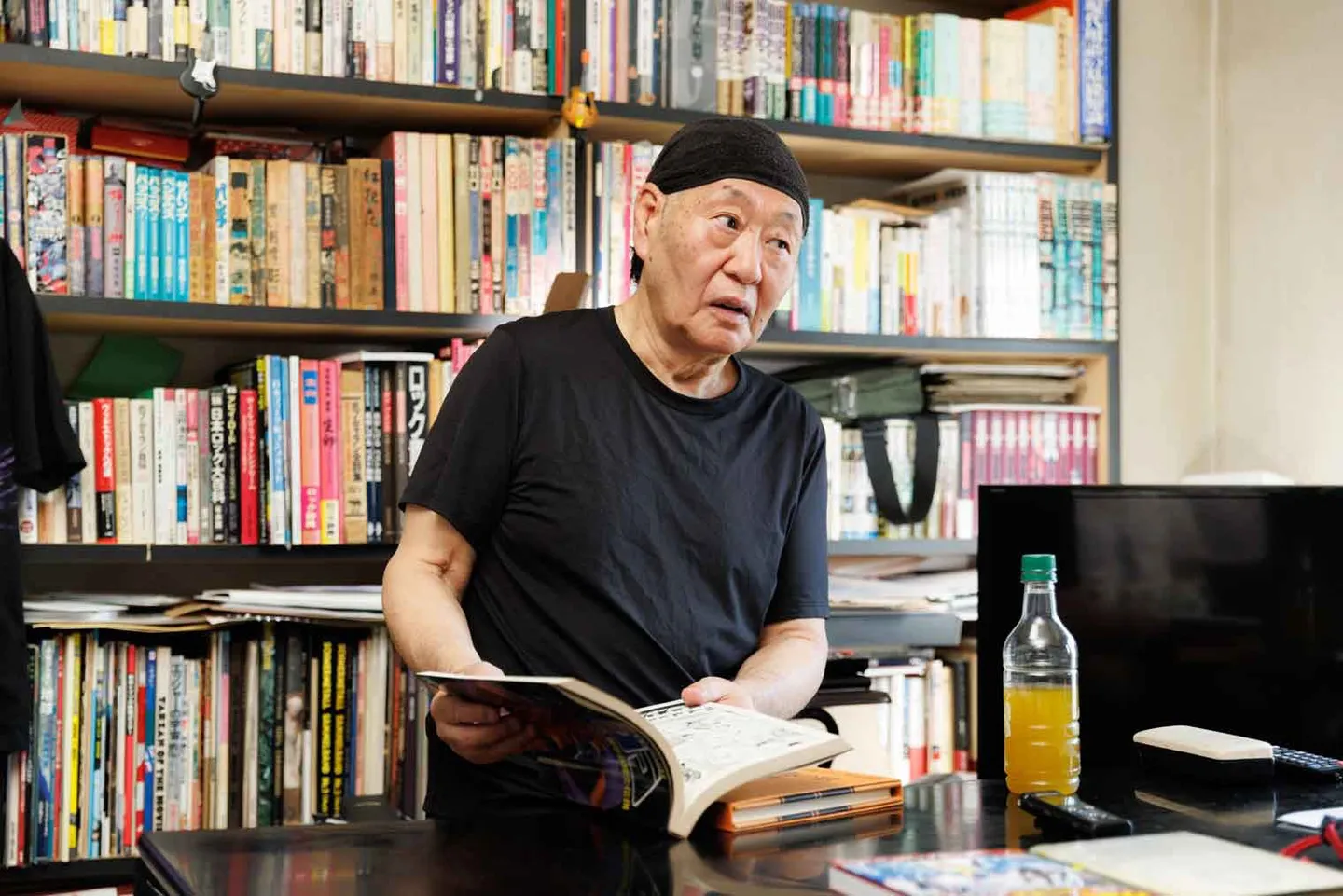

「エンタメって結局、反逆」泉谷しげるのパンク精神を支える2冊の愛読書【私の愛読書インタビュー】

更新日:2025/8/5

泉谷パンクマンガの主人公は女性版コブラ!?

――そんな流血の青春時代を送りながら、漫画雑誌「COM」や「ガロ」に投稿を繰り返していたとか。昔は漫画家を目指されていた?

泉谷 何かを表現したい思いはあったけど、漫画家になりたいという強い思いがあったかというとちょっと違う。そのムーブメントの一員になれたらいいなとは思いつつ、深入りはしたくないというか。ひとりでフラフラしてる風来坊が大好きで、学生時代から、「あれやりなさい、これやりなさい」って言われるのが苦手なタイプ。締め切りとか絶対に守れない。

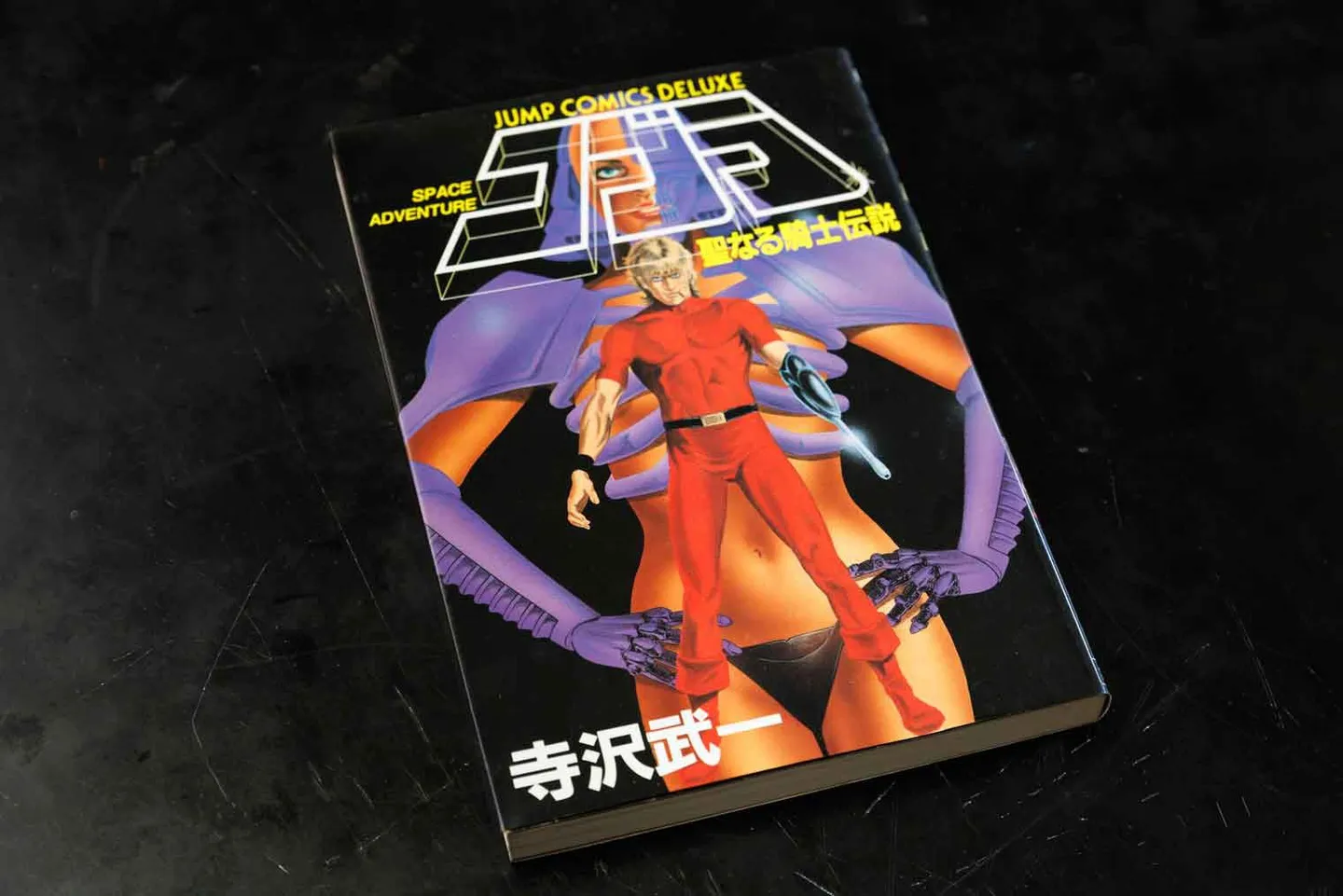

――今回、愛読書として挙げてくださった『コブラ』も一匹狼タイプですよね。

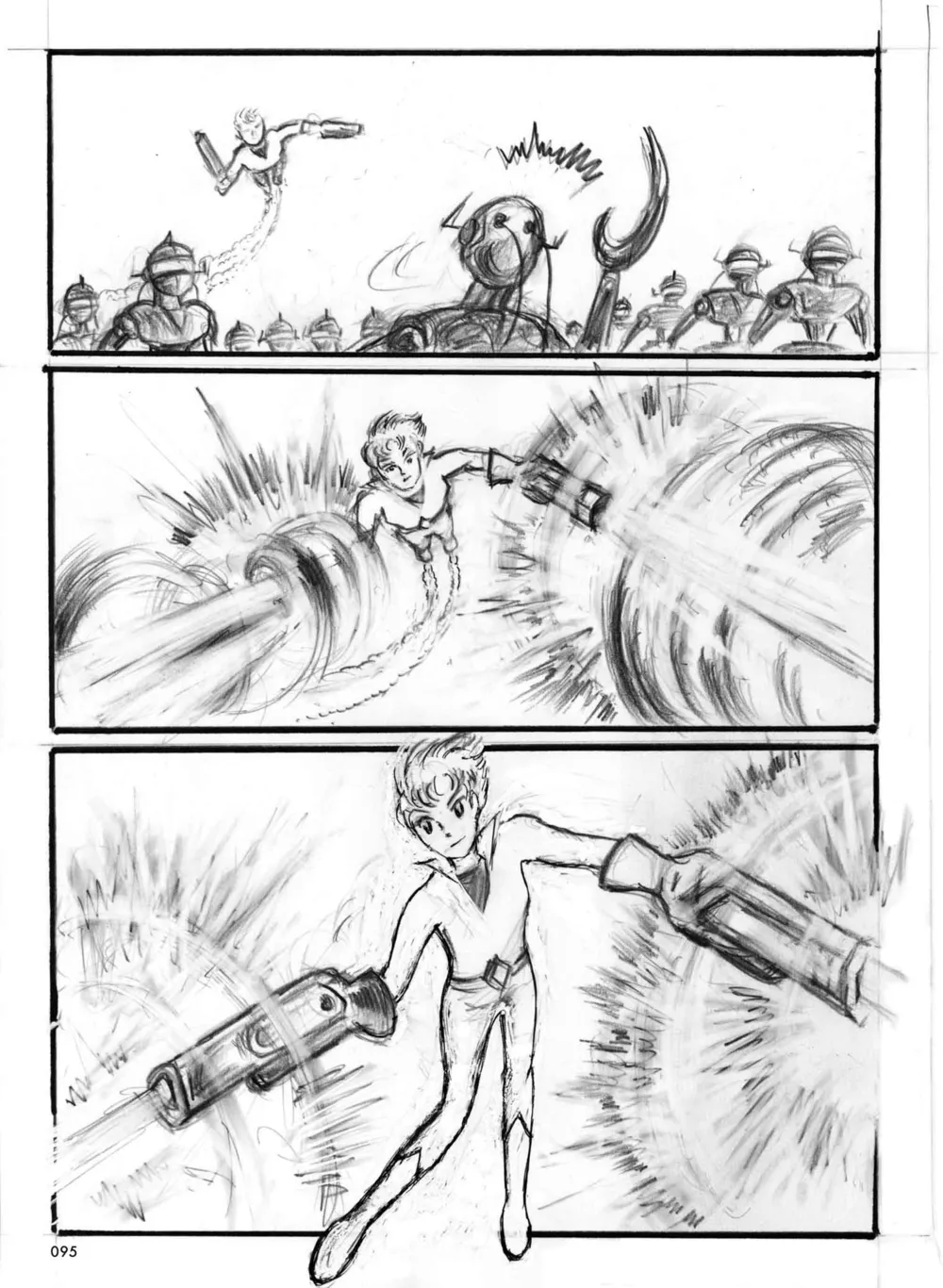

泉谷 そうですね。寺沢武一氏は絵が素晴らしい。実は『ローリングサンダー』を描く時も、『コブラ』を存分に参考にしました。特に主人公のハンドガン・ケイは、まんまコブラの女性版です。

――言われてみれば、ケイのハンドガンとコブラのサイコガンが重なります。

泉谷 70年代後半、ニュータイプのコミック誌『ヘビー・メタル』との出会いがあったんです。アメリカの雑誌だと思われがちですが、もともとはフランスの『メタル・ユルラン』という雑誌で、そこでメインを張っていたのがメビウスという漫画家。寺沢さんは絵柄も構図もその影響を受けているんですけど、それぐらいメビウスがすごかったということ。あれは真似したくなる。泉谷サイバーパンク画も、この大作家からの影響大です。

――スタジオジブリの宮崎駿監督もメビウス追悼号の「ユーロマンガ」VOL.7に、「真似したり、盗用するのはもっての他のこと、と思いつつ強烈な影響を受けました」とメッセージを寄せています。

泉谷 その通りですよ。漫画を描く人間の神様ですね。本人にそういう意志があったのかどうかは分かんないけど、導き度がすごい。そして、無駄な線がない。

――線で言うと、同じ号の「ユーロマンガ」に大友克洋さんもコメントを寄せていて。「メビウスのすごいのは、うまくてシンプルなところ。劇画全盛時代、もうちょっとさっぱりいかねーのかなと思ってた時に、メビウスを見て、ああ、これでいいんだなって思った」が印象に残っています。

泉谷 おそらく大友さんが言っているのは、太い線と細い線が自在に描けるGペンのタッチこそ劇画だという当時できたスタイルに対してなんでしょう。Gペンは素晴らしいペンですけど、大友さんはメビウスの端正な線に目をつけた。端正だけど、かえってそこに個性が出ているというかね。浮世絵だってそうじゃないですか。端正だけど、絵師その人の温かみというか人柄みたいなものが出る。

――今、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の影響もあってか色々な場所で浮世絵展が開催されていますが、絵師の個性が出ますよね。そして、髪の毛1本1本の描き込みにしびれます。

泉谷 髪の毛もそうだし、着物の柄もそう。あれは、すごい技術ですよね。肉筆画もそうだけど、木版画にする彫師もすごい。職人って、この世で一番すごいんじゃないかと思うんですよ。片手でパッと米を握って、毎回、同じグラム数になる職人とか。

――人間技なの?と思いますよね。

泉谷 それなのに、「俺が一番!」とか言わずに職人の範疇にいるわけじゃないですか。カッコイイと思いません? 人間っていうのはとんでもないスキルを身につけられるんだ、どんな人も油断できんなと思いますね。

――確かにですね。そして、先ほどの「この1冊で世の中を変えるんだ」というのと職人は真逆のイメージです。

泉谷 そうですね。まあ、本1冊で世の中を変えられるわけがないし、いかにそういうことを声高に言わずに表現ができるか、ですかね。俺の場合は、それが歌だったのかなと。だけど、そんなことを言うと、70年代の文化人とかから「緊張感がない」「平和ボケしてんじゃねぇ」とかすぐ言われたんですよ。俺はそれに対して、「平和ボケの何が悪いんだ」ってまた喧嘩。

――緊張しないでいい場面で、緊張する必要なんてないですよね。

泉谷 そうですよ。それなのに、「エンタメやる人間はこうでなければならない」「作家たるものこうあるべき」で、そうじゃない人間はダメだってすぐ採点するんだもん。審査員かお前は?という。それでなくたって俺なんて怒りやすいんだから。

――固定観念と泉谷さんには距離がありますね。

泉谷 目指すはセルフプロデュースですよね。自分発の考えがないんだったら、この仕事から引退した方がいいよ。とはいえこの仕事って、一個人の考え方を広く納得させようってんだから、考えてみたら傲慢な話だよね。

――でも、自分の気持ちを言語化できずにモヤモヤしているときに、エンタメに触れて、「こういうことだったんだ、スッキリ!」という経験をされた方も多いと思います。

泉谷 それがエンタメの一番大事なところで、小説や漫画、音楽の役割ですよね。つまり、「個の時間に入る」ということ。みんなで読むわけにはいかないじゃないですか。今の出版業界の状況は良くないかもしれないけど、一時的なことだと思いますね。スマホの通信代が高くなったら、また紙に戻りますよ。俺はそう思います。

取材・文=山脇麻生、撮影=島本絵梨佳

<第59回に続く>