「このシリーズ、まだある?」子どもがどハマり! 物語を読むだけで、自然と科学の知識が身につく“科学童話”【書評】

公開日:2025/7/26

小学3年生から始まる理科の授業。学べば学ぶほど楽しいものですが、中にはちょっと難しい用語や知識もあり、苦手意識を感じる子も少なくないようです。

理科好きキッズはもちろん、そんな理科が苦手な子にも推したいのが、『難問解決!コパチュのワクワク科学チャンネル』(タヨン:文、バムコ:絵/主婦の友社)です。物語形式で科学の知識が登場し、楽しく学べる1冊。筆者も小学3年の息子と一緒に読んでみました。

韓国で生まれた本書は、面白い話が好きな小学校の現役教師タヨンさんが文章を、愉快に描くことが得意な絵本作家バムコさんが絵を手がけたそうです。

主人公は、科学クリエイターのコパチュ。相棒のバニーと一緒に「コパチュのワクワク科学チャンネル」を運営していますが、科学の本を読むフリをしていつも居眠りばかり。そんなコパチュにバニーがすかさず突っ込む…という流れで本書は始まります。見開きに一つは絵が入っているので読みやすく、息子はすぐにコパチュとバニーのお話に夢中になりました。

ふたりのもとには、彼らが暮らす“風の村”で巻き起こるさまざまな謎やトラブルが舞い込んできます。森に幽霊が現れたという噂が出ることもあれば、コパチュが何者かに連れ去られてしまうような手に汗握る展開も…。

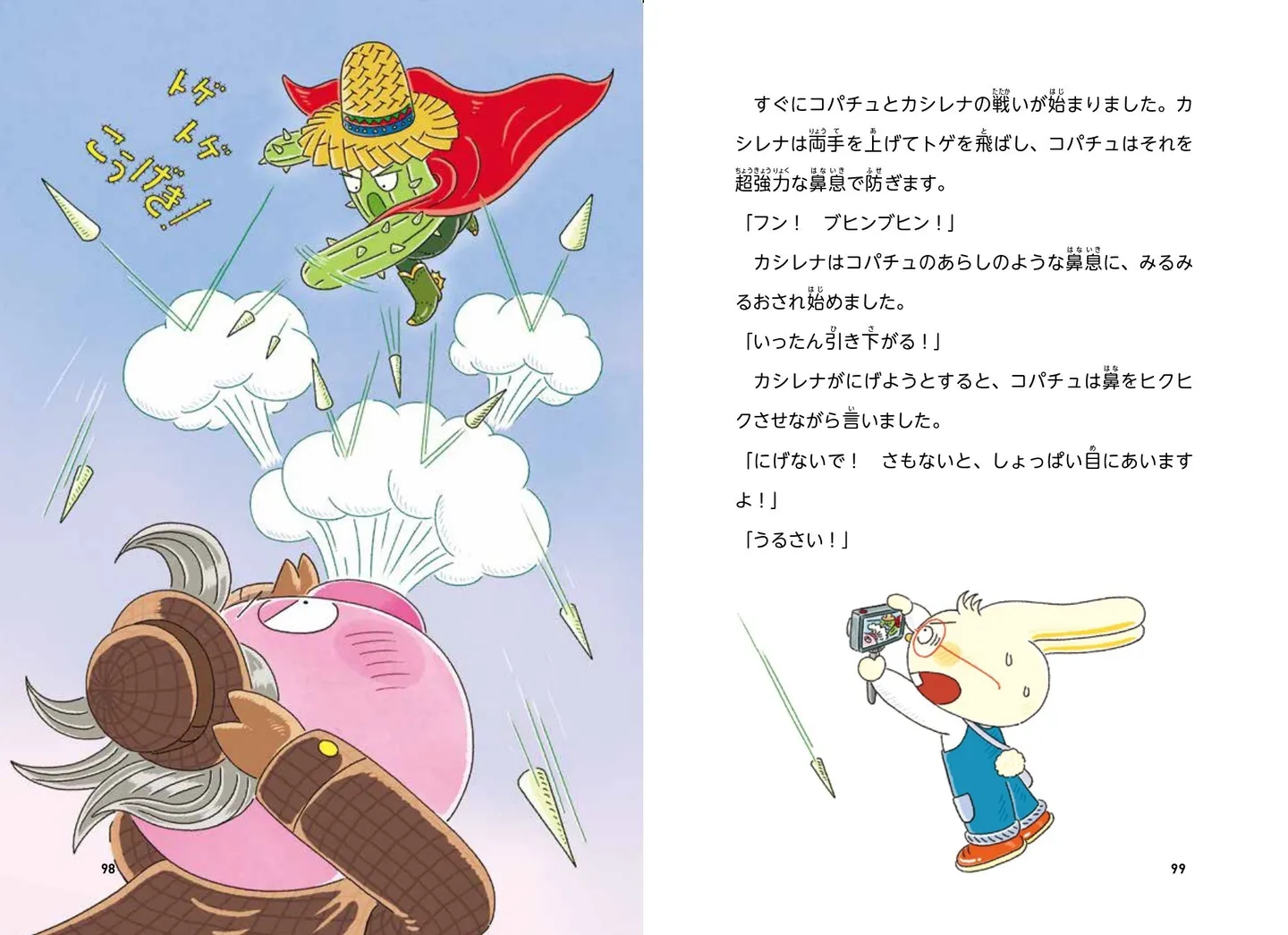

そんな時、いつもはグダグダなのに、かっこいい姿を見せてくれるのがコパチュのすごいところ。“あらしのような鼻息”で敵を攻撃したと思ったら、「しょっぱい目にあいますよ!」の決めゼリフでねばっこい鼻水を相手に向かってフン! さらに、科学の知識でどんな難問もブヒンブヒン! と解決するのです。

誰かの卵が砂浜に置き去りにされた事件では、ツバメ、カメ、アザラシ、ペンギンの中から卵の親を見つけるため、コパチュが科学の知識を使って推理しています。まず、アザラシは卵を産まないから当てはまらない。さらに、ツバメやペンギンは卵を温める習性があるから砂浜に置いていったりはしない。消去法で、親がいなくても自分の力で孵化できるカメが、卵の親であることを突き止めました。

コパチュが語る知識は、小学校の教科とリンクしたものばかり。難しそうな図や表で提示されるのではなく、村に住む動物たちの日常と結びつけて語られるため、スーッと頭に入ってきます。勉強するわけでもなく、この本を読んだだけで、科学の知識が自然と身につくのです。

息子の場合は、卵から孵って成長していく動物たちの姿を見て「卵がこんなふうに変わっちゃうの?かたちが全然違う!」と驚いていました(たとえば、卵から生まれたヒヨコとニワトリのかたちは全然違いますから)。そのほか、コパチュが出した問題に答えたり、迷路をなぞったりするゲーム的要素もあって楽しかったようです。

理科や社会が授業に加わる小学3年生の頃、学校の勉強は一気に難しくなると聞きます。でも、科学の知識を覚えられなかったりして勉強嫌いになってしまうのは避けたいですよね。少なくとも理科の授業では、この本を読み、コパチュがどうやって難問を解決したのかを思い出せば、テストできっと正解できるのではないでしょうか。3年生だけではなく、科学の知識を先取りしておきたい低学年の子や、以前習った内容を復習したい子にもおすすめです。

「このシリーズ、まだあるの?」と話す息子は、早くもコパチュの面白さにはまったようです。「この本を読めば理科をサボれる」とつぶやいていたのは聞かなかったことにして…。まずは2巻まで刊行されているので、笑って驚くコパチュの活躍をたくさん読み、科学の面白さに目覚めてくれることを願っています!

文=吉田あき