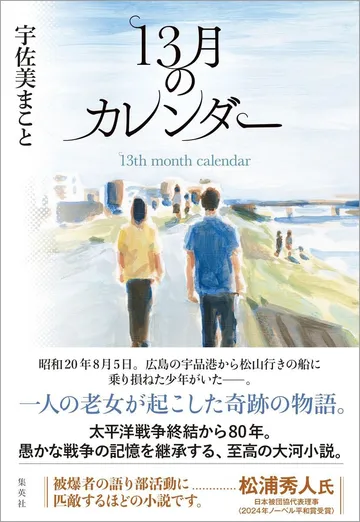

「十三月はあったのよ」不思議な一文と13月まであるカレンダーの意味とは 「あの戦争」からつながる命の奇跡を思う【書評】

PR 公開日:2025/7/25

NHKの朝ドラでは「戦争」がよく描かれるが、やなせたかしご夫妻をモデルにした今期の『あんぱん』では、やなせさんが実際に体験した中国戦線の様子や銃後の女たちの心境がリアルに、これまでの朝ドラより踏み込んで描写されたことが話題となった。なにせ2025年は戦後80年の節目の年。戦争体験者が減り、あの戦争の「記憶」をつなぐことが年々難しくなっていく中で、朝ドラという身近な存在が戦争のリアルな感触の入り口になった意義は大きいだろう。戦争の記憶は遠い世界のものではなく、私たちに直接つながる「痛み」なのだから。

宇佐美まことさんの新刊『13月のカレンダー』(集英社)も、そんな過去と今をつなぐ一筋の架け橋として、私たちの心に何かを深く訴えかけてくる物語だ。冒頭に短く描かれるのは、1945年8月6日の広島の朝。勤労動員で国鉄の機関庫で働く中学生の少年と、発熱のために学校を休んで家にいた小1の少女の目線。2人の目の前に一瞬の閃光――「ああ、原爆か」と思ったところで、舞台は現代となり物語が始まる。

バイオ企業を自己都合で辞めた侑平は、父方の祖父母がかつて住んでいた愛媛県松山市の空き家を訪れていた。疎遠だった父から「実家をお前にやる。いらないなら売って金をやる」と急に連絡があり、その身勝手さに反発は覚えたものの、なんとなく祖父母の家に行ってみようという気になったのだ。小学生の頃は夏休みになるとひとりでも遊びにいっていた家だったが、両親の離婚で祖父母とも疎遠になり、最後に訪れたのは祖母の葬儀があった中2のとき。15年ぶりに訪れたその家は祖父母が暮らしていた頃のままで、侑平は懐かしさと共に、自分を大切に思い続けてくれた祖父母の気持ちを知って複雑な思いをかみしめる。そんな中、祖父の書斎の机に積み上げてあった書類の中から、十三月まである不思議なカレンダーと祖母の病状を綴った大学ノートを見つける。「寿賀子、『十三月はあったのよ』という」の一文が気になった侑平は、祖母を知る関係者と接するうちに、導かれるように「広島」の地へと辿り着く……。

実は侑平のルーツには、広島の「原爆」が大きく関わっていた。それまで教科書的な知識として自分とは無関係と思ってきた戦争の傷が、今の自分に直接つながることに驚き、侑平は何かに突き動かされるように過去と接続していく。戦争、ましてや原爆の話というと、それだけで苦しいものと遠ざけてしまう人もいるかもしれない。実際、物語には原爆投下直後の広島が描かれ、そのリアルな痛みは正直しんどい面もある。だが目を背けず、記憶して次の世代につなぐこと。こうして物語を通じて痛みを疑似体験することは、ただの知識とは違う記憶を「心」に残すはずだ。

考えてみれば、今、生きている私たち一人ひとりの命は、つい2、3代前の先祖が「あの戦争」を乗り越えてくれたからこそつながれたものだ。そのかけがえのなさと不思議さ。物語では侑平がかろうじて今も生きている当事者たちと対面し、細い縁の糸を紡ぎながら、自分が今、ここに生きていることの奇跡を実感する。おそらく我々一人ひとりの命の背後にも、この物語のようなドラマがあるのだろう。連綿と続く命の奇跡に思いをはせる、至高の大河小説だ。

文=荒井理恵