「読む気」がわいてくる資料に必要なのは? 営業・プレゼンにも役立つ「デザイン」のノウハウを身近に学び役立てられる1冊【書評】

PR 公開日:2025/7/29

デザインと聞くと“何か崇高なものを作らねばならない”と、尻込みしてしまう人もいるだろう。しかし、現実的に身近に接する場面は意外と多い。営業資料やプレゼン資料など、ビジネスにおいても、デザイン力は必要とされる。

雑誌制作など、グラフィックデザインを手がける会社「ダイナマイト・ブラザーズ・シンジケート」の監修による『サクッとわかる ビジネス教養 デザイン』(新星出版社)は、その道のプロでなくともデザインの極意を学べる1冊だ。「身構えないで大丈夫」と背中を押す本書を読めば、相手にとって「読む気」がわいてくる資料作成などを、実現できる。

手を動かす前に「対象者と目的」など「骨格」を考えるべき

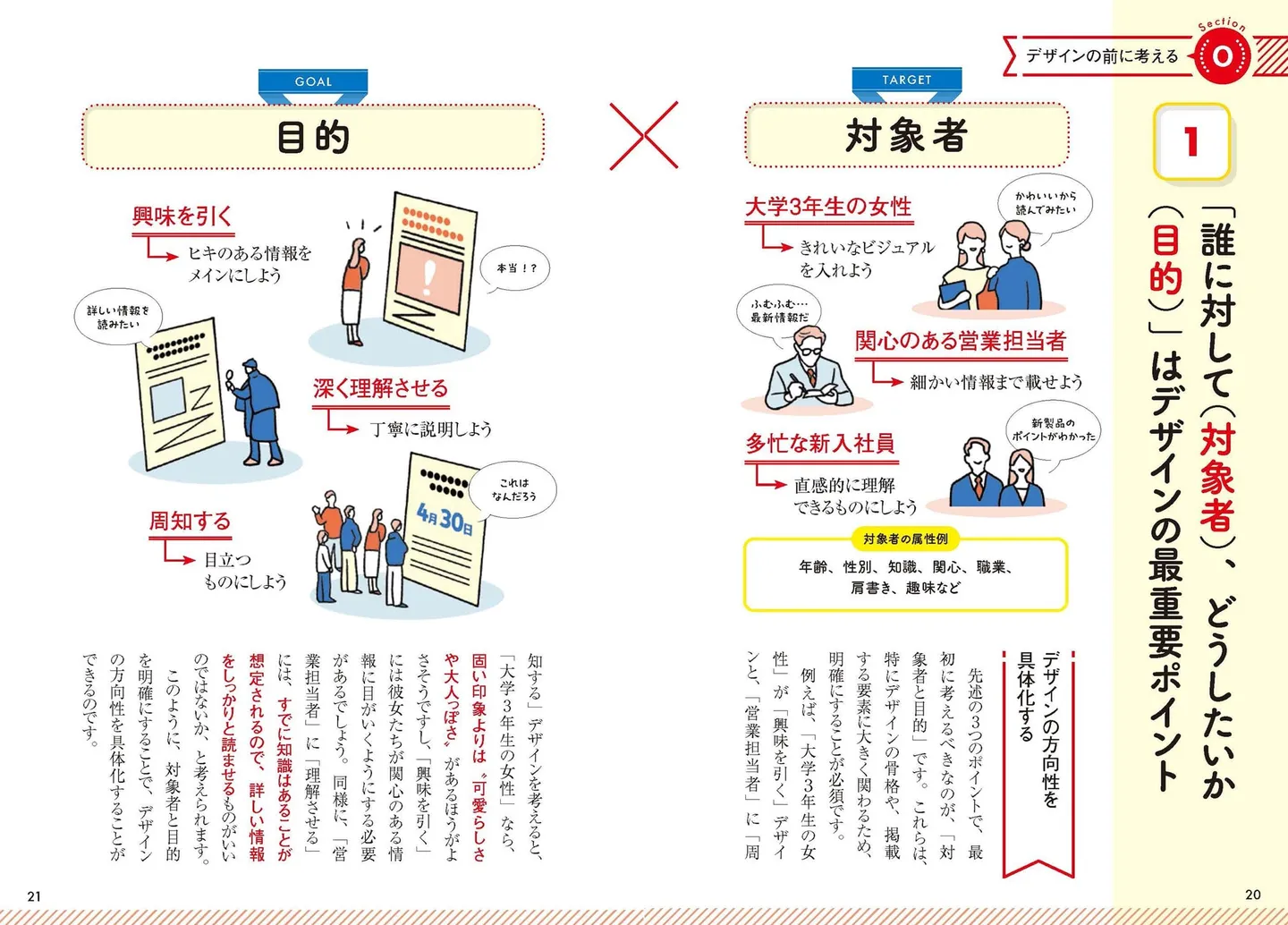

本書によると、デザインの出発点は相手となる「対象者と目的」、相手の「見るタイミングや場所」、そして「伝える内容」を整理するところからはじまる。手を動かす前に、考えるのがセオリーだ。

まず「対象者と目的」は、デザイン全体の「骨格」や「掲載する要素」に関わるため、あらかじめ考えるのが必須だという。

同じ内容を伝えるにしても、覚えることが多く「多忙な新入社員」が相手であれば「直感的に理解できるもの」に、掲載する情報に関心があり経験豊富な「営業担当者」が相手であれば「細かい情報」まで載せるなど、相手のレイヤーに沿ってデザインの具体的な方向性を立てていく。

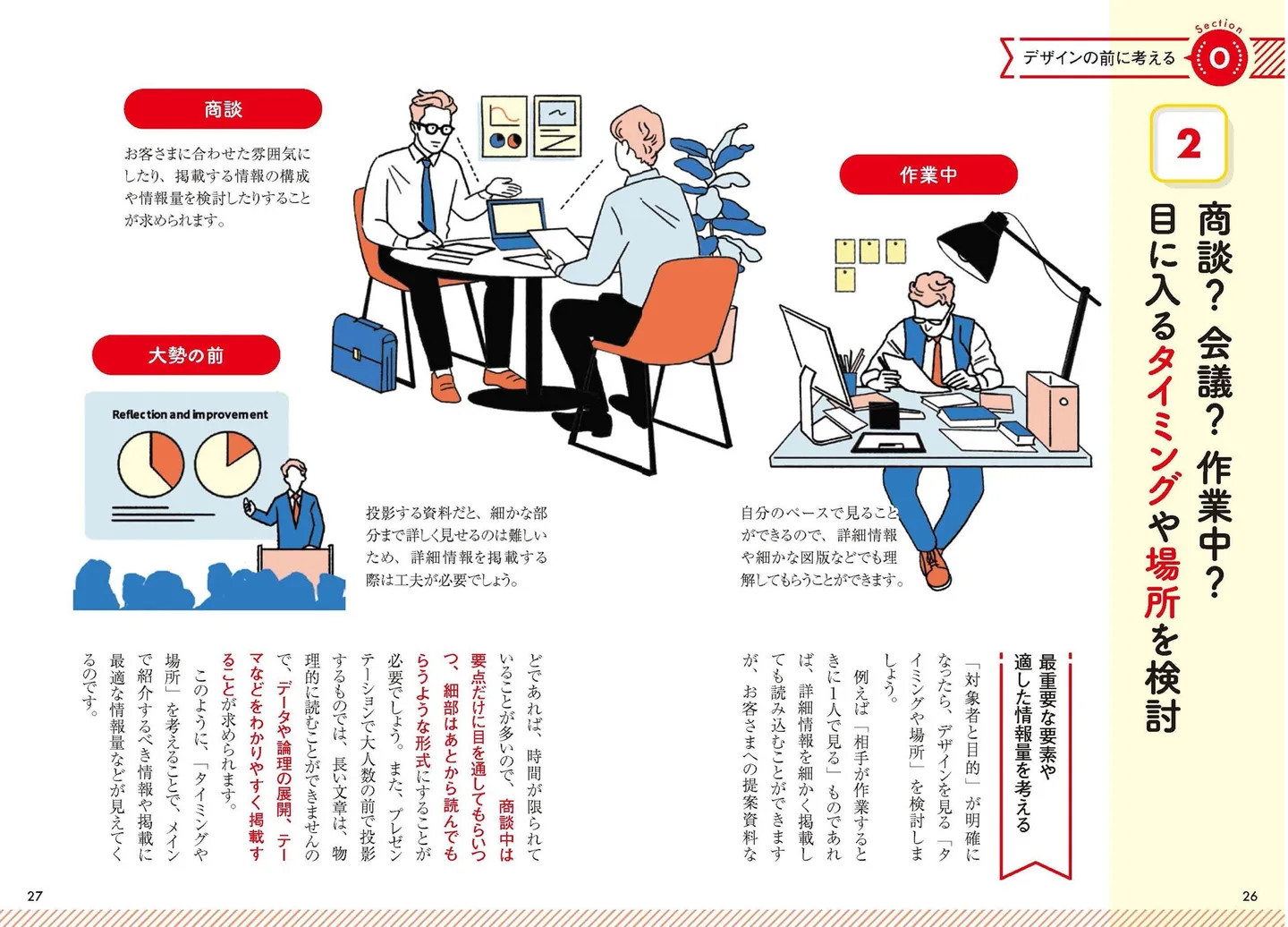

次に考えるべきなのは「見るタイミングや場所」だ。相手が作業中に個人で見る資料であれば「詳細情報や細かな図版など」も掲載して理解を促す、大勢を前にしたプレゼン資料であればひと目で「データや論理の展開、テーマなど」が伝わりやすくなるようにポイントを絞るなどの配慮が必要となってくる。

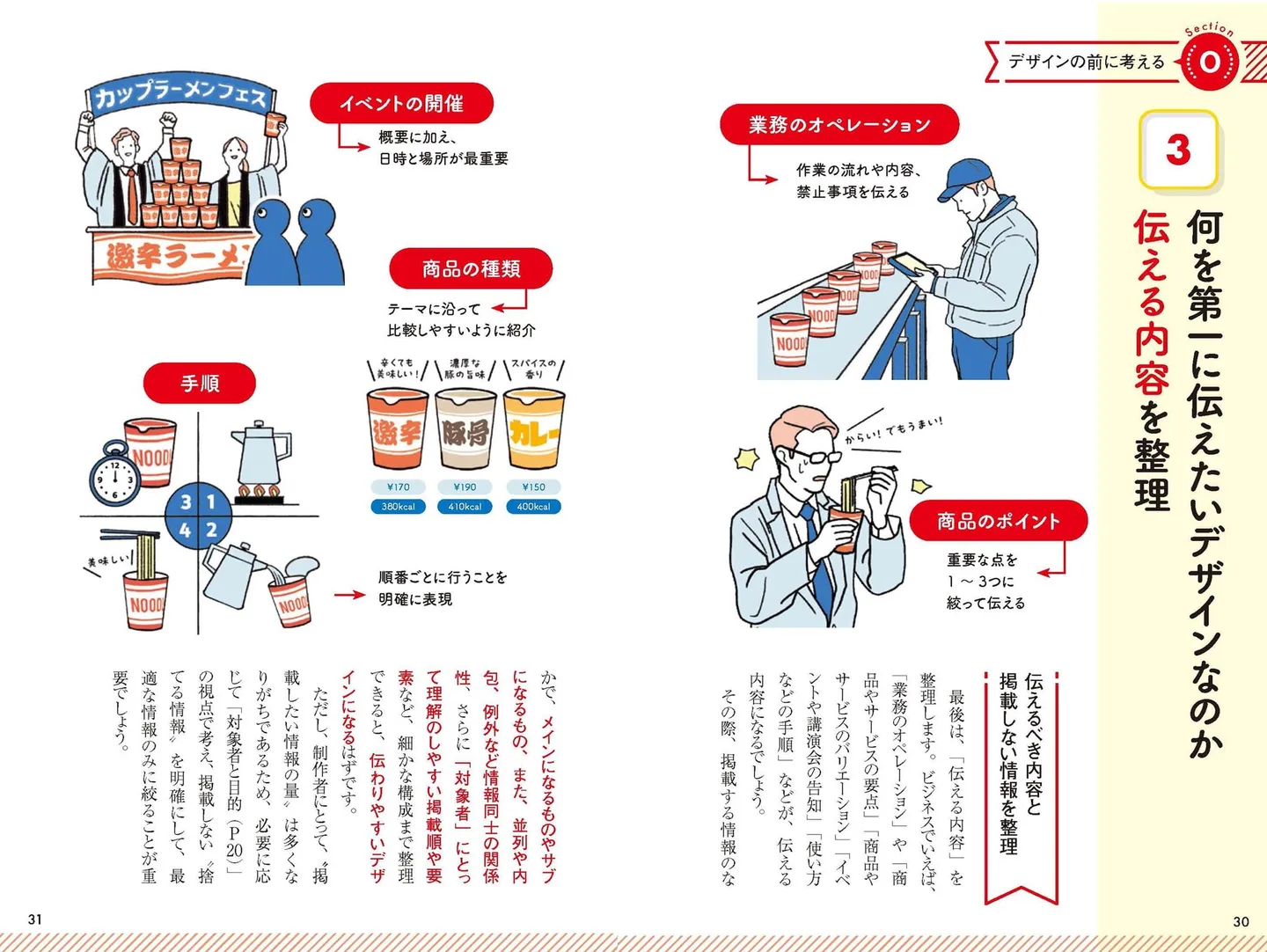

最後に、検討しておく必要があるのは「伝える内容」だ。営業する相手へ「商品のポイント」を伝えるならば、手元にある情報から「重要な情報」を絞る。数ある「商品の種類」に応じた紹介資料を作るのであれば比較しやすいようにそれぞれの特徴を整理するなど、目の前の情報で何が「メイン」か「サブ」か、相手にとって「理解しやすい掲載順」はどうかと、気を配るべき部分は多々ある。

伝えたい内容は考えはじめると無数で、つい“アレもコレも”と盛り込みたくなってしまう。しかし、本書の内容にふれると“足し算”ではなく、むしろ“引き算”こそがデザインの出発点であり、秘けつであると気付かされる。

重要な「文字」の効果「明朝体」と「ゴシック体」にも違いが

次のステップとしては、完成までの工程がある。いわば、手を動かす実作業の部分で、めざすべきは「わかりやすくスムーズに情報を伝えたり、パッと見で『読みたい』という第一印象が生まれたりするデザイン」だ。

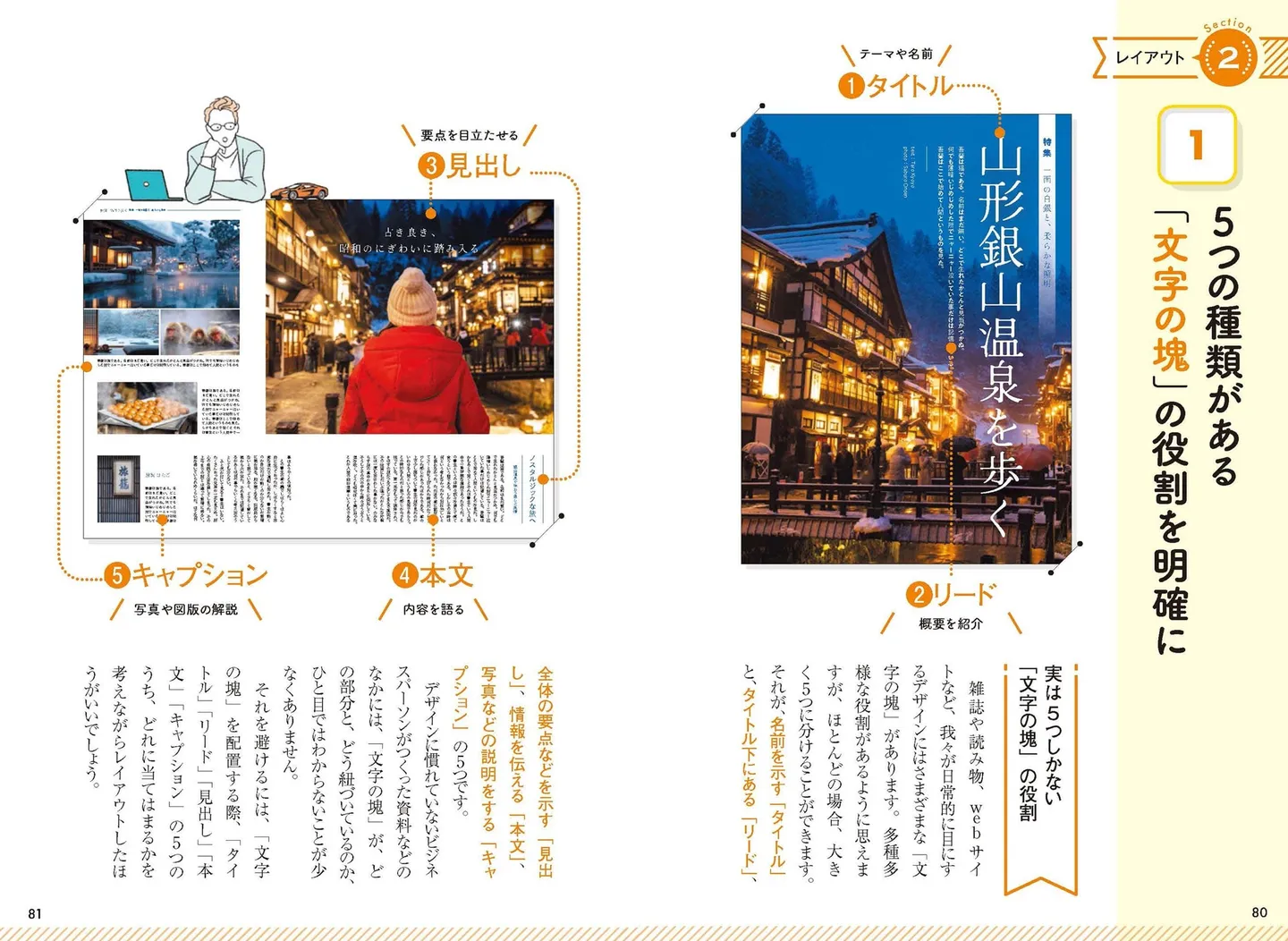

文字と写真は、デザインに欠かせない要素だ。その配置を決める「レイアウト」の作業では「文字の塊(かたまり)」の種類を意識しておくのが、わかりやすさへの近道となる。

本書によると「文字の塊」は5つの要素に分類される。もっとも目立つ「タイトル」、タイトル付近で内容の大枠を伝える「リード」、細部の要点を短く表現した「見出し」、詳細を伝える「本文」。そして、写真や図版などを補足的に説明する「キャプション」だ。

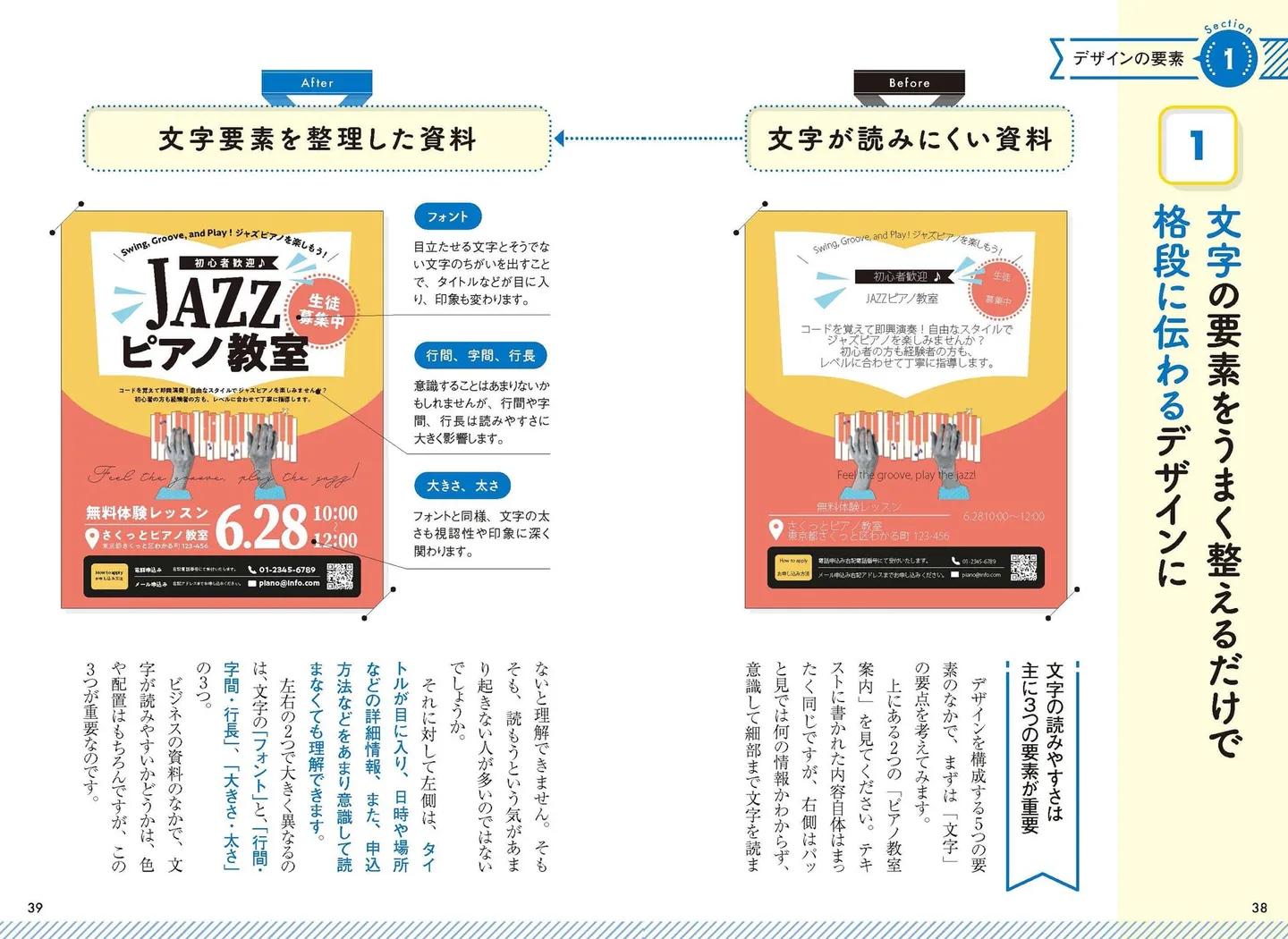

また、わかりやすいデザインを意識した工程は、要素によって文字にメリハリを付けるのも必須だ。本書では「フォント」、「大きさ・太さ」への配慮を促す。

一般的に使われる「フォント」の種類としては「明朝体」には「重厚感」や「繊細」「洗練」といったイメージ。「ゴシック体」には「力強さ」や「元気」、やわらかいイメージを与える効果があり、伝える内容に応じて使い分ける必要がある。

文字の「大きさ・太さ」は、先述の「タイトル」「リード」「見出し」「本文」「キャプション」の順で小さくして、差を付けるのが基本だ。完成したものへ目を通す相手にとって読みやすく、情報の優先度をあらかじめ付けておく配慮も必須となっている。

ここまでは本書のごく一部で、ノウハウはまだまだある。写真のメリハリの付け方、効果的な色の選び方、ひいては「イベント告知のデザイン」などの具体例まで「デザインにあまり携わったことのない普通のビジネスパーソン向け」としながらも、その内容はかなり実用的だ。素直に、デザインへの興味を深めるための1冊としても、のめり込んでしまう良書だ。

文=カネコシュウヘイ

◆新星出版社のライフマガジン『Fun-life!』

https://fun-life-shinsei.com/