『国宝』作者・吉田修一による感動の長篇――戦後を生き抜いた80代の元女優の生き様【書評】

PR 公開日:2025/8/5

芸か血筋か––––芸を極めんとしたひとりの男の人生の物語、吉沢亮主演の映画「国宝」に、今、日本中が圧倒されている。任侠の一門に生まれながら、女形としての才能を見出され歌舞伎役者の家に引き取られた喜久雄が、その家の御曹司と切磋琢磨し、芸にすべてを捧げていく姿を描いたこの映画は、3時間にも及ぶ超大作だというのに、見るものに身じろぎをする隙さえ与えない。まさに、人生というものを突きつけられた気分。歌舞伎の舞台上での素人目には本物と遜色ない立ち回り、喜久雄の悲哀、怒りまで見事に演じきってしまう吉沢の演技力が何とも恐ろしく、ひとときも目が離せなくなる。そんな映画のヒットに合わせて、吉田修一による原作小説『国宝 上・下(朝日文庫)』(朝日新聞出版)にも注目が集まっているらしい。書籍と電子版を合わせて累計115万部を突破。この小説は、吉田修一自身が3年間歌舞伎の黒衣を纏い、楽屋に入った経験を血肉にして書き上げたものだというが、ページをめくれば、映画同様、いや、映画以上に、そこに描かれた男の生き様に痺れてしまう。

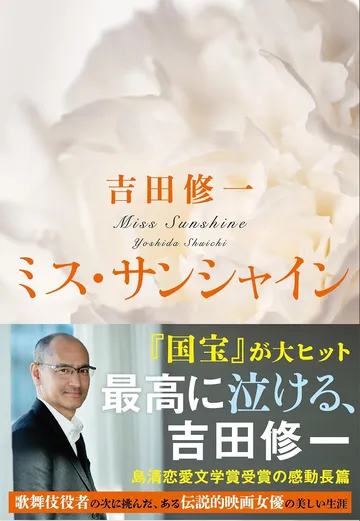

もしかしたら、吉田修一という小説家ほど、人間の生き様をありありと描き出せる作家はいないのではないか。『国宝』が話題の今、吉田修一の他の作品にも興味を持ったなら、是非とも読んでほしいのが、『ミス・サンシャイン』(文春文庫)。戦後に活躍したひとりの女優の生き様が立ちあがってくる、温かくも切ない物語だ。

主人公は、映画芸術を学ぶ大学院生・岡田一心。彼はゼミの担当教授に紹介されて、昭和の大女優・和楽京子、本名・石田鈴の自宅で荷物整理のアルバイトをすることになる。現在80代の彼女は一心と同じ長崎出身。10年以上前に女優を引退し、今では「鈴さん」として静かに暮らしているようだ。

「国宝」の映画を観た時も、その原作小説を読んだ時も「これは実話なのではないか」と思わされたが、この本だってそうだ。和楽京子は1949年製作の白黒映画『梅とおんな』でデビュー。やせっぽちで小柄という日本女性のステレオタイプから程遠いグラマラスな体型は、戦後の新しい時代の匂いを感じさせ、「肉体派女優」として多くの男性を魅了し、その後、主役を演じた『竹取物語』がカンヌ国際映画祭で作品グランプリと女優賞をダブル受賞した。国内の良作で次々と主演を務めたほか、「ミス・サンシャイン」というキャッチコピーでハリウッドでも活躍したのだというが、読めば読むほど、とても架空の人物とは思えない。

だが、元大女優とはいえ、鈴さんは、至って普通の人だ。一心の幼馴染は「ばあさんと二人っきりで荷物整理」ではいくら時給がよくても「時間がもったいない」と言うが、一心は「鈴さんと一緒にいると、時間を得しているような気分になる」と感じている。そんなある日、鈴さんは語る。かつて親友がいたことを。「本当は彼女が歩くべき人生を自分が歩いてきてしまったのではないか」とさえ感じていることを。その言葉の裏には、長崎での被爆経験、そして、親友との悲しい別れが隠されていた。

「彼女は亡くなり、私は生きた。彼女と私を何かが分けた。」

大切な人を亡くした喪失感と、人はどのように向き合えばいいのだろうか。寂しくてどうしようもない時、悲しくてどうしようもない時、胸の中心をゆっくり押して、深く息を吸うのだと、鈴さんは一心に教える。鈴さんもそうやって辛い日々を乗り越えてきたのだろうか。鈴さんが親友を亡くした経験に、一心は亡くなった妹との思い出を重ね合わせる。そして、いつの間にか鈴さんのことばかり考えている自分に気づいた一心は……。

戦争は何を奪ったのか。途方もない悲しみを抱えながら人々はどう生き抜いてきたのか。鈴さんの生き様が胸に迫る。だが、鈴さんは元大女優とはいえ、何も特別な存在ではない。同じ悲しみを抱えた人は無数にいたはずだ。戦後80年のこの夏、あなたもこの本でそんな人たちにそっと思いを馳せてほしい。

文=アサトーミナミ