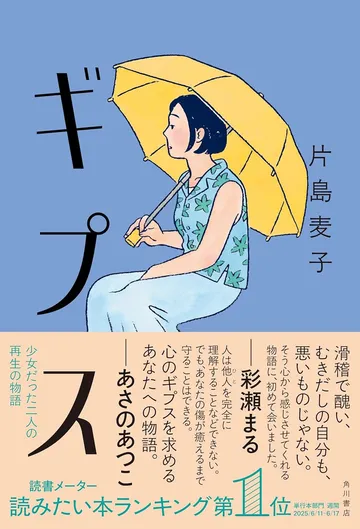

話が通じない家族、押し付けられる価値観… 生きづらさと社会に蔓延する固定観念を打ち砕く物語【書評】

公開日:2025/8/4

窮屈な固定観念や思い込みに縛られ、生きづらさに喘ぐ。そのつらさは外側からは見えにくく、周囲の理解を得られないケースも多い。苦しいのに、理解されない。そのことが、当事者をさらに追い詰める。

片島麦子氏による長編小説『ギプス』(KADOKAWA)は、ふたりの女性が少女時代と、大人として生きる今を交互に行き来する。本書を読み、自分がこれまで生きてきた道のりを否応なく想起した。数年前に離婚を決意するまで、長らく私は世間が定める「ふつう」に縛られて生きてきた。本書に登場する、間宮朔子のように。

間宮朔子と葛原あさひは、中学の頃にひょんなことがきっかけで親しくなった。群れることを好まないふたりは、周囲からあえて距離を取り、自分たちだけの世界で多くの時を過ごした。しかし、あさひが朔子との約束を違えた夜を境に、ふたりの交流は絶たれる。それから十数年後、朔子が働くブックカフェへあさひの姉を名乗る人物・鳴海が押しかけてきた。腕に仰々しいギプスを巻いた鳴海は、「あさひがいなくなった」と告げ、行き先に心当たりはないかと、まくし立てる。朔子は「あさひとは何年も会っていない」と告げるが、鳴海はその後もたびたび朔子の身辺に現れるようになった。鳴海の存在により、朔子はかつてあさひと共に過ごした時間を思い出す。

朔子は、家でも学校でも、自分の居場所を見つけられずにいた。家族が語る「ふつう」に共感できず、クラスメイトの噂話にも興味を抱けない。あさひとの交流がはじまるまで、朔子は孤独だった。

通じない。同じ言葉をしゃべっているつもりなのに、この家では朔子の言葉だけが誰の耳にも届かず流れていく。

同じ言葉を話しているのに、届かない。通じない。朔子と家族の不協和音は、相手が家族だからこそ苦しい。両親が決めた枠内は「ふつう」で、それ以外のものは「異質」。偏見に基づく決めつけに憤る朔子の心情が、かつての自分と重なった。私の元夫も、“共通言語”で話ができない人であった。

あさひもまた、自身の家庭環境に悩みを抱えていた。だが、母親から「家のことは他言無用」と言われていたため、朔子にさえも打ち明けることができずにいた。重い秘密を抱えるというのは、子どもにとっては大きな負担となる。朔子とあさひは、口に出せないつらさも含めて、互いが抱える生きづらさを分け合うように時を過ごした。その時間が優しかったからこそ、のちに訪れる失望と虚無は大きく、離別を選んだ朔子も、それを受け入れたあさひも、同等に傷ついた。

朔子の中で、あさひとの思い出は痛みを伴う記憶であった。できれば思い出したくない、関わりたくないと拒絶の意思を示す朔子だったが、不慮の事故で鳴海の怪我を悪化させたことに責任を感じ、渋々かつての同級生に連絡を取りはじめる。その過程で、朔子はこれまで見えていなかった真実を突き付けられる。

各々が抱える生きづらさをシビアに綴る心理描写と、豊かな色彩が浮かぶ情景描写の対比が魅力的な物語である。朔子のアパートから見下ろす夜の川、喫茶店のクリームソーダ、朔子とあさひの色違いの傘。人生には、数え切れないほどの色がある。本書に登場するさまざまな色彩が、そのことを教えてくれた。物語の舞台がブックカフェであること、本が好きな朔子が語る読書に対するこだわりも、本書の魅力といえよう。

タイトルの「ギプス」が、鳴海の腕に巻かれている点も印象深い。鳴海は、一見すると自由奔放な人物だ。しかし、実際には朔子やあさひ同様、目に見えない生きづらさを背負っている。親が子に加える暴力は、殴る蹴るだけにとどまらない。言葉の暴力もさることながら、自立心を奪うかの如く過剰に手をかける過干渉もまた、一種の暴力である。それは、外側からは「愛情」に見えることが多い。だが、その大きすぎる“愛情”に支配され、己の可能性を著しく損ねる場合もある。鳴海の母は、まさにその典型であった。

ギプスを直訳すると、石膏。傷の治りを早くするために固定する医療具だが、本書においては硬直した人間関係やさまざまな固定観念を比喩したものと捉えられる。擦り込まれた思い込みは、己を無為に縛り付け、生きる上での選択肢を狭める。完治した腕にギプスは不要だ。それはむしろ、本来の可動域を縛る。本書は、そんなギプスを外し、凝り固まった関係や自身の現状を打破する力を与えてくれる物語である。

自分の信じる感覚を言外に否定され続けると、人はやがて決断そのものを恐れるようになる。削られ続けた心にはぽっかりと穴が空き、そこに入り込む虚無は重くのしかかる。しかし、物語にはその穴を塞ぐ力がある。不要なものを壊す矛の力と、大事なものを守る盾の力。その両方を携える物語は、読者に淡い光を届ける。物語の外へ飛び出したそれは、現実の人々の生きづらさを包み込む。かつての私がそうだったように、本書に背中を押される人がきっといるだろう。物語終盤に登場する、瀬戸内海の水面のような穏やかな光。本書がもたらす静謐(せいひつ)な煌めきを、私は“希望”と呼びたい。

文=碧月はる