大谷翔平の英語スピーチ、米国ではどう受け止められる? “世界の常識”を多角的に学び、旅する本『新・常識の世界地図』【書評】

公開日:2025/8/20

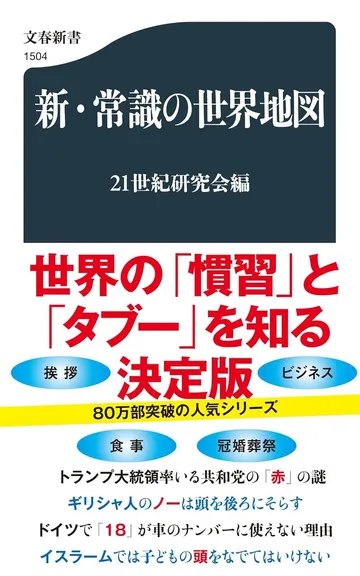

『新・常識の世界地図』(21世紀研究会 編/文藝春秋)は、世界の常識とタブーについて、あらゆる角度から切り込む一冊だ。本書は2001年に発売され、11万部超のヒット作となった『常識の世界地図』の新版である。年を追うごとにアップデートされていく常識に触れながら、読者は歴史や文化、宗教といったあらゆる分野の知識を網羅的に得ることができる。

日本では当たり前の「靴を脱ぐ」「笑顔であいさつ」「割り勘文化」などが、海外でそのまま通用するとは限らない。違和感がある程度ならまだしも、国によっては無礼、恥ずかしいこととされることまである。本書では食、スポーツ、ファッション、住環境などのテーマにおけるさまざまな常識、マナーが、各国ではどう受け取られ、なぜそう受け取られるかを丁寧に掘り下げている。

読み進めていくと、人は生まれ育った国によって、いかに異なる感覚を持つものなのか痛感する。食べもの、ハンドサイン、トイレなど、読者にとって身近なトピックが多いこともありがたい。日常生活のさまざまなシーンで、“当たり前”を見直すことができる。

先に挙げたトピックはいずれも普遍性の高いものだが、コロナ禍が世界の常識にもたらした影響、昔から言い伝えられている“縁起かつぎ”の現在の重要度など、近年に関わるトピックも豊富だ。

優れた成績を残し、世界に名を馳せるメジャーリーガー・大谷翔平選手にまつわる話も本書は取り上げている。大谷選手の試合での活躍ぶりのほか、日本では彼が英語でスピーチしていることも大々的に報じられた。しかし、このことについてアメリカ本国の人気コメンテーターは、「一流の大リーグ選手なら、通訳なしで対応するのは当たり前」という見解を示したという。どちらが正しいということではなく、それだけ日本とアメリカの間での受け止め方には違いがある、ということを本書はニュートラルに紹介している。

読み応えのある文章に加え、建築様式、商品パッケージなどの参考写真や、ハンドサイン、国旗などの図解も多く掲載されている。加えて随所に世界地図が登場するので、ページをめくるだけでも知的好奇心がそそられる。

近年は経済的事情やライフスタイルの変化から、海外、あるいは自分が生きる生活圏の“外”の文化に生身で気軽に触れられる機会が少ない人もいる。加えて、SNSでは偏った意見ばかりが強調され、価値観や文化の違いをすべて「悪」とみなすような風潮さえある。

このように視野が狭くなりがちな時代だからこそ、「違い」を知ることが自由への一歩になる。今こそ異なる価値観に目を向け、ジャンルを超えて世界を学ぶことが求められている。そのきっかけとなる一冊として、本書を推したい。

文=宿木雪樹