オウムガイとアンモナイトは何が違う? 発売即重版の、生物の進化を迷路のように指で辿れる新感覚絵本【書評】

PR 公開日:2025/9/6

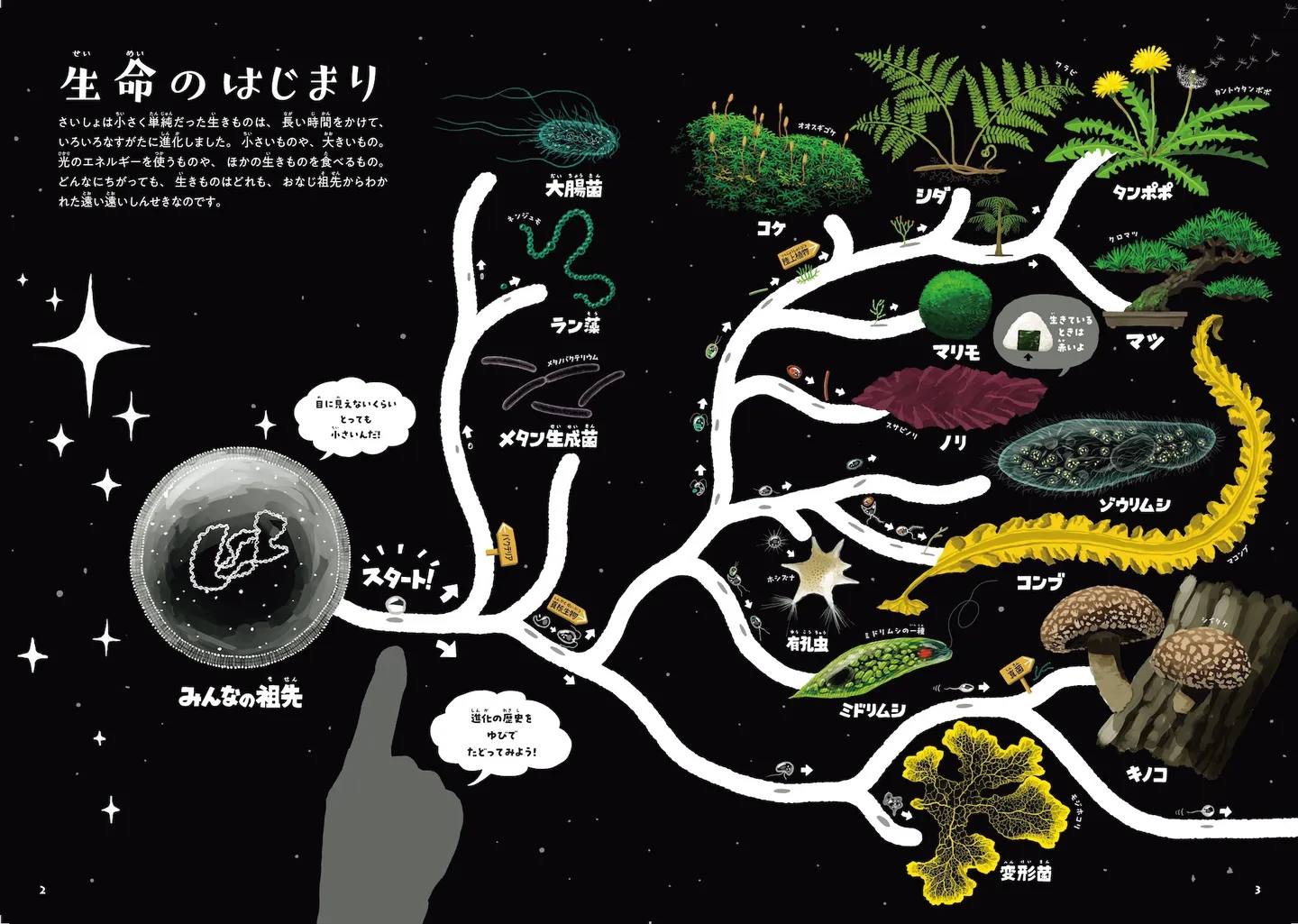

にわかに信じられないが、人間もミドリムシもネコも、元をたどれば同じ祖先を持つ親戚なのだそうだ。その進化の道のりを、かわいいイラストつきで紹介しているのが『ゆびでたどる 進化のえほん』(三上智之:監修・文 、かわさきしゅんいち:絵/KADOKAWA)。生物の進化の分岐を表す“系統樹”を、迷路のように指でたどりながら、40億年のいのちの物語を体感できる。

●生物の歴史をさらに深掘りし、実物を見たくなる絵本

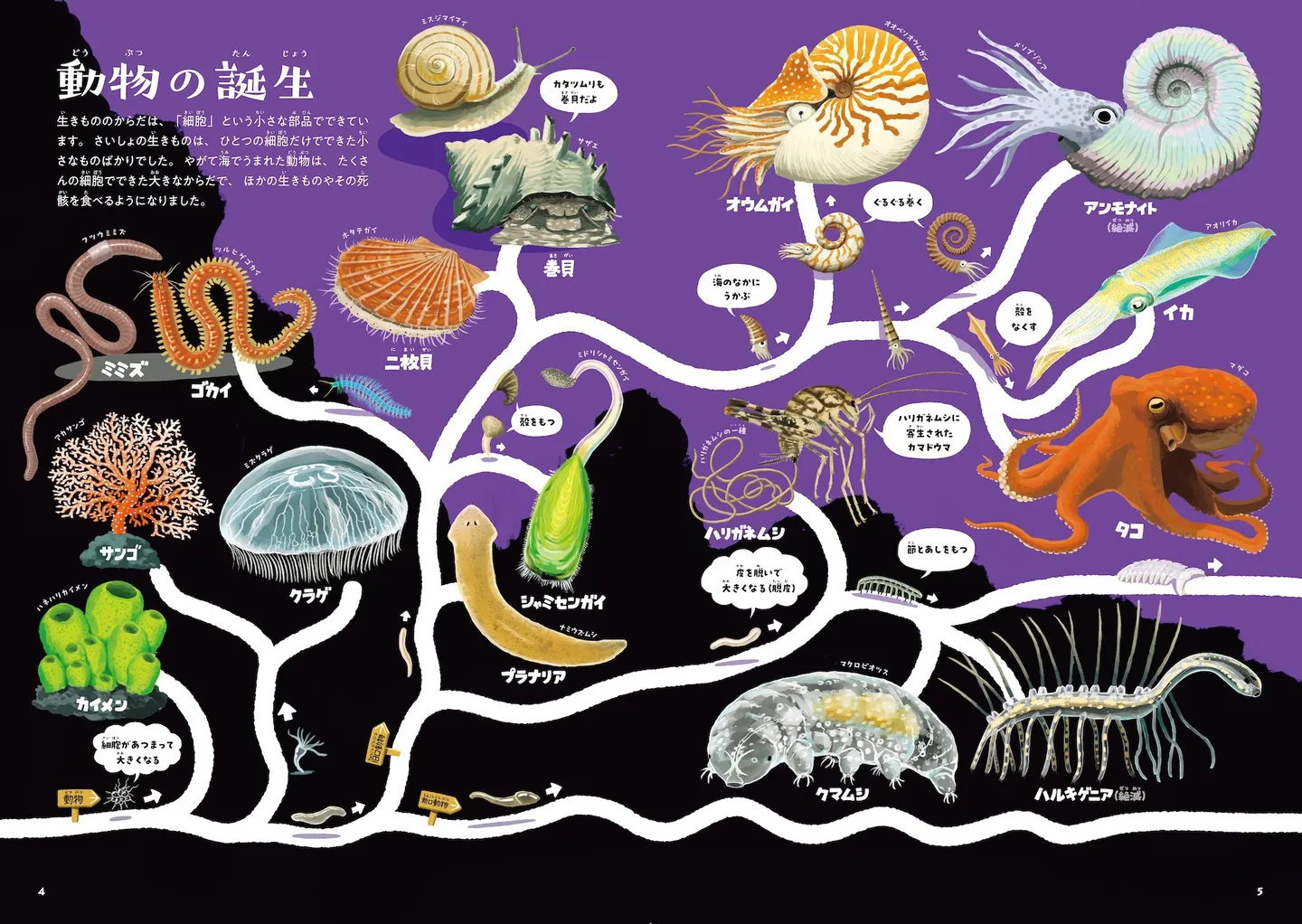

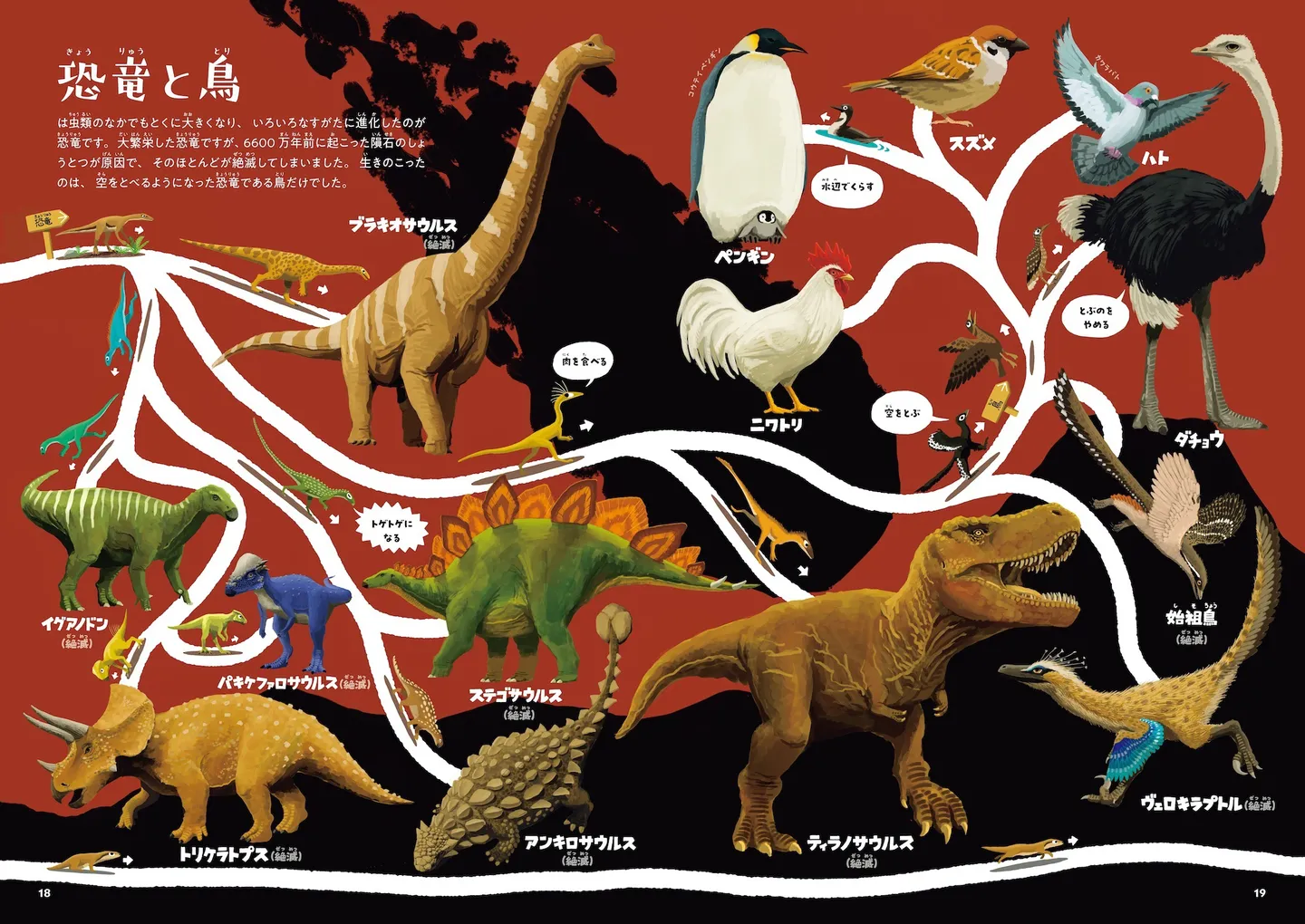

40億年もの月日をかけて異なる進化を遂げてきた地球の生物たち。最初に描かれているのは、みんなの祖先である小さな生きもの。ここをスタート地点に、植物、昆虫、魚、恐竜、ほ乳類…など様々な生きものが進化した。わたしたち人間も、こうした生きものたちのうちの一種にすぎない。

小学3年生の息子が特に興味を示したのは、軟体動物の仲間であるオウムガイとアンモナイトだった。このニ種、形はよく似ているけれど、別々の進化を遂げたようだ。オウムガイが生き残り、アンモナイトが絶滅したこととも関係あるのだろうか?

「そもそもオウムガイとアンモナイトって何が違うの?」と気になった私たちは、辞書やインターネットでリサーチし、この2種類では殻の構造や繁殖戦略が違うことを発見。“オウムガイの進化は環境の変化に対応できたけど、アンモナイトの進化は対応できなかった”という生き残りの事実を目の当たりにした。

ここまで知ると、実物を見てみたくなるというもの。三重県の鳥羽水族館ではオウムガイの実物を見られるそうなので、「いつ見にいく?」と息子と相談している。この本で見た彼らの進化の系譜が、さらに深掘りしたい、実物を見てみたい、という興味を膨らませるためのきっかけになった。

●好きな生物からも進化の過程をたどってみよう

好きな生きものを起点に祖先をたどっていけるのも本書の面白さだ。たとえば、映画『ジュラシック・ワールド』にも登場する小型の肉食恐竜・ヴェロキラプトルが好きなら、そこから進化の迷路を指でたどってみよう。他の恐竜との違いを眺めたり、ヴェロキラプトルと鳥が案外近いなかまであることなども遊びながら自然と学べるだろう。

また、シロアリはアリの仲間かと思いきや、ゴキブリの仲間であることはよく知られた話。本書を読むと、アリやハチは幼虫が蛹を経て成虫になる昆虫であるのに対して、ゴキブリやシロアリは蛹にならない昆虫なのだとわかる。カマキリも、じつはゴキブリに近い仲間だということは驚きだ。

●大学院レベルの進化論の知識も身につく!

人間の先祖である生物たちの進化の歴史を知りたい気持ちは、年齢に関係なく共通するもので、これは生物としての生き残りをかけた本能的な知識欲なのかも。…そう思えるほど、40億年のいのちの物語をたどることは面白い! リアルだけどかわいいイラストを行き来するだけでも楽しく、何度も往復したくなる。

科学絵本の名作といえば『せいめいのれきし』(岩波書店)が有名だが、近年はさらに研究が進み、「分子系統解析」というDNAの情報を使って発見された最新の知見が本書に反映されているそうだ。巻末には大人向けの解説もあり、大学院レベルの進化論の知識が身につくという嬉しいおまけつき。3歳頃から遊べて、文字を読み始めた子や読書が苦手な子でも、絵や迷路を楽しみながら生きものの進化を知ることができる絵本だ。

文=吉田あき