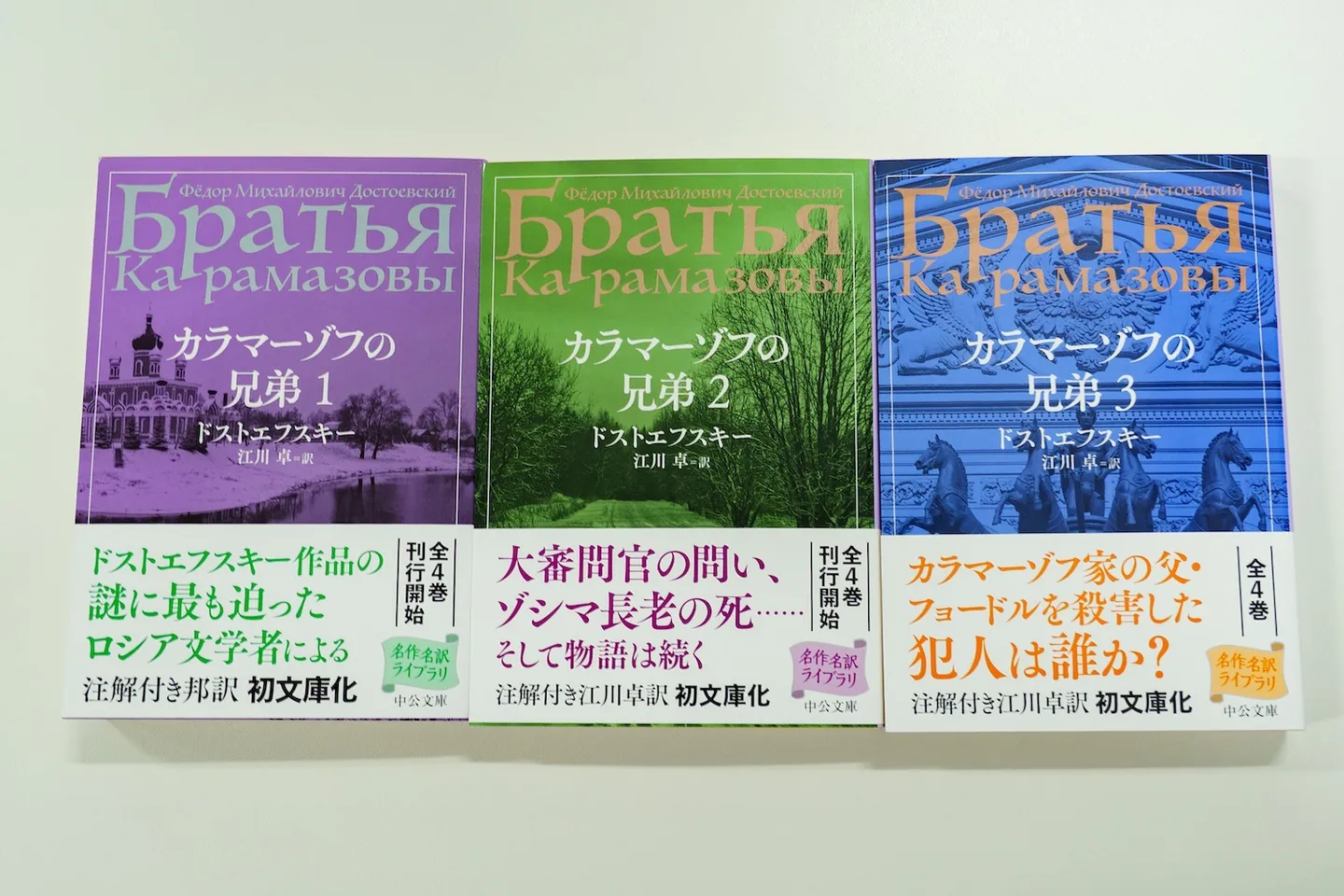

複数版元から発売済みのドストエフスキーの名作『カラマーゾフの兄弟』 なぜいま中公文庫版がスマッシュヒット? 担当編集者を直撃!【インタビュー】

公開日:2025/9/4

『カラマーゾフの兄弟』の魅力

――名嘉真さんご自身は『カラマーゾフの兄弟』を含めてドストエフスキー作品についてどうとらえていますか。

名嘉真 ドストエフスキーの作品にはちょっとエキセントリックな人物が出てくる話が多い印象ですね。議論や対話が多くて、それとドタバタな話があった後に何らかの破綻が起こって決着がつかないというか、不安定な感じがあります。『カラマーゾフの兄弟』第三巻の巻末にはドストエフスキー著作年譜という解説が入っていますが、その中で江川さんは彼の別作品の『永遠の夫』について「ドストエフスキーには珍しく完璧な小説形式で展開されている作品」と評しています。だから裏を返すと『永遠の夫』以外の作品は割とみんな破綻しているということに(笑)。

――ドストエフスキーとしては、はじめから『カラマーゾフの兄弟』の続編の構想も持っていたなかで亡くなっているので、たしかに物語としては決着がついていないようですね。

名嘉真 だからどこか不安定な影がありますね。その不安定な雰囲気が魅力の一つにもなっているのかもしれません。物語としては終わっていないからこそ、いまでも第三者によって、いわゆる二次創作のような“続編”が書かれています。亀山郁夫さんは『新カラマーゾフの兄弟』(河出書房新社)を発表されていますし、ファンタジー作家の高野史緒さんも『カラマーゾフの妹』(講談社)を出されています。あと今年5月にはミステリ作家の柳広司さんが『カラマーゾフの兄弟』に登場するコーリャという少年を主人公にしたスピンオフ『コーリャと少年探偵団』(理論社)を書かれています。つまりは『カラマーゾフの兄弟』を最後まで読むと「いや、全然終わってないじゃん!」と気になってしまう作品でもあるのだと思います。

――名嘉真さんは『カラマーゾフの兄弟』のどのあたりに魅力を感じますか。

名嘉真 この作品がいまでも読み継がれている理由はたぶん二つあって、一つはエンターテインメントとして面白いところですね。最近のハリウッド映画にあるような感情の波を作り出す脚本術と同じものがドストエフスキー作品にはあって、それが本当に巧い。しかもその振れ幅が大きい。第三巻で、長男のドミートリイが借金をしようと歩き回るシーンは完全にコントとして書かれてるんです(笑)。この感情の落差がすごくて、そんなエンターテインメントの腕っていうのがドストエフスキー作品にはありますね。

もう一つは無神論者である次男のイワンが三男アレクセイに神の存在について問いかける有名な「大審問官」の章ですね。これは後の第四巻でそれと対になる「悪魔。イワンの悪夢。」という章がありまして、そこで50歳ぐらいの男の姿の悪魔が出てきて、イワンに対して神の存在についての思想的対決をするんです。この二つの章がかなり対照的に書かれていて本当に恐ろしいですね。こんなこと考えてたらやっぱり頭おかしくなるよなみたいな恐ろしさがあります。

――父フョードルが何者かによって殺されてしまうミステリとしても『カラマーゾフの兄弟』は有名ですね。

名嘉真 ミステリというのは意外な犯人だけではなくて、伏線回収の技術がミステリ的なテクニックにおける作家の腕だと思うんです。『カラマーゾフの兄弟』ではクライマックスの裁判のシーンでそれまでの伏線が全て回収されるのでミステリ好きとしてはボルテージが上がります。第三巻までの「このシーンはいるのか?」と思うようなダレるシーンなど、アレもコレも伏線だったのか! と感嘆するくらい、本当に全ての伏線が回収されます。なので途中ダレても最後に全てが解消されるということは信じて読み続けてほしいですね(笑)。

――読み続けていけば、最終的に全てが解消されるカタストロフィーが待っているということですね。

名嘉真 でも、全体の話としてはまったく決着がついてないですけど(笑)。

――最後に、「名作名訳ライブラリ」の今後のラインナップを教えてください。

名嘉真 まだ何かをお伝えできるという段階ではないのですが一応候補はすでにいくつかあります。ノーベル賞作家ヘミングウェイ最後の作品『老人と海』とドストエフスキー最後の作品『カラマーゾフの兄弟』と続いたので、今後の作品選びが割とハードル高いんですよ(笑)。アメリカ文学とロシア文学と来たので、次は世界各国の最高傑作と言われるような作品で、かつ新刊では手に入りにくい作品を文庫として復刊していくのがこの「名作名訳ライブラリ」の特徴だと認知していたただけるように出していきたいなと思っています。

取材・写真=すずきたけし

『カラマーゾフの兄弟』全四巻

(ドストエフスキー:著、江川卓:訳/中公文庫)

ドストエフスキー作品の謎に最も迫った翻訳者・江川卓による魂の訳業、初文庫化。各巻に、訳者自身による詳細な注解を付す。〈解説〉江川卓