ロックバンドOasis リアムが“歌えない時代”を乗り越え完全復活。東京ドーム公演を前に振り返る「伝説の初来日」「バンド解散期」【「ROLL WITH IT Oasis IN PHOTOGRAPHS」 監修者&翻訳者インタビュー】

PR 公開日:2025/10/3

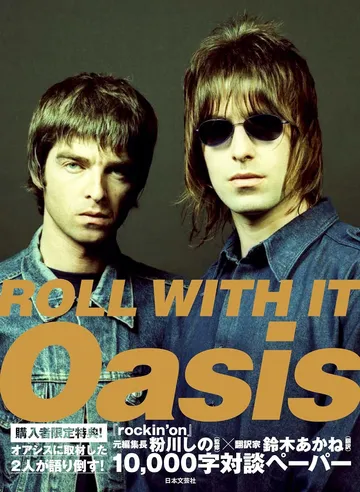

本書、トム・シーハンがオアシスを撮影した写真集『ROLL WITH IT』は、バンドが初めてニューヨークを訪れたときの写真からはじまる。1994年7月。デビューアルバム『Definitely Maybe』がリリースされる1ヶ月前のオアシスだ。

初々しさと太々しさが同居する若き日のギャラガー兄弟。彼らが次々と名曲を生み出し、ライブを積み重ね、衝突を繰り返しながら突き進んできた様子が、ライブ感のある写真とテキストで収められている。キャリア前半のオアシスストーリーが詰め込まれた1冊だ。

この本の翻訳を担当したのは鈴木あかね氏、監修は粉川しの氏。共にデビュー当時からオアシスを追いかけ、メンバーに取材を行い、『rockin'on』を作っていた。オアシスとの思い出や、彼らが活躍した90年代の音楽シーンを振り返りながら、書籍『ROLL WITH IT』について語ってもらった。

粉川しの(『ROLL WITH IT Oasis IN PHOTOGRAPHS』監修者)

『rockin'on』元編集長で、現在は音楽ライターとして活躍中。海外アーティストの記事やインタビュー、ライナーノーツ執筆を手掛けるほか、劇場版『オアシス:ネブワース1996』やドキュメンタリー映画『オアシス:スーパーソニック』の日本語版字幕監修も務める。

鈴木あかね(『ROLL WITH IT Oasis IN PHOTOGRAPHS』翻訳者)

出版社ロッキング・オンを経て、フリーランスのライター、翻訳家。時事問題とカルチャーの関わりなどをテーマに海外アーティストや俳優・監督のインタビューを多数手がける。訳書に『オアシス ザ・マスタープラン』(ジーン・ブックス)など。ドキュメンタリー映画『オアシス:スーパーソニック』の日本語版字幕監修も担当した。

爆発的なスピードでブレイクしたオアシス

――最初に、おふたりとオアシスの出会いについて聞かせてください。

鈴木あかね(以下、鈴木):私はいわゆる新人バンドを先物買いするタイプではないので、ふつうに『rockin'on(以下、ロッキング・オン)』で知りました。94年にデビューシングルの“Supersonic”がリリースされて、イギリスで大型新人が登場して大騒ぎだ、ネクスト・ストーン・ローゼズだという記事が出て。わりとロキノン(ロッキング・オンの愛称)の言うことは素直に聞く読者だったので、言われたとおりちゃんと買いました。

その年の7月から私はイギリスに留学したんですが、翌8月にリリースされたファーストアルバム『Definitely Maybe』も毎日のように聴きながら大学院に通っていました。アルバムは曲の勢いも新しかったし、あと構成ですよね。1曲目から“アイム・ア・ロックンロール・スター”ってド直球を投げてくる。当時は最初からカマしてくるアルバムは少なかったし、びっくりしました。

それと、その年の12月に出た“Whatever”の限定シングルを友達がプレゼントしてくれて。これは「おまえが何をやろうと 何を言おうと イッツ・オール・ライト(大丈夫)」って聴き手を全肯定してくれる曲なんですよね。イギリスの冬って長くて暗いし、留学したものの、この先どうなるんだろうと鬱々としてもいたので、恥ずかしながら、これがめちゃくちゃ刺さっちゃいまして。今話していても鳥肌が立つくらい、強い記憶として残ってます。

――デビュー直後のオアシスの動向をイギリスで見ていたんですね。

鈴木:最初は音楽ファンの中だけ、しかもアイドルやポップスとは別の、「インディー・ロック」という枠の中だけの盛り上がりだったんです。でもとにかくギャラガー兄弟は口が悪いし、品行「不」方正というか、騒ぎばかり起こすわけですよね。当時のイギリスはタブロイド紙の影響力が今よりもずっと強くて、老若男女の庶民が毎日必ず読むものでした。一度タブロイドに取り上げられると国民のおもちゃ的な扱いになる。彼らが次々と起こす騒動がタブロイドに大々的に載って、それからラジオやテレビでも取り上げられて、社会現象みたいになってしまった。

粉川しの(以下、粉川):私もオアシスとの出会いは鮮明に覚えています。94年はまだ学生で、毎日のように渋谷のレコード屋に通っていました。“Supersonic”が出たのが4月の頭で、日本に入ってきたのは1週間後くらいだったのかな。ストリーミングで全世界同時に音楽が聴ける今の人たちには想像できないかもしれませんが、当時は海外と日本で聴けるタイミングに明らかな差があったんです。

4月半ばにレコード屋に行ったら“Supersonic”の7インチが並んでいて、ポップには「ストーン・ローゼズの次はコイツらだ」と書かれていました。それがオアシスとの出会いですね。その2ヶ月後くらいには、ロッキング・オンの新人紹介ページに4ページほどのインタビューが掲載されていました。

――そんなに細かい部分まで時系列で覚えていらっしゃるんですね。

粉川:それだけインパクトがあったんですよ。94年の7月には“Supersonic“と“Shakermaker“が入った日本独自編集盤のEPが出て、8月に発売されたファーストアルバムで日本でも一気に火がつき、その翌月には初来日ツアーですから。

94年夏の日本におけるオアシスの爆発的なブレイクは強烈でしたよね。今であれば数ヶ月でブレイクってよくあることですけど。だけど、CDというフィジカルの時代に、あれだけの勢いで海外のバンドが加熱していく状況は、当時は珍しかったんじゃないかと思います。

――曲に対する印象はいかがでしたか?

粉川:「ストーン・ローゼズの次はコイツらだ」というポップを読んで買ったので、当然そういう音楽を期待するじゃないですか。そしたら、想像していたほど似ていないんですよ。もっとゴシック体の太字みたいな音楽で、同じグルーヴロックでも、ローゼズのような躍らせるグルーヴではなくて。ひと筆書きでロックンロールをやっているような傲慢不遜さというか、確信だけが音に乗ってくる感じというか。そういう新人らしからぬ音に圧倒されました。

オアシスのデビュー前、92、93年のイギリスのロックって元気がなかったんですよ。その直前はシューゲイザーの時代ですから。霞を食べて生きてるような風貌の大学生たちが俯いてギターを弾いてるみたいな、内向的なシーンが続いていて。そこにダブダブのセーターを着た、いかにもワーキングクラスという風貌の兄ちゃんたちが殴り込んでくるわけですよ。音も含めて、未だかつてないようなデカさ、傲慢さ、不遜さというのがオアシスの魅力だったと思います。

――イギリスにおけるオアシスの快進撃を、現地にいた鈴木さんはどのように見ていましたか?

鈴木:90年代半ばのイギリスでは、オアシスだけではなくブラーやパルプもめちゃくちゃ盛り上がってました。それまではインディーズという扱いだったバンドがメインストリームのポップ・チャートに堂々と、しかも複数入ってきた。「ブリットポップ」現象って、イギリスの一般の人たちにとっては最初はそういうことでした。

日本でいう「バンド・ブーム」みたいなものなので、オアシスだけが突き抜けていたわけではない。巨大な国民的バンドとして認知されたのは、96年にネブワースライブくらいから。ふだん音楽を聞かない人からも「あかね、ネブワースのライブには行くの?」と聞かれて、ああ、なるほどここまで浸透したんだと感慨深かったのを覚えています。

粉川:それがオアシスのすごいところですよね。あかねさんが言っていたように、95年くらいまではオアシスはブラーやパルプと一括りでブリットポップとされていました。だけど、ラジオやパブでのBGMを通して音楽ファンの外側にいる一般大衆にも浸透していったのは圧倒的にオアシスでした。

日本では、特にセカンドアルバムの『(What's the Story) Morning Glory?』以降の広がり方は圧倒的で、大衆音楽として受け入れられていきました。ただ、このアルバムが出た当初の本国での評価は意外と賛否両論だったのを覚えています。音楽雑誌の『NME』は、たしか7点をつけていたと思います。私もファーストがむちゃくちゃ好きだったので、セカンドを初めて聴いたときには大人しい印象を受けました。前作のようなロックンロールのダイナミックさをあまり感じないというか。今思うと、それは普遍的ということなんですけど。

そのことがはっきりとわかったのは、アルバムの後にシングルとしてリリースされた“Wonderwall” と “Don't Look Back in Anger”でした。この2曲はいろんな場所でかかりまくって、95年後半から96年の頭にかけてオアシスというバンドが現象化し、ネブワースでのライブに繋がっていく契機となりました。ブラーやパルプを突き放し、あの2曲によってブリットポップというムーブメントさえも凌駕する存在になっていったのが、オアシスというバンドだったんだと思います。

鈴木:その頃は、既にオアシスのチケットは取れない状況でした。イギリスの大学には学食とは別に、学生用のパブとライヴができるホールがあって、そこを回る大学ツアーというのは若手バンドが必ず通る登竜門なんです。だけどオアシスはそれをやっていないんですよね。

粉川:たぶん小さなハコでやっていたのは94年までですね。あっという間に数万人規模になり、95年にはグラストンベリーでトリを飾っていましたから。