ロックバンドOasis リアムが“歌えない時代”を乗り越え完全復活。東京ドーム公演を前に振り返る「伝説の初来日」「バンド解散期」【「ROLL WITH IT Oasis IN PHOTOGRAPHS」 監修者&翻訳者インタビュー】

PR 公開日:2025/10/3

写真と文章で追体験するオアシスが駆け抜けた時代

――2024年8月にはオアシスが復活するというニュースが世界を駆け巡りました。おふたりは、どのように受け止めていましたか?

粉川:正直、再結成はないと思っていたんですけど、2024年だったからこそ素直に喜べました。『Definitely Maybe』の30周年というタイミング。再結成するとしたら、もうこれ以上のタイミングは訪れないですから。これが『(What's the Story) Morning Glory?』の20周年で、2015年に再結成するという話だったら、「やめておけ」という声が多かったと思います。なぜなら、当時のリアムは酷い状態でしたから。毎日飲んだくれて、泣き事を言って、廃人みたいな状況だったんです。それで再結成すると言われても、「歌えないだろ」って思いますよね。

今回の再結成が、なぜこんなにもファンから祝福されているかと言えば、やっぱりリアムが頑張ったからですよね。ロックンロールシンガーとしてのリアム・ギャラガーの復活なくして、オアシスの再結成はあり得ません。リアムがダメだったから、ノエルがキレて解散したわけですから。

彼がこれまでのことを反省して、お酒をやめ、毎朝5時に起きて走って、歌い方も工夫して、プロのシンガーとしてものすごく成長した。昔は全力で歌って、途中で声が出なくなったら終わりみたいなライブでしたけど、体調管理をして2時間でも歌い切れるようになった。ソロの活動を通して自分が歌えるんだということを、もう一度オアシスにとって恥ずかしくないシンガーになれることを、自ら証明したのが2017年以降のリアムだったんです。最終的にはネブワースを成功させるまでになったわけですから。

――そう考えると、この10年は再結成までに必要な時間だったんですね。

粉川:リアムのソロ活動が偉いのは、ソングライターとして兄貴には敵わないとわかっているから、人に曲を書かせたことですよね。優れたソングライターに自分に求められているオアシス的な曲を書かせるという割り切りも、すごくよかったと思います。それによって若いファンを獲得したんですよ。30年前にオアシスを好きになったようなファンを。

だから、2022年のネブワースのライブを見ると、観客がむちゃくちゃ若いんです。解散後にオアシスを知った世代が、リアムのソロを通じてオアシスを聴き始めた。そうやってリアムが踏ん張って、オアシスというかっこいいロックンロールバンドがいたことを示せたのが、若い世代に再評価される原動力となり、再結成への準備を整えたんだと、私は思います。

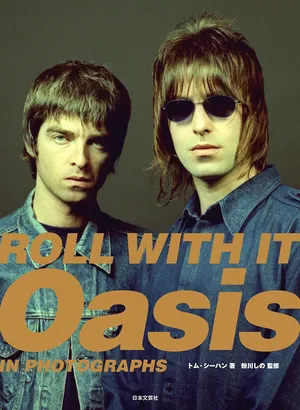

――オアシスの復活によって、新しい本やグッズが次々と発売されています。鈴木さんが翻訳を、粉川さんが監修を務めた『ROLL WITH IT』も、そのひとつですよね。オアシスというバンドの初期の歩みを伝える本ですが、おふたりが特に印象に残っている写真や文章があれば教えてください。

粉川:いろんなカメラマンがオアシスを撮影していますけど、この写真集を撮ったトム・シーハンのよさはバンドとの距離感ですよね。野郎ノリで近づいて撮っているようなカジュアルさがある。そのカジュアルさのなかに、生っぽいバンドが写っているんですよ。しかも、彼がオアシスを撮っているのは2002年くらいまでなので、若い頃の写真が中心です。バンドがノリにノっている時期の、立っているだけで絵になるギャラガー兄弟の姿を、すごく近い距離で撮っているのがいいですよね。

私が1番好きなのは、最初のアメリカツアーのときの写真です。リアムがジョン・レノンのオマージュとして、NEW YORKと書かれたTシャツを着ているじゃないですか。お世辞にもかっこいいとは言えないTシャツを着ているのに、それがむちゃくちゃかっこいいっていう。彼らが洗練される前の、よく見ると変な格好をしているのにかっこいいというオアシスマジックをちゃんと押さえているんですよ。ネブワースでみんなが抱き合っているのはすごく有名な写真なんですけど、あれはトム・シーハンが野次ったお陰で撮れたというエピソードも面白かったですね。それを説明しているテキストも素晴らしかったです。

――写真とエピソードが並ぶ構成なので、どういうシチュエーションで撮られた写真なのかを知れるのも面白いですよね。

鈴木:私もオアシスの翻訳には、いくつも関わってきましたが、テキストはこの本が1番刺さりました。この写真集に文章を寄せているシルヴィア・パターソンは、労働者階級出身の叩き上げのライターなんです。そういう人だからこそ、貧しかったギャラガー兄弟が、お母さんが通販で買ってくれたギターで曲を作り始めたとかのエピソードのディテールをきちんと捉えている。オアシスは「野郎」の音楽ではなく、「ロマンチスト」のための音楽なんだということも伝わってきますよね。

あとはオアシスを生み出した時代精神をきちんと追っている。メンバーたちはサッチャー政権下の大不況・大失業時代に労働者階級の10代として過ごした。仕事もなければ未来も見えない、その絶望感、閉塞感から逃げだしたい、それでああいう逃避や快楽主義、ヤケクソで自分を肯定する音楽が生まれた。そういう背景がきちんと書かれています。

――今オアシスに出会う人は、アーカイブとして音楽を聴くじゃないですか。だけど、バンドがどういう時代に出てきて、そこで何を歌ったかを知ることは、リアルタイムでオアシスを見ていた人たちと近い体験になるのかもしれないですね。

鈴木:この人は、ノエルの書き方が上手いですよね。ノエルって冷めたところと、すごく熱いところの両方を持っていて。ちょっと冷笑的に笑わせてくれる姿がフォーカスされがちですけど、彼のなかには理想主義や熱い一面もある。そこをきちんと言葉にしたテキストって意外とないんですよ。現実逃避だけじゃなく、理想主義も持ち合わせていることがちゃんと書かれているのに意義がありますよね。

粉川:写真集なんですけど、オアシスの物語としてすごくエモいんですよ。ファンが読んで楽しいのは、こういう本ですよね。

YouTubeでは、ギャラガー兄弟の言葉に関西弁の翻訳がつけられたりしていて、暴言や面白いことを言う人というイメージが浸透しているじゃないですか。確かに彼にはそういう部分もあって、そこの理解は進んでいるけど、彼らの根っこにあるのは温かさや人間臭さなんです。それに2人ともナイーヴな部分もある。そんな彼らの内側にある体温や、柔らかい部分が、この写真集ではちゃんと表現されています。これって、ネットで遊ばれているギャラガー兄弟のイメージとはかなり差がありますよね。私は、その溝を埋めたいんですよ。

鈴木:まさにそこを埋めたいと思って翻訳しました。特に若い人たちに是非、テキストの部分も読んでもらいたいです。オアシスの音楽の意味がちゃんと聞こえてくるテキストですよね。

粉川:ネタバレになるので詳しくは話しませんが、ノエルの気持ちが昂って、熱弁を振るうシーンがあるんですよ。そこの翻訳も素晴らしいんですけど、熱弁を振るったノエルが部屋を出ていったあとに、リアムが漏らす一言があって。あれを日本公演を目前に控えたタイミングで読んだら、ファンはみんな泣くと思います。それくらい、この本はエモいです。

鈴木:粉川さんがいうように、ギャラガー兄弟って面白おかしく消費されがちで。だけど、2人の音楽の背景には貧しいアイルランド移民の出身だというのと、当時の社会背景の両方があって、私はロッキング・オン時代からずーっとここを伝えたかったんですね。そこをシルヴィアが本当にわかりやすく、エモ〜く書いてくれて、読みながら笑ったし、泣いたし、鳥肌も立ったし。こんなに素晴らしい写真とテキストをまとめてくれて感謝しかありませんね。

取材・文=阿部光平

【紙書籍版 購入者限定特典】

本インタビューの“完全版”が収録されたタブロイド判特典付きの書籍『ROLL WITH IT Oasis IN PHOTOGRAPHS』(日本文芸社刊)が発売されました。