九州からの参勤交代は17億かかる!? 最新研究で明かされる、お金から見る参勤交代の公共事業システム『参勤交代のお勘定』【書評】

公開日:2025/9/29

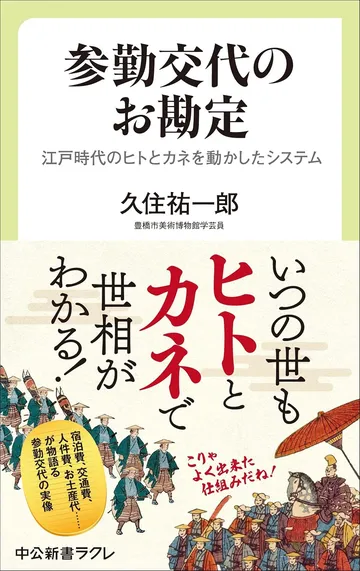

実像が浮き彫りになる『参勤交代のお勘定 江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(久住祐一郎/中央公論新社)は、「参勤交代ってこんなに複雑かつ大規模で驚異的なシステムだったのか!」と気づかせてくれる、最新の研究結果が詰まった一冊だ。

参勤交代とは、大名(また一部の旗本)が江戸と領地を一定期間ごとに往復するという制度だ。「大名の経済力を弱めるため行われた」という理由で教科書の暗記をした大人諸君も多いと思うが、現在は修正されている。参勤交代の目的は、幕府との主従関係を確認するための「服属儀礼」であり、「軍役」であったというのが昨今の見解である。大名らは江戸城の門番や重要人警護などを行っていた。

また本書の大きな特徴は、参勤交代を「お金」という観点から語っていること。大名行列にどれほどのお金が、どういった用途で使われたのか。その詳細が分かることで、より明確にこの大規模システムの実態を理解することができるのである。

大名行列の費用ダントツ1位は薩摩藩の約17億円。反対に、中部地方の小藩・田原藩は約2000万円と、江戸と領地の距離、藩の大きさによってだいぶ違いがあったようだ。

更に、参勤交代は雇用を生み出す公共事業という一面もあった。大名行列の人員は軍隊の行列を基本としており、大体数百人規模となるのだが、全員が藩士というわけではなく「日雇い」も数多く参加していた。そういった人員を派遣する、現代で言うところの人材派遣業者も存在していた。

人員を派遣するだけではなく、“がさつ”な者を教育したり、派遣した者が問題を起こしたらただちに違う人員に交換したりと、教育、派遣、管理といった一連のフォローも行っていたとか。至れり尽くせりの日本企業マインドは、江戸時代から既に醸成されていたのかもしれない。

参勤交代のおかげで潤ったのは日雇い業者だけではなく、道中の宿泊施設も商魂たくましく商売をしていたようだ。また江戸滞在中の大名たちには、中間(雑務を行う奉公人)も必要となり、新たな雇用が生み出された。一方で全国から大量の人々が江戸に集まることから、多くの消費もなされた。

参勤交代には、「雇用や消費といった経済活動を創り出す一大公共事業」という側面も強かったのだ。

本書はこういった内容を、殿様の残した日記や幕府の記録、宿帳といった一次史料の膨大な集積から浮き彫りにしている。そのため、当時の人々の些細なエピソードもふんだんに書かれていて、非常に面白かった。

飲み水や水回りにこだわる殿様や、80歳で孫の参勤交代に付き合い、初めて江戸で暮らすことになったおばあちゃんのエピソード(出仕する孫にお弁当を作って持たせてあげる……)等々。こういった“日常”を知ることができるのも、本書の魅力の一つだ。

参勤交代、こんなに面白いテーマだったとは。自分の知識をアップデートしたい方には、特にオススメしたい。

文=雨野裾