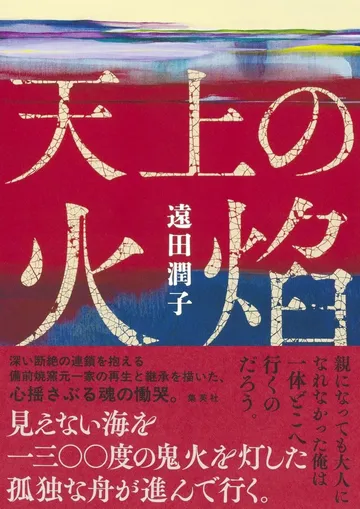

遠田潤子が描く、備前焼の窯元父子三世代の「愛と憎しみ」 正反対の祖父と父の間で悩み、もがき苦しむ少年が見つける自分の道とは【書評】

PR 公開日:2025/9/26

備前焼の里、岡山の伊部には、物原と呼ばれる「器の墓場」がある。室町時代から、人々が焼いては失敗作と打ち捨ててきた器が積もりに積もって、7メートルも堆積した丘となった。そんな器のバラバラになった死骸の上に、『天上の火焔』(遠田潤子/集英社)の主人公の少年・城は、祖父で人間国宝・深田路傍(ろぼう)に連れられて立つ。途方もない失敗を踏み台に美しい器は生まれ、祖父のような才能が開花した。その町に、一族に、生まれながらも自分の道を見つけられず、迷い続ける城の半生を描いたのが本作である。

柔らかいぐにゃぐにゃの手だ、と祖父は城のことを評する。まだ己というかたちが定まっていないからこそ、なんにでもなれる。もっと好かれたい、もっと褒められたい、もっと上手になりたいという尽きない欲望が人より大きく、言葉にできないモヤモヤを多く抱える城が、心のなかの餓鬼に呑みこまれることなく、それらを飼いならせたとき、きっといい作陶家になれるはずだと。でも実際、祖父を亡くしたあとの城は、「ぐにゃぐにゃではなく、ふにゃふにゃ」と言われるほどの、腑抜け具合を発揮していく。

その原因のひとつが、父・天河(てんが)との確執だ。路傍とは生きているころから折り合いが悪く、路傍に溺愛されていた城とも言葉をかわすことすらしなかった。窯で燃え続ける炎のように熱く、他をふりまわすほど自由でのびやかな人間性が器に表れていた路傍と違い、天河は、機械のように完璧な手さばきで轆轤(ろくろ)をまわし、見ているだけで冷たさが伝播するような器を焼く。本人のそばにいても、心が冷えていくばかり。生まれてすぐ亡くなった母との思い出を語りあうこともできず、愛されていない実感ばかりが積もっていく城は、天河と祖母との静かすぎる三人暮らしで、心を腐らせていくのである。

自分を肯定できない人間は、他人のこともまっすぐ受け止めることができない。唯一の理解者である幼なじみの香月のことすら「自分の気持ちなんてわかるはずがない」と突き放してしまった城は、いよいよひとりぼっちになっていく。家族からも愛する人からも逃げて、逃げて、逃げ続けて、どこにも行けなくなる城は、もはや子どもとはいえない年齢に達していたけれど、盛大な反抗期から抜け出せなくなっているように見える。

でも、解消しきれない親とのわだかまりを抱える人にとっては、長い長い思春期をどう終わらせていくのかが、生きるということなのかもしれないとも思う。路傍が死んだあとも、天河がその関係がもたらしたものに、苦しみ続けていたように。才能を家業とする家に生まれ落ちたものとして、そして父と子のねじれた関係を脈々と受け継ぐものとして、さまざまな業を背負いながらも、彼らは懸命に自分の生をつかもうともがき続ける。

誰に褒められようとも満足のいかない器は割って、壊して、破片を踏み台にしながら、満足できる境地をめざし続ける彼らの生き様に、私たちはごうごうとたちのぼる窯の炎の圧倒的な力強さを重ね見るのである。

文=立花もも