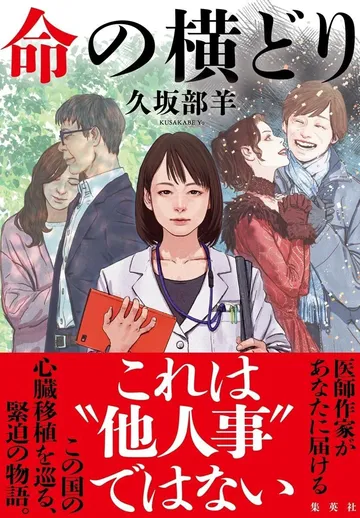

脳死状態の人からの臓器移植は“命の横どり”か? 医療のジレンマに迫る、久坂部羊の挑戦作【書評】

PR 公開日:2025/10/6

もし、家族が脳死判定を受けたら。もし、自分や家族が移植手術を必要とする重病に罹ったら。この2つの「if」を真剣に考えたことのある人が、果たしてどれだけいるだろう。

日本の医療は安全性、技術力ともに水準が高く、その点は世界的にも認められている。だが一方で、臓器移植手術の実績件数は、先進国内において圧倒的に少ない。久坂部羊氏による医療サスペンス小説『命の横どり』(集英社)は、そんな日本の臓器移植医療の実態に鋭く迫る挑戦作である。

臓器移植コーディネーターの立花真知は、ある患者のことで頭を悩ませていた。患者の名前は、池端麗。フィギュアスケートのトップアスリートで、将来のオリンピック金メダル候補と謳われる麗は、18歳の若さで拡張型心筋症と診断された。しかも症状が急速に悪化するタイプで、一刻も早い臓器移植手術を要する。しかし、麗の血液型は「A型・Rh(−)」で、日本人には500人に1人しかいない稀な血液型だった。そのため、適したドナーが現れる可能性は極めて低い。麗は投げやりな気持ちを抑えきれず、つらい日々を過ごしていた。

一日千秋の思いで移植を待ち侘びる人もいれば、家族が突然の病気や事故で脳死状態となり、ドナーとして臓器を提供するか否かの判断に迫られる人もいる。本書は、患者側だけでなく、家族の臓器移植に合意したドナー側の視点も克明に描かれている。

外資系企業に勤務する岡田広志は、ある日突然、くも膜下出血により脳死状態となった。妻の千恵や母親の登志子、2人の子どもたちの願いも虚しく、二度目の脳死判定が確定した。広志は、生前からドナーカードを保持しており、免許証にも臓器提供の意思を残していた。千恵は夫の意思を叶えるべく、つらい気持ちを堪えて臓器提供に前向きな姿勢を見せる。だが、登志子は息子の脳死を「死にきった」とは受け入れられず、ひとり反対の立場にいた。

登志子に脳死の事実を納得させるべく、臓器移植コーディネーターの計らいで、三度目の脳死判定が行われた。だが、そこで奇妙なことが起きた。自発呼吸の有無を調べる無呼吸テストの際、広志の両腕がゆっくり持ち上がったのである。これは「ラザロ徴候」と呼ばれるもので、低酸素に対する脊髄の反射で、ごく稀に観察される動きである。脳死状態にあっても、脊髄は生きている。そのため、反射で身体が動くことはあり得る。医師はそう説明したが、当然、登志子は納得しない。「死んだ」と説明された息子の腕が動いたのだから、それも無理からぬことだろう。

“「息子の命を横どりしないで」”

登志子の叫びの裏側には、万に一つの奇跡を信じたい気持ちもあったに違いない。脳死状態になった人は、いずれ100%死に至る。その事実を客観的に受けとめるには、広志の死はあまりに若く、突然だった。

紆余曲折あり、結果的に広志の臓器は提供され、6人の患者の命を救った。だが、その移植手術は倫理的に問題があるとして、後々大きな騒動を引き起こす。騒動の発端となったのは、臓器移植提供に否定的な立場を取る弁護士・木元耕介の発言である。木元は報道バラエティ番組で、以下のような強弁を繰り返した。

“まだ身体も温かい、顔色も悪くない、ましてや心臓も動いているという段階で、死んだと決めつけて、臓器を取り出すなど、ドナーにされた人への人権侵害です”

たまたまその番組を観ていた登志子は、自分の唯一の理解者を見つけたような気持ちで、木元に接触を図る。その後、木元の問題提起は世論を巻き込み、臓器移植手術の在り方についてさまざまな議論が持ち上がる。

臓器を提供する側、される側。どちらにも相当な葛藤があり、当事者の立場にならなければ見えてこない事実はあろう。だからこそ、そうなる前に、私たちは家族と十分な話し合いを持つ必要がある。臓器提供は、家族全員の合意がなければ進められない。たった1人でも反対の立場の人がいれば、臓器提供はなされないのだ。

本書では、移植手術を受けて生還したレシピエント(ドナーから移植を受ける人)にばかり注目が集まり、断腸の思いで臓器を提供した遺族がおざなりにされる現状も描かれている。日本における臓器移植手術の現状は、設備やマンパワーも含め、課題が山積している。

本書は、患者(レシピエント)とドナーの架け橋となるべく、日々奔走する臓器移植コーディネーターの存在に光を当てることで、両者の葛藤を浮き彫りにしている。医師として数多くの医療現場に携わってきた著者だからこそ、克明に伝えられる専門知識が随所に説得力をもたらす。

本書を読み、「考えさせられた」で終わるのではなく、その一歩先へ行動を踏み出すことに意味がある。誰もが、当事者になる可能性を秘めている。他人事にせず、自分事として考え続ける。その心構えこそが、命をつなぐ架け橋の第一歩になると私は思う。

文=碧月はる